-36%12)

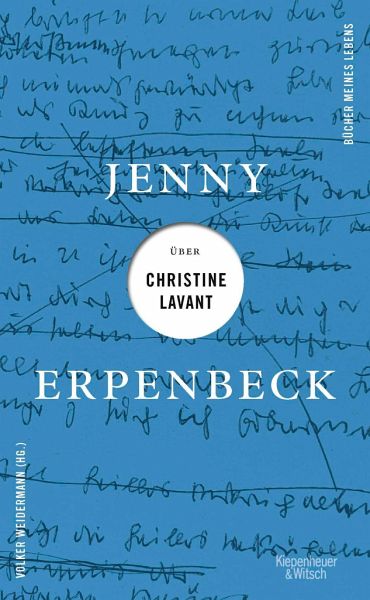

Jenny Erpenbeck über Christine Lavant / Bücher meines Lebens Bd.5 (Mängelexemplar)

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

Gebundener Preis: 20,00 € **

Als Mängelexemplar:

Als Mängelexemplar:

12,89 €

inkl. MwSt.

**Frühere Preisbindung aufgehoben

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

6 °P sammeln!

»Menschen können gut ohne Gedichte sein, aber ein Gedicht nicht ohne Menschen.« Wie kann es sein, dass eine Strickerin aus dem Lavanttal in Kärnten zu einer der größten deutschsprachigen Dichterinnen des 20. Jahrhunderts wird?Jenny Erpenbeck lässt uns an ihrer Faszination für Christine Lavant (1915-1973) teilhaben, deren Gedichte sie zum ersten Mal liest, als sie Mitte der Neunziger in Graz lebt. An der Faszination für eine Frau, die sich durch ihre Lesewut, Sensibilität und Klugheit aus dem elenden Dasein, das ihr durch Krankheit und Armut vorgezeichnet war, herausgeschrieben hat. C...

»Menschen können gut ohne Gedichte sein, aber ein Gedicht nicht ohne Menschen.« Wie kann es sein, dass eine Strickerin aus dem Lavanttal in Kärnten zu einer der größten deutschsprachigen Dichterinnen des 20. Jahrhunderts wird?

Jenny Erpenbeck lässt uns an ihrer Faszination für Christine Lavant (1915-1973) teilhaben, deren Gedichte sie zum ersten Mal liest, als sie Mitte der Neunziger in Graz lebt. An der Faszination für eine Frau, die sich durch ihre Lesewut, Sensibilität und Klugheit aus dem elenden Dasein, das ihr durch Krankheit und Armut vorgezeichnet war, herausgeschrieben hat. Christine Lavants tiefgründiger Wahrnehmung des eigenen Leidens steht das zornige Fragen nach dem abwesenden Gott gegenüber, ihrem Stolz als Dichterin die Bescheidenheit der persönlichen Existenz, der Einsamkeit einer Außenseiterin ein unbändiger Humor.

Befreundet mit Thomas Bernhard und den Lampersbergers, im Briefwechsel mit Martin Buber und Hilde Domin, in ihrer Liebe zum Maler Werner Berg ist sie zeit ihres Lebens eng verbunden mit Künstlern und Denkern, die in ihr, jenseits der Äußerlichkeiten ihrer zufälligen Existenz, die große Autorin und den warmherzigen Menschen erkennen und schätzen.

Ein kraftvoller, ein poetischer Essay, der anschaulich macht, dass eine fremde Welt, die uns durchs Lesen aufgeschlossen wird, immer auch unsere eigene ist.

Jenny Erpenbeck lässt uns an ihrer Faszination für Christine Lavant (1915-1973) teilhaben, deren Gedichte sie zum ersten Mal liest, als sie Mitte der Neunziger in Graz lebt. An der Faszination für eine Frau, die sich durch ihre Lesewut, Sensibilität und Klugheit aus dem elenden Dasein, das ihr durch Krankheit und Armut vorgezeichnet war, herausgeschrieben hat. Christine Lavants tiefgründiger Wahrnehmung des eigenen Leidens steht das zornige Fragen nach dem abwesenden Gott gegenüber, ihrem Stolz als Dichterin die Bescheidenheit der persönlichen Existenz, der Einsamkeit einer Außenseiterin ein unbändiger Humor.

Befreundet mit Thomas Bernhard und den Lampersbergers, im Briefwechsel mit Martin Buber und Hilde Domin, in ihrer Liebe zum Maler Werner Berg ist sie zeit ihres Lebens eng verbunden mit Künstlern und Denkern, die in ihr, jenseits der Äußerlichkeiten ihrer zufälligen Existenz, die große Autorin und den warmherzigen Menschen erkennen und schätzen.

Ein kraftvoller, ein poetischer Essay, der anschaulich macht, dass eine fremde Welt, die uns durchs Lesen aufgeschlossen wird, immer auch unsere eigene ist.

Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.