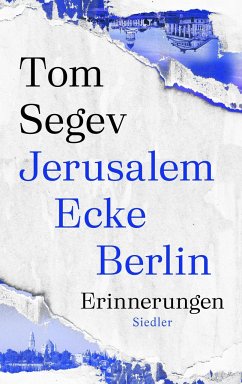

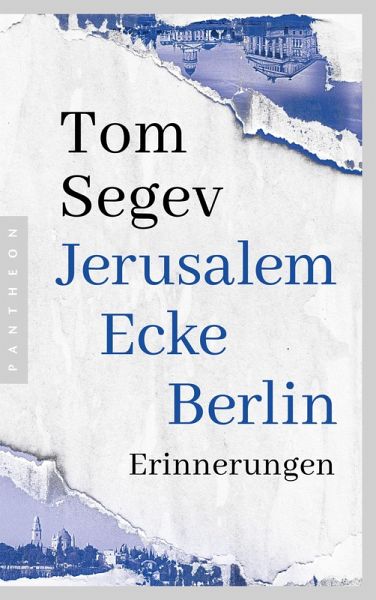

Jerusalem Ecke Berlin

Erinnerungen - Mit einem neuen Nachwort des Autors

Übersetzung: Achlama, Ruth

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Ein außergewöhnliches Leben zwischen Israel und DeutschlandSeine Eltern lernten sich am Bauhaus in Dessau kennen und flohen 1935 nach Palästina, in der verzweifelten Hoffnung, einst in die Heimat zurückzukehren. Tom Segev, 1945 in Jerusalem geboren, verlor den Vater im ersten arabisch-israelischen Krieg. Er und seine Mutter blieben daraufhin in Israel, doch sein deutsches Erbe sollte Segev nicht mehr loslassen. Seit nunmehr über 50 Jahren gehört der Publizist und Historiker zu den aufmerksamsten und klügsten Beobachtern der deutsch-israelischen Geschichte, seine Bücher, allen voran "Di...

Ein außergewöhnliches Leben zwischen Israel und Deutschland

Seine Eltern lernten sich am Bauhaus in Dessau kennen und flohen 1935 nach Palästina, in der verzweifelten Hoffnung, einst in die Heimat zurückzukehren. Tom Segev, 1945 in Jerusalem geboren, verlor den Vater im ersten arabisch-israelischen Krieg. Er und seine Mutter blieben daraufhin in Israel, doch sein deutsches Erbe sollte Segev nicht mehr loslassen. Seit nunmehr über 50 Jahren gehört der Publizist und Historiker zu den aufmerksamsten und klügsten Beobachtern der deutsch-israelischen Geschichte, seine Bücher, allen voran "Die siebte Million", machten ihn international bekannt. Streitbar und leidenschaftlich, mit Ironie und Wärme erzählt Tom Segev sein Leben, vom Karrierebeginn in Jerusalem bis zum Ende der DDR, von seinen Begegnungen mit Markus Wolf und Nelson Mandela, Fidel Castro, Mutter Teresa und Hannah Arendt, Willy Brandt und Günter Grass. Bewegend beschreibt er, wie er sich auf der Suche nach dem Verständnis der deutschen Identität auch mit den historischen Lasten Israels konfrontiert sah, und wie er sein Glück schließlich in Äthiopien fand. Segev ist ein begnadeter Geschichtenerzähler, der dabei indes auch heiklen und umstrittenen Themen nicht ausweicht. Ein überragendes Zeitzeugnis voller Optimismus - und ein großes Lesevergnügen.

Mit zahlreichen Abbildungen und einem neuen Nachwort des Autors.

Ausstattung: Mit zahlreichen Abbildungen

Seine Eltern lernten sich am Bauhaus in Dessau kennen und flohen 1935 nach Palästina, in der verzweifelten Hoffnung, einst in die Heimat zurückzukehren. Tom Segev, 1945 in Jerusalem geboren, verlor den Vater im ersten arabisch-israelischen Krieg. Er und seine Mutter blieben daraufhin in Israel, doch sein deutsches Erbe sollte Segev nicht mehr loslassen. Seit nunmehr über 50 Jahren gehört der Publizist und Historiker zu den aufmerksamsten und klügsten Beobachtern der deutsch-israelischen Geschichte, seine Bücher, allen voran "Die siebte Million", machten ihn international bekannt. Streitbar und leidenschaftlich, mit Ironie und Wärme erzählt Tom Segev sein Leben, vom Karrierebeginn in Jerusalem bis zum Ende der DDR, von seinen Begegnungen mit Markus Wolf und Nelson Mandela, Fidel Castro, Mutter Teresa und Hannah Arendt, Willy Brandt und Günter Grass. Bewegend beschreibt er, wie er sich auf der Suche nach dem Verständnis der deutschen Identität auch mit den historischen Lasten Israels konfrontiert sah, und wie er sein Glück schließlich in Äthiopien fand. Segev ist ein begnadeter Geschichtenerzähler, der dabei indes auch heiklen und umstrittenen Themen nicht ausweicht. Ein überragendes Zeitzeugnis voller Optimismus - und ein großes Lesevergnügen.

Mit zahlreichen Abbildungen und einem neuen Nachwort des Autors.

Ausstattung: Mit zahlreichen Abbildungen