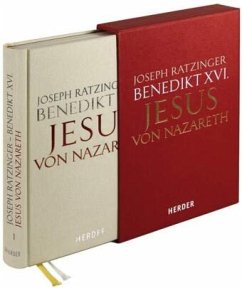

Die hochwertige Geschenkausgabe

Joseph Ratzinger

Benedikt XVI.

Jesus von Nazareth

Von der Taufe im Jordan

bis zur Verklärung

Mit Glossar und Register

Format 13,9 x 21,4 cm,

448 Seiten, gebunden in Feinleinen,

mit zwei Zeichenbänder,

mit Silber- und Goldprägung,

mit Faksimile einer Original-Manuskriptseite

sowie einem Farbfoto des Papstes,

in einem hochwertigen Schmuckschuber

EUR 44,- /SFr 73.- /EUR(A) 45,30

ISBN 978-3-451-29862-2

Joseph Ratzinger

Benedikt XVI.

Jesus von Nazareth

Von der Taufe im Jordan

bis zur Verklärung

Mit Glossar und Register

Format 13,9 x 21,4 cm,

448 Seiten, gebunden in Feinleinen,

mit zwei Zeichenbänder,

mit Silber- und Goldprägung,

mit Faksimile einer Original-Manuskriptseite

sowie einem Farbfoto des Papstes,

in einem hochwertigen Schmuckschuber

EUR 44,- /SFr 73.- /EUR(A) 45,30

ISBN 978-3-451-29862-2

Auf diese Debatte darf man gespannt sein: Der Papst hat als Privatmann ein Buch über das Leben Jesu geschrieben

Heute wird in Rom das Buch "Jesus von Nazareth" vorgestellt, eine Biographie des christlichen Religionsstifters, die Joseph Ratzinger schon vor seinem Pontifikat zu schreiben begonnen hatte. Das Buch dürfte für die Verständigung der Religionen ein Schrittmacher werden.

Der literarische Kunstgriff des Papstes besteht darin, ein Buch über "Jesus von Nazareth" (Herder Verlag) gleichsam als Privatgelehrter verfasst zu haben, also nicht als Benedikt XVI., sondern als Joseph Ratzinger. Geht das überhaupt? Dem Autor scheint klar zu sein, dass das nur zur Hälfte geht. Sein Vorwort hat er jedenfalls vorsichtshalber mit beiden Namen unterschrieben, mit dem bürgerlichen und dem päpstlichen, in dieser Reihenfolge. "Gewiss brauche ich nicht eigens zu sagen, dass dieses Buch in keiner Weise ein lehramtlicher Akt ist", erklärt Ratzinger-Benedikt. "Es steht daher jedermann frei, mir zu widersprechen. Ich bitte die Leserinnen und Leser nur um jenen Vorschuss an Sympathie, ohne den es kein Verstehen gibt." Eine gewinnende Demutsgeste? Ein souveränes Vertrauen darauf, dass dieses Buch auch ohne das Siegel päpstlicher Lehrautorität auskommt, dass es so oder so eine Debatte über die Historizität des christlichen Religionsstifters entfachen wird, innerhalb und außerhalb des Christentums?

Man könnte es auch genau andersherum sehen. Man könnte sagen: Es ging gar nicht anders, als aus diesem Buch - dem ersten Teil einer auf zwei Bände geplanten Publikation - ein Privatbuch zu machen. Ein Buch, das Ratzinger vor Antritt seines Pontifikats im Sommer 2003 begann und für dessen Fertigstellung er nach seiner Wahl "alle freien Augenblicke genutzt" hat. Warum also als Ratzinger und nicht als Benedikt? Wer im Jahre 2007, nach all den Jahrzehnten textkritischer Dekonstruktion der Jesus-Gestalt, seinen Lesern ein flammendes "Und ich traue den Evangelien doch" entgegenschleudert, der kann das nicht als Papst tun. Der kann das, sofern er breitenwirksam gehört werden und in der Sache überzeugen will, nur als Privatgelehrter tun. Denn zu groß ist die Entzweiung zwischen Lehramt und breiten Strömungen der Theologie gerade in der Frage, wer Jesus überhaupt sein soll. Die spezifische Verklemmung, die man in theologischen Milieus bisweilen wahrzunehmen meint, hat ja nicht zuletzt damit zu tun, dass nicht wenige Theologen, wenn es um die Historizität Jesu geht, ihre Worte mit einem Augenzwinkern zu begleiten scheinen. Stillschweigend scheinen sie einem zu verstehen geben zu wollen: Wir wissen ja selbst am besten, welches intellektuelle Sakrificium wir hier bringen.

Ratzinger zeichnet einen für seine Religion dramatischen Befund. Als gemeinsames Ergebnis der jüngeren Versuche, den authentischen Jesus zu rekonstruieren, so schreibt er, "ist der Eindruck zurückgeblieben, dass wir jedenfalls wenig Sicheres über Jesus wissen und das der Glaube an seine Gottheit erst nachträglich sein Bild geformt habe. Dieser Eindruck ist inzwischen weit ins allgemeine Bewusstsein der Christenheit vorgedrungen. Eine solche Situation ist dramatisch für den Glauben, weil sein eigentlicher Bezugspunkt unsicher wird." Der dramatische Befund hat schon rein wissenssoziologisch etwas Einleuchtendes: Wo sich der Gegenstand der Glaubens historistisch buchstäblich von selbst erledigt, kann keiner mehr wissen, was bei entsprechender Glaubensbereitschaft überhaupt zu glauben wäre. In dieser Situation greift Ratzinger auf die alte List aller Historismus-Kritiker zurück, indem er dazu einlädt, den Historismus mit seinen eigenen Mitteln zu schlagen

Sein Buch zielt, wenn man so will, in die Mitte der aktuellen theologischen Verklemmung. Dem Autor geht es um den Nachweis, dass man nicht gegen den Apparat der historisch-kritischen Methode, sondern mit diesem Apparat zu Jesus als dem Fleisch gewordenen Gott kommen kann. "Wenn uns die Zeugen Jesu bekunden, dass Jesus der Sohn ist, dann ist das nicht im mythologischen oder im politischen Sinn gemeint", schreibt Ratzinger gegen eine bloß historisch-kritische, weiter nicht theologisch ausgreifende Bibel-Lektüre. "Es ist ganz wörtlich zu verstehen: Ja, in Gott selbst gibt es ewig den Dialog von Vater und Sohn, die beide im Heiligen Geist wirklich ein und derselbe Gott sind."

Die Methoden der modernen Bibelexegese, welche penibel jesuanische Worte von Jesus nur zugeschriebenen Worten scheiden und jedenfalls die verschiedenen Redaktionen hinter den Evangelisten sichtbar machen möchte - diese Methoden der historisch-kritischen Textarbeit bekräftigt der Autor als "unverzichtbar", schildert sie im Blick auf eine "eigentlich theologische Interpretation der Bibel" aber zugleich als ergänzungsbedürftig. Das heißt bei Ratzinger nichts anderes als: Der Christus des Glaubens ist der Jesus der Geschichte - und umgekehrt. Wie sich dieser theologische "Konstruktionspunkt" so sichern lässt, dass er der historisch-kritischen Methode zumindest nicht widerspricht - das ist die Frage, um die es in dem Buch geht.

Der Autor beruft sich hier zumal auf das vor dreißig Jahren in Amerika entwickelte Projekt der "kanonischen Exegese", "deren Absicht im Lesen der einzelnen Texte im Ganzen der einen Schrift besteht, wodurch alle einzelnen Texte in ein neues Licht rücken". So bleibe immer die ganze Bibel als für die Interpretation der einzelnen Stelle maßgebend und zerfalle nicht in zusammenhanglose Texte. Letztlich geht es Ratzinger einmal mehr darum, die Bibel selbst als ein Produkt der mündlichen Tradition auszuweisen. Insofern sei sie in ihrer Auslegung auf die Kirche als das historische "Subjekt" dieses Überlieferungsgeschehens angewiesen.

Würde Ratzinger in dieser für die Substanz des Christentums erheblichen Sache als Papst sprechen, wäre sein Plädoyer wahrscheinlich schnell als Rollenprosa verpufft. Spricht er jedoch, wie er es hier tut, mit dem Lautsprecher des päpstlichen Amtes lediglich als ein Gelehrter unter Gelehrten, der Seinesgleichen ausdrücklich zum Widerspruch einlädt, so ist die Debatte, die er in dieser Frage anstoßen will, umso wahrscheinlicher. Ratzingers literarischer Kunstgriff erweist sich, so gesehen, als ein eminent politischer. Der typisch katholische Zirkel kann und soll mit diesem Kunstgriff nicht verdeckt werden. Dieser Zirkel besteht darin, dem historisch-kritisch schillernden Bibeltext mit einer kirchlichen Auslegungsinstanz sichern zu wollen, welche in ihrem Kern selbst wiederum der historisch-kritischen Zerbröselung enthoben sein soll. Das Buch verhehlt nicht, macht im Gegenteil stark, dass genau im Auge dieses Zirkels der Glaube sitzt. Die zentrale These des Buches lautet hier: "Gewiss, die christologische Hermeneutik, die in Jesus Christus den Schlüssel des ganzen sieht und von ihm her die Bibel als Einheit zu verstehen lernt, setzt einen Glaubensentscheid voraus und kann nicht aus purer historischer Methode hervorkommen. Aber dieser Glaubensentscheid trägt Vernunft - historische Vernunft - in sich."

Zirkel hin, Zirkel her: Tatsächlich wird man, was die Einschätzung des Buches angeht, sich an das Kriterium halten können, das der Autor selbst bekräftigt hat: die kontroverse fachtheologische Debatte. Sie wird man abwarten müssen. Auf sie wird man gespannt sein dürfen.

Schon heute freilich ist zu erwarten, dass diese Debatte unter dem deutschen Pontifikat populären Schwung gewinnen und so nicht nur für die Selbstverständigung des Christentums, sondern auch für den Dialog der Religionen neue inhaltliche Maßstäbe setzen wird. Ratzingers Buch, das der Gestalt Jesu im Durchgang durch die Lebensstationen bis zur Verklärung auf dem Berg Tabor Kontur verleiht, könnte sich als ein Schrittmacher für das Toleranzverständnis der zusammenwachsenden Kulturen entpuppen. Für ein Toleranzverständnis, das bei allem Suchen nach Gemeinsamkeiten die Unterschiede der Positionen gerade nicht verwischt, sondern ausstellt.

"Jesus von Nazareth" ist ein Buch, dem man zweierlei wird nachsagen können: Es belebt die Auseinandersetzung um die Substanz einer Weltreligion, reißt diese Weltreligion aus den Verflachungen eines sich bloß humanitär und ethisch begreifenden Projekts heraus. Der metaphysische Ernst von Religion erhält wieder einen Bezugspunkt. Das ist ein nicht hoch genug zu veranschlagendes Verdienst dieses Buches. Mit derselben Schärfe tritt freilich auch das Prekäre aller Versuche, den Glauben als "vernünftig" darzulegen, in den Blick. Überspitzt könnte man es womöglich so sagen: Wenn die Vernunftgemäßheit der christlichen Gottesidee jetzt von irgendwelchen neueren amerikanischen Exegesemethoden abhängen sollte, die man "kanonisch" nennt, dann spricht das vielleicht eher dafür, dass man die Vernünftigkeit des Glaubens nicht strapazieren sollte. Methoden kommen und gehen. Ein Gott stört sich nicht weiter dran.

CHRISTIAN GEYER

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main