`Scuse me while I kiss the sky - das kurze, wilde Leben des Jimi Hendrix.

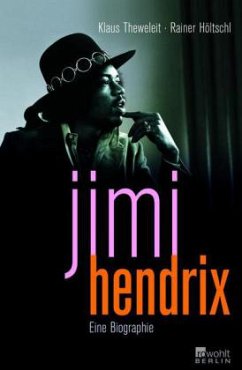

Für die New York Times war er «der schwarze Elvis Presley», für Musikerkollegen wie Miles Davis und Eric Clapton eine Quelle der Inspiration. Als er beim Woodstock-Festival 1969 die US-Nationalhymne elektronisch erhöhte, wurde das der Abgesang auf den amerikanischen Traum und zugleich seine Neubegründung. James Marshall Hendrix, geboren 1942 in Seattle, war einer der einflussreichsten Musiker des 20. Jahrhunderts. Er veröffentlichte zu Lebzeiten nur fünf offizielle Alben, doch sein innovatives und experimentelles Gitarrenspiel prägte die Rockgeschichte. Klaus Theweleit und Rainer Höltschl beschreiben Leben und Werk dieses einzigartigen Künstlers, dessen Musik bis heute nichts von ihrer Magie verloren hat.

Für die New York Times war er «der schwarze Elvis Presley», für Musikerkollegen wie Miles Davis und Eric Clapton eine Quelle der Inspiration. Als er beim Woodstock-Festival 1969 die US-Nationalhymne elektronisch erhöhte, wurde das der Abgesang auf den amerikanischen Traum und zugleich seine Neubegründung. James Marshall Hendrix, geboren 1942 in Seattle, war einer der einflussreichsten Musiker des 20. Jahrhunderts. Er veröffentlichte zu Lebzeiten nur fünf offizielle Alben, doch sein innovatives und experimentelles Gitarrenspiel prägte die Rockgeschichte. Klaus Theweleit und Rainer Höltschl beschreiben Leben und Werk dieses einzigartigen Künstlers, dessen Musik bis heute nichts von ihrer Magie verloren hat.

Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension

Der Autor muss ein Fan sein, wenigstens einer der beiden Autoren, so mutmaßt der Rezensent und tippt auf Klaus Theweleit. Dem traut er zu, das eigene Nichtbegreifen der Verehrung zu zelebrieren, das Wunder Jimi Hendrix. Willi Winkler gefällt das. Dies "hemmungslos Ergriffene", das Schwärmerische, Fantasierende. Dass Theweleit, der profilierte Kulturforscher, das Phänomen Hendrix dennoch in Bezug auf die eigene Generation untersucht, dass er über den "dritten Körper" im Schallwelleninferno der Gitarre und über Tod und Verklärung und "Che Hendrix" theoretisiert, findet Winkler okay. Das bisschen Prospekt-Prosa, das sich in den Band verirrt hat, schreibt Winkler kurzerhand dem Co-Autor Rainer Höltschl zu. Winkler ist halt Theweleit-Fan.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH