Thomas Hardys Roman spielt zur Zeit der Napoleonischen Kriege. Erzählt wird die Geschichte zweier Brüder, John und Robert Loveday, die beide die junge schöne Anne Garland umwerben. Anne schwankt zwischen ihren beiden Bewunderern und entscheidet sich schließlich für Robert, den Tunichtgut.

Thomas Hardys allersouveränste Ironie / Von Rolf Vollmann

Irma Wehrli, die Übersetzerin, hat dem sonst so großen Thomas Hardy im Deutschen eine so anmutig-schöne Stimme verliehen, wie er sie im Englischen gar nicht hatte: Denn groß war Hardy im Ausdenken seiner Geschichten, im Aussinnen der inneren Stimmung seiner Bücher, im Beschwören der Schicksale seiner Leute, in all dem also, was man die Makrostruktur des Romans nennen könnte; in der Mikrostruktur, der sprachlich unangreifbaren Detaillierung der größeren Rhythmen, war er in den Augen seiner schreibenden Kollegen eher ein bißchen ungeschickt. Manchmal hat das natürlich auch Konsequenzen für seine Figuren gehabt. Bei der schönen Tess von den d'Urbervilles etwa, der Titelheldin seines berühmtesten Buches, hat sich nicht nur Somerset Maugham, sonst ein wirklich reiner Bewunderer Hardys, so ungläubig die Augen gerieben, wie manchmal noch wir bei der alten deutschen Übersetzung es taten - wir wissen ziemlich gut, was Hardy meint, aber klingen tut das dann mitunter doch, als hätte die Courths-Mahler sich die Stimme Adele Sandrocks zugelegt.

Vor vielen Jahren haben einmal ein paar Lausejungs ein paar Seiten Musil, aus dem "Mann ohne Eigenschaften", an berühmte Verlage geschickt, und alle haben gesagt, das wollen wir nicht. Die Lausejungs haben nun geschlossen: Entweder Musil sei manchmal nicht so toll im einzelnen, oder die Verlage seien unfähig, Größe schon auf sechs Blatt zu erkennen. Mit ein paar Seiten Hardy ließen sich vermutlich ganz leicht dieselben Ergebnisse erzielen, und aufs Große gesehn deuten sie lediglich auf den Sachverhalt, daß für den Roman, oder für ganze Abteilungen davon, die größeren Strukturen die sind, die seinen Rang, seinen großen Atem bestimmen, und daß deshalb (es sind wirklich viele Wohnungen in unsres Vaters Hause) auch nachlässige und schwerfällige Prosaschreiber phantastisch gute Romane schreiben können. Der Roman ist die Kunst, in der der Teufel ruhig im Detail sein Wesen treiben kann, das macht nichts.

Irma Wehrli aber, wie gesagt, hat den Geist dieses relativ frühen Buchs Hardys so wunderbar in den Buchstaben gebracht, daß Hardy sicher ganz entzückt wäre, und wir sind es nun eben auch. Die Geschichte, die Hardy erzählt, hat noch nicht die wuchtige Schwere der "Woodlander", des "Bürgermeisters von Casterbridge", ganz zu schweigen von "Tess" oder von "Jude", es geht hier nur darum, daß die beinahe wunderschöne Tochter der Witwe des Landschaftsmalers nicht den nimmt, der sie liebt, sondern den, den sie will; das liebe Ding verwechselt alles. Oder wahrscheinlich ist es einfach so, daß sie dem, was durch ihre hübschen Augen ihr unmittelbar in die Sinne geht, die endlich was für sich haben wollen, den Vorzug gibt vor dem, was das Herz ihr auf seine etwas umständliche Weise sagen möchte: Und so geht der, der ihr das Herz wirklich rührt, nämlich der Titelheld, leer aus; und es kriegt sie der mit der schickeren Uniform, der Bruder des Trompeters, der, sehr zu ihrem Ärger, von ihr weg ist, um sich erst in Nelsons Flotte, auf Nelsons Schiff Ruhm zu holen - großspurige Männer mit leeren Herzen können ja blöd sein, wie sie wollen, für diesen Ruhm haben sie eine Nase, und dann kriegen sie die hübschen Frauen. Es ist zum Verrücktwerden, wie dieser alberne Kerl einfach in seiner Paradeuniform so lange vor dem Fenster der Schönen auf und ab geht, tagelang, man bewundert beinahe schon die Dummheit, wie sie hier über sich selbst hinauswächst - bis die Männerlose oben in der Stube ihn wirklich will und nimmt. Hardy ist in all diesen Szenen von der allersouveränsten Ironie, keiner kann wie er unangreifbar sanft und höflich zeigen, daß die unwiderstehliche Hübschheit junger Mädchen die Kehrseite ihrer unnachsichtigen Beschränktheit ist.

Admiral Nelson: der Roman spielt in den frühen Jahren des Jahrhunderts, als ängstliche englische Gemüter eine Invasion Napoleons fürchteten - eine Ausnahme in Hardys Schaffen, seine Romane handeln sonst, wie Romane eigentlich von Natur aus, von Menschen der Gegenwart. Aus der Nähe gesehn ist aber dieser Roman gar kein historischer; Hardy nimmt die ungefährliche Ferne zum Anlaß, aus dem, was sonst sehr zum Weinen sein könnte, eine kleine Spielwelt zu machen, mit hübschen Uniformen, traurigen Stabstrompetern, der Witwe eines Landschaftsmalers, die dann den Müller heiratet in seiner alten, beinah malerischen Mühle und so weiter - in diese vergangene Szenerie setzt er seine Figuren, und nun hat er den Abstand, der ihm erlaubt, die sanft-mitfühlende Ironie zu entfalten, die in den großen Schicksalsstücken, zu denen etwas Stärkeres in ihm ihn immer mehr drängt, keinen Platz mehr hat: als ob eine Düsternis, die dann überhandnimmt, hier, wo sie noch einmal fernbleibt, einer fast verklärend-milden Sonne Platz macht.

Und der schöne Abstand, den Hardy hier einmal nimmt, erlaubt ihm dann auch etwas, was sonst nicht immer seine Stärke ist, nämlich eine erstaunliche Dezenz bezüglich der Seelen seiner Figuren. Hardy sonst weidet seine und unsre Augen gern auf Abgründen, er führt Gefühle in ihrer ganzen Gewalt vor, da hat er wirklich etwas ganz unsoigniert Antikes an sich. Hier ist alles ins milde Licht der leisen Andeutung und des diskret mutmaßenden Blicks getaucht; und wenn das einmal nicht reicht, dann übertreibt Hardy so spaßig, aber zugleich so dezent spaßig, so mit Grazie selbst das Tölpelhafteste, selbst das Gewalttätige (gräßliche Landjunker wie aus Fieldings und Smolletts Welt), daß auch dann noch kaum etwas die entspannte Stimmung stört.

Neulich (siehe F.A.Z. vom 16. Februar) haben wir hier "Blaue Augen" vorgestellt, ein etwas wildes, wirres frühes Buch Hardys; nimmt man nun diesen "John Loveday" und denkt man dann nicht bloß an die großen tragischen Romane der Spätzeit, sondern auch noch, aus den Anfängen, an eine Romanze wie die vom "Grünen Rand der Welt", dann könnte Hardy gerade auch in der Unausgeglichenheit seines Werks zu einem wirklichen Freund des heutigen Romanlesers werden.

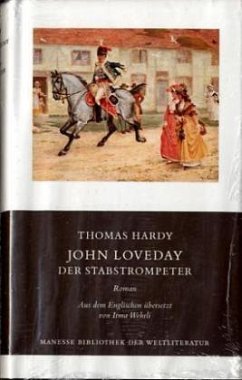

Thomas Hardy: "John Loveday, der Stabstrompeter". Roman. Aus dem Englischen übersetzt von Irma Wehrli. Manesse Verlag, Zürich 1995. 496 Seiten, geb., 34,40 DM.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main