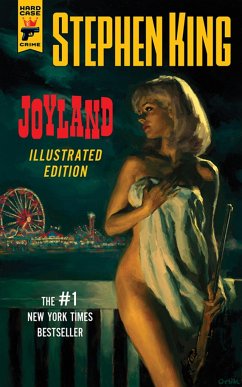

An all-new illustrated edition of Joyland featuring artwork by Robert McGinnis, Glen Orbik, Mark Summers and Pat Kinsella

Set in a small-town North Carolina amusement park in 1973, Joyland tells the story of the summer in which college student Devin Jones comes to work in a fairground and confronts the legacy of a vicious murder, the fate of a dying child, and the ways both will change his life forever.

Set in a small-town North Carolina amusement park in 1973, Joyland tells the story of the summer in which college student Devin Jones comes to work in a fairground and confronts the legacy of a vicious murder, the fate of a dying child, and the ways both will change his life forever.

"It's one of King's better recent works and now done up all fancy-like!" - Aint it Cool

Die schönsten Erinnerungen halten fest, was nie war, aber für immer gilt: Stephen King führt uns mit "Joyland" nach North Carolina, in den magischen Herbst des Jahres 1973.

Im Herzen jung geblieben - das klingt wie etwas, das man sich wünschen sollte. Je genauer man die sentimentale Wendung aber anschaut, desto schmerzhafter schaut sie zurück, weil sie die Forderung einschließt, Wunden offen zu halten. Die unscheinbarsten Schnitte im jung gebliebenen Herzen können die tiefsten sein: "Inzwischen bin ich über sechzig, meine Haare sind grau, und ich habe die erste Runde Prostatakrebs überlebt, aber ich will immer noch wissen, was Wendy Keegan an mir auszusetzen hatte."

Wahrscheinlich gar nichts, denkt man beim Lesen - es wurde halt nichts aus der von Anfang an wenig triftigen Affäre, die inzwischen mehr als vierzig Jahre zurückliegt. Na und? Kommt vor. Dass man das denken kann, weil der Ich-Erzähler einem alles über sich selbst und genug über jene teils ansteckend leidenschaftliche, teils abstoßend unreife Wendy verrät, was man wissen muss, um es denken zu können, während man gleichzeitig sicher ist, dass dieser Ich-Erzähler denselben nüchternen Gedanken wohl niemals wird denken können - das ist eines der vielen leisen, den Figuren wach zugewandten Kunststücke, aus denen Stephen King sein neues, luftiges Aquarell "Joyland" komponiert hat.

Es müssen ja nicht immer "Dark Tower"-Öltableaus, zentnerschwere Kennedy-Historiengemälde oder "Under The Dome"-Monumentalschinken sein, mag der Meister gedacht haben. Auch aus dem Handgelenk geschüttelte Schönheiten haben ihren Reiz, und sie halten das ausgereifte Talent lebendig. Knapp dreihundert Seiten (auf Deutsch ein paar mehr) "Joyland" - für einen Schwerarbeiter wie ihn ist das lediglich eine spontane Skizze (und im September kommt ja schon der neue Klotz, "Doctor Sleep").

Spätsommer und Herbst 1973 in North Carolina, nahe Wilmington, Cape Fear, Wrightsville Beach, Tar-Heel-Gegend. Der eben erst annähernd erwachsen gewordene Student Devin Jones geht nach den Semesterferien nicht an die Uni zurück, weil er den Liebeskummer auskurieren muss, den ihm die launische Wendy zugefügt hat. Also bleibt er bei dem vielseitigen Job, mit dem er sich während der vorlesungsfreien Zeit ein paar Dollar verdient hat: Budenbewacher, Knöpfchendreher, Karussellwart und Kinderkasper im Hundemaskottchenkostüm für den Freizeitpark "Joyland" an der feuchtheißen Atlantikküste, im August und September, wenn diese magische Gegend so anstrengend, berauschend und - etwa im Abenddämmer - traumverwoben mehrdeutig ist wie zu keiner anderen Zeit.

Im Gruselhaus auf dem Jahrmarkt soll es spuken; ein Serienmörder hat dort eine Frau getötet. Für Devin gehört die morbide Legende nach einer Weile zum Alltag - wie die markanten, an Federico Fellinis oder Ray Bradburys Karnevalsgestalten erinnernden Schausteller-Typen, mit denen er arbeitet, oder die schöne junge Mutter und ihr kranker - in Wahrheit: todgeweihter - Sohn im Rollstuhl, die er täglich, morgens und abends, auf dem Weg zwischen Park und Unterkunft vor ihrem schmucklos repräsentativen, erkennbar teuren Haus sitzen sieht. Die Mutter liest. Der Junge winkt. Ein Hund, der dem Kind gehört, stellt die vom Schicksal schlecht behandelte Zwei-Personen-Familie und den betrübten jungen Träumer einander vor. Ein paar Leute teilen danach mal vergebliche, mal erfüllte Sehnsüchte, ein wenig Glück und den einen oder anderen Schrecken miteinander. Kurz vor Schluss wird der Geisterbahn-Mörder entlarvt.

Mehr passiert nicht. Worum es eigentlich geht, ist die unerschöpfliche Vielgestalt dessen, was man Erinnerung nennen könnte oder Nostalgie, Treue zum Wertvollsten oder Unfähigkeit zum Loslassen, Falle und Heimat, kostbares Erbe und schwere Eisenkugel am Bein.

Je älter und - nein, es passt kein dezenteres Wort als dieses - weiser der amerikanischste Schriftsteller seit Walt Whitman wird, desto sicherer spielt er sein atemberaubendes Vermögen aus, vom konkreten Inhalt des alten Geraffels, das Menschen, wenn sie nicht jung sterben, früher oder später in ihren innersten Schmerz- und Schatzkammern durch die Gegend tragen, gerade so viel festzuhalten, dass von den Einzelheiten das Wichtigere nicht verdeckt wird: wie es sich angefühlt hat. Das reicht bis in die kleinsten Gesten: "Sie nannte mir einen Betrag, der mir angemessen vorkam" - da erfährt man etwas, das man nicht wüsste, wenn er den Dollarwert beziffert hätte (wie viel ist das in heutigem Geld?).

Man soll bei Kunsturteilen danach streben, nur Dinge zu behaupten, die sich von anderen überprüfen oder wenigstens erfahrungsgestützt nachvollziehen lassen. Man soll also in Rezensionen selten "ich" sagen. Es geht diesmal nicht, tut mir leid - der Ort, an dem "Joyland" spielt, die Küste von North Carolina, ist aus Gründen, die ich nicht genau benennen kann, einer meiner liebsten auf der Welt. Was Stephen King kann und wie zurückhaltend er dieses Können in den Dienst seiner Berufung stellt, Geschichten zu erzählen, die kaum Wirkliches enthalten, aber nichts als Wahres, ging mir an "Joyland" daher noch einmal, nach Jahren der Lektüre seiner Werke als bekennender Fan, völlig neu auf, weil ich in seinen nirgends von Detailhuberei gebremsten knappen Schilderungen von Orten und Menschen lauter Bilder für etwas fand, das ich kenne, mag, brauche, oft vermisse - die vom Strand zurückgesetzten Häuser aus Holz und Farbe und Selbstbewusstsein der Reichen, die Bauklötzchensiedlungen im Dunst, den Meeresgeruch am Strand, das Blättern im Magazin "Carolina Living", die Mittagshitze, durch die man schwimmt und nicht geht. Die Wahrheit, pure and simple.

Dass deren zentrales Brennglas in "Joyland" eine Einrichtung der lärmenden und glitzernden Lüge ist, eben der Vergnügungspark, gehört zu den Selbstentblößungen der Kultur der Vereinigten Staaten, die stumpf, blöde und salzlos wären, wenn man sie als kulturkritischen Aphorismus formulieren würde statt als Erzählung. "Joyland" steht für das, wofür Coney Island bei Lou Reed, der Wanderzirkus in der Fernsehshow "Carnivàle" oder in Bradburys "Something Wicked This Way Comes" 1962 stehen: das Mysterium, für das man Tickets kaufen kann.

Die bei King gewohnten übernatürlichen Elemente - ein Gespenst, ein Junge mit dem zweiten Gesicht - sind in "Joyland" fast zu Andeutungen verblasst. Wenn "Phantastik" diejenige Genrefamilie ist, deren Geschichten man ohne eine Sorte von Einfällen, welche der gewöhnlichen Erfahrung zuwiderlaufen, nicht erzählen kann, dann ist "Joyland" ein Text, der mit dem Phantastischen flirtet, es aber mit anderen erzamerikanischen Genres ausbalanciert, etwa dem Lustmord-Thriller aus längst vergilbten Magazinen wie "Guilty" oder "Manhunt".

King wollte "Joyland" nur auf Papier erscheinen lassen. Irgendwelche Taschendiebe verbreiten das Buch jetzt dennoch elektronisch. Dem Autor wird's nicht schaden, sein Gedächtnis und seine Kunst haben längst eine größere Reichweite als das Web. Und sein Ich-Erzähler ist, nicht nur dank Hundekostüm, in Sicherheit vor dem Terror der Kopierkriege und anderer Hysterien des Aktuellen: ganz bei Trost, bei sich, bei Bewusstsein. Und bei seiner Liebe.

DIETMAR DATH

Stephen King: "Joyland". Roman.

Aus dem Amerikanischen von Hannes Riffel. Heyne Verlag, München 2013. 352 S., geb., 19,99 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main