Sehr zeitgeisty: In "JPod" archiviert Douglas Coupland die Technikgesellschaft

Erinnert sich noch jemand an den sogenannten Y2K-Bug? Bekanntlich kamen die Computersysteme von New York bis Baikonur besser mit der Jahrtausendwende zurecht als befürchtet, und die Welt ging nicht durch wildgewordene russische Interkontinentalraketen unter. Einzelne E-Mail-Systeme fielen kalendarisch in die Völkerwanderungszeit zurück, aber sonst waren die Auswirkungen eher komisch als katastrophal. Auch in einer fiktiven kanadischen Computerspielfirma passierte nicht viel mehr, als dass sämtliche Leveldesigner, deren Nachnamen mit J begannen, in einem Büro zusammengepfercht wurden. Dieser Raum wurde fortan von der Belegschaft JPod genannt, und er zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass es nahezu unmöglich ist, ihm wieder zu entkommen.

Vom Kosmos des JPod und seiner Bewohner handelt Douglas Couplands gleichnamiger Roman. Bereits 2006 ist das Buch in der englischen Originalausgabe erschienen, und an einigen Anachronismen merkt man ihm an, dass seither fünf Jahre Technologiegeschichte ins Land gezogen sind. Damals war die Technik noch weitgehend stationär, man ließ sie am Schreibtisch zurück und saß uninformiert über Weltgeschehen und Bürotratsch in der Kantine: Zustände, die dem vernetzten Fortschrittsoptimisten mittlerweile unerträglich wären.

Auch die Sparte der Informationstechnologie, auf die sich die Fortschrittshoffnungen projizieren, ist mittlerweile eine andere. Damals waren es die Spiele, die das Eintauchen in virtuelle Welten verhießen, heute verschmelzen Apps eher unaufdringlich, dafür umso wirkungsvoller mit dem Alltag. Dabei hat JPod selbst schon einen Vorgänger: Couplands Roman "Mikrosklaven" um eine Gruppe Microsoft-Programmierer erschien 1995 und ist erzählerisch wie thematisch mit "JPod" vergleichbar. Damals, so wundern wir uns heute, galt die Programmierung öder Bürosoftware für graue Rechenkästen tatsächlich als richtungweisend; Microsoft war Alleinherrscher auf dem Markt und Steve Jobs im Exil.

Nun also gewissermaßen das Update zum Programmierer-Büroroman. Denn knapp fünfzehn Jahre später sitzen noch immer inselbegabte, ansatzweise soziophobe Gestalten um die dreißig vor Bildschirmen und tun Dinge, die sie ihrem Umfeld nur schwer vermitteln können. Weil das so ist, weil sie so unersetzbar sind, genießen sie eine Narrenfreiheit, von der normale Angestellte nur träumen können. Dass sie in den meisten Bereichen außerhalb des Büros eher dysfunktional sind, wissen sie selbst. Sie können ihrer neuen Kollegin Kaitlin nur zustimmen, wenn sie in einem genervten Moment ausruft: "Ihr seid eine deprimierende Anhäufung popkultureller Einflüsse und verkümmerter Emotionen, angetrieben vom stotternden Motor des Kapitalismus in seiner banalsten Form."

Solche Anwürfe sind zunächst einmal ernst zu nehmen, wenn man über ein nur rudimentäres Selbstbild verfügt. Und so setzen sie sich hin und entwerfen sich Persönlichkeiten - mit den Mitteln und in den Formen, die ihnen geläufig sind: Als Rollenspiel-Charakterblatt, als Ebay-Annonce, als Liebesbrief an Ronald McDonald oder als Liste, immer wieder als Liste. Diese Versatzstücke setzte Coupland schon bei "Mikrosklaven" ein. Dazu typographische Mittel, Slogans, Spam-Mails und Sonderzeichen in Fettdruck, gern auch über eine ganze Seite, und alle Primzahlen zwischen zehntausend und hunderttausend auf zweiundzwanzig Seiten. 8363 Stück, um genau zu sein, plus eine, die keine Primzahl ist, und die Ethan, seines Zeichens Erzähler des Romans, in unter fünf Minuten findet. Er kann zwar kein Karaoke und findet seine Mitmenschen unberechenbar, aber seinen Job beherrscht er.

So kommt Ethan zu dem Schluss: "Ich finde mich eigentlich ganz in Ordnung" - gerade noch rechtzeitig, bevor Coupland richtig hinlangt und ihm das bislang reichlich komfortable Leben zwischen Tastatur und sparsam möbliertem Apartment auseinandernimmt. Ethans Vater ist als selbsternannter Schauspieler notorisch erfolglos, seine Mutter hat keine sprichwörtliche, sondern eine ziemlich reale Leiche im Keller, beide zusammen sind deutlich unreifer als der auch nicht eben verantwortungsvolle Ethan, die vorwiegend aus Nichtspielern bestehende Marketingabteilung macht der JPod-Besatzung in ihrer schlagenden Unkenntnis das Leben zur Hölle, verfügt aber über schier unendliche Macht, weil deren Leiter einmal die Marke Toblerone rettete. Der ganz normale Wahnsinn eines Büros, einer Abteilung, einer Firma eben.

Berufliches und familiäres Umfeld vermischen sich schließlich so lange in abwegigen Verwicklungen miteinander, bis Ethan und der drogensüchtige Toblerone-Retter nach zwei Dritteln des Buches mittellos in China stranden. Und wie holt Coupland sie um Himmels willen da wieder heraus? Er parkt seine Limousine, steigt aus dem Auto und tauscht die rettende Mitfahrgelegenheit gegen Ethans Laptop mit sämtlichen seiner Aufzeichnungen. Es gibt wohl kaum einen Autor, dem man durchgehen ließe, als Deus ex machina in seinem eigenen Roman aufzutauchen. Doch hier wird die ganze Sache durch eine in ihrer Unplausibilität schon wieder sehr komische Herausgeberfiktion eingerahmt.

Womit also haben wir es hier zu tun? Als deprimierende Anhäufung popkultureller Einflüsse, die wir ja auch selbst sind, wissen wir das Buch als Sitcom zu lesen. Genau so funktioniert es in all seiner Überdrehtheit, Schlagfertigkeit, in seinem ungebremsten Herausschleudern wirrer Einfälle und unnützem Wissen. Es ist keinen Moment berechenbar, ständig einen halben Meter voraus und schlägt alle altbewährten Gesetze wirkungsvoller Plotentwicklung in den Wind, bis auf die eine Regel, dass immer alles sehr viel schlimmer kommt, als Leser und Figuren es vermuten. Es ist also nur konsequent, dass es "JPod" auch als Fernsehserie gab, mit eingeschworener, aber zu kleiner Fangemeinde, als dass das Format die erste Staffel überlebt hätte.

Aber das war auch schon 2008. Für uns, die wir wegen eines Verlagswechsels lange auf die deutsche Übersetzung gewartet haben, ist das alles längst Geschichte. "Mikrosklaven" ist ohnehin schon ein Zeugnis einer lange vergangenen Epoche, jener Zeit vor der New-Economy-Blase. Auch wenn auf unserer vergilbten, demnächst auseinanderfallenden Ausgabe das schöne Wort "zeitgeisty" auf dem Titel prangt - es ist der Zeitgeist von vorgestern, nicht beständiger als eine Taschenbuchbindung. Zum Glück ist "zeitgeisty" nicht die einzige literarische Qualität, die man "Mikrosklaven" attestieren kann. Und zum Glück gilt das auch für "JPod".

Es ist nicht nur dieser nostalgische Reiz, den die Zukunft von gestern auf technikaffine Menschen ausstrahlt, während sich Fortschrittsverweigerer lebenslang in der langweiligen Gewissheit sonnen können, dass alles vorübergeht, weshalb sie sich mit derart kurzlebigen Phänomenen besser gar nicht erst beschäftigen und dabei die Gegenwart verschlafen. Diese Fraktionen gegeneinander auszuspielen wäre Coupland auch zu billig. Stattdessen konfrontiert er seinen Ethan mit Problemen, die ihn öfter aus dem Büro und damit dem Kreis seiner Ersatzfamilie treiben, als ihm angenehm wäre. Und auf uns Leser lässt er die geballte Wucht popkultureller Einflüsse, Floskeln und Zeichen los, die für JPod-Mitarbeiter leicht zu dechiffrieren sind, uns aber hoffnungslos überfordern.

Und eigentlich, denkt man, wäre es an der Zeit, dass Douglas Coupland sich allmählich an den nächsten Roman setzt. Stoff gäbe es genug: Apple hat sich in den letzten fünf Jahren ordentlich berappelt und Google strebt mindestens die Weltherrschaft an. Es gibt Facebook, es gibt iPhones. Und es gibt immer noch die überbegabten Programmierer mit ihrem Herrschaftswissen, die uns die Technik so zurechtbauen, dass wir Restmenschen sie wenigstens halbwegs fehlerfrei bedienen können, wenn wir schon nicht verstehen, wie das alles funktioniert. Uns zu erklären, wie die Programmierer funktionieren, dafür haben wir glücklicherweise Douglas Coupland.

ANDREA DIENER.

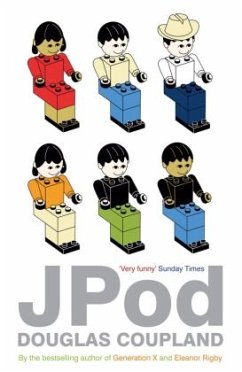

Douglas Coupland: "JPod". Roman.

Aus dem Englischen von Clara Drechsler und Harald Hellmann. Tropen Verlag bei Klett-Cotta, Stuttgart 2011. 528 S., geb., 24,95 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

'Very funny' Sunday Times