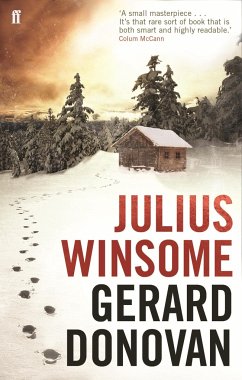

Julius Winsome lives in a cabin in the hunting heartland of the Maine woods, with only his books and his dog for company. That is until the morning he finds that his dog has been shot dead - and not by accident. Gerard Donovan weaves an extraordinary tale of revenge that is also a tender and heartbreaking paean to lost love. Narrated by the unforgettable voice of Julius himself - at once compassionate, vulnerable and threatening - it reads like a timeless, lost classic.

Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

"Winter in Maine" von Gerard Donovan erzählt von einem Mann, der andere erschießt, einfach so. Und erschreckenderweise kann der Leser ihn verstehen

Vor Jahren habe ich eine gespenstisch gute Inszenierung von Shakespeares "Richard III." gesehen. Gespenstisch, weil man als Zuschauer die ganze Zeit auf Seiten des Bösewichts war - Richard mordete sich an die Macht, und man dachte: Gib's ihnen, diesen verdammten Hofschranzen, die dich wie Abschaum behandeln!

"Weil ich nicht schmeicheln

und nicht schöntun kann,

Und nicht falsch lächeln,

schleimen, schmieren und

Katzbuckeln kann französisch

affenglatt,

Schon steh ich da als

bitterböser Feind",

sagt Richard ganz am Anfang, einsam, unglücklich, ohne Liebe.

Julius Winsome kann auch nicht schleimen und schöntun. Auch er lebt einsam, was ja noch nicht bedeuten muss, dass einer zum Mörder wird. Aber in Gerard Donovans Roman "Winter in Maine" geschehen sechs eher beiläufige Morde. Sechs Morde an Jägern, die ihrerseits auf alles schießen, was ihnen vor die Flinte kommt, nur so zum Spaß, weil sie Gewehre haben im Land der unbegrenzten Waffen, und Lust am Schießen. Und im Wald ist einer, der sich dieses willkürliche Töten nicht mehr bieten lässt, dessen sehr weiches, sehr einsames Herz plötzlich erstarrt ist. Er schießt zurück, und er trifft besser als sie, die sie das Wild oft blutend liegen oder in Fallen verenden lassen. Und der Leser ist auf seiner Seite. Darüber muss man erst mal erschrocken nachdenken.

Julius Winsome lebt seit 51 Jahren in einer Waldhütte in Maine, wo die Winter lang und kalt sind. Das heißt: er lebt da seit seiner Geburt, bei der die Mutter starb, und seit vor zwanzig Jahren auch der Vater starb, ist er allein. Allein mit Blumen, die er pflanzt, um Schönes zu sehen, und mit 3282 Büchern, zumeist alten Ausgaben, darunter viel Shakespeare. Die letzten vier Jahre war Julius Winsome nicht mehr allein - er hatte einen Hund, Hobbes, genannt nach dem Philosophen Thomas Hobbes -, willkürlich war irgendein Buch zur Namensfindung aus dem Regal gezogen worden. Willkürlich? Bestimmt nicht zufällig ist Hobbes ein Zeitgenosse Shakespeares. Zufällig ist in diesem Buch gar nichts, nicht mal das Wetter. Es wird nicht mitten in der einen geschilderten Woche vom 30. Oktober bis zum 5. November zufällig Winter. Die Welt erstarrt sozusagen. Hobbes also, aus dem Tierheim geholt, einfach nur ein Hund, ein guter Hund, ein Begleiter, warm, freundlich, unschuldig.

In der ersten Zeile fällt ein Schuss. Das ist der Schuss, den ein Jäger aus nächster Nähe auf Hobbes abgegeben hat. Der Hund stirbt, Winsome begräbt ihn und fährt in den Ort, um ein Schild aufzuhängen: Hund erschossen. Er bittet um Hinweise und findet auf dem Plakat später eine hingekritzelte Schmähung: "Was soll's, ein Hund weniger." Vielleicht ist das der Moment, wo alles kippt? Vielleicht ist das die letzte unerträgliche Rohheit, die Julius Winsome zum Gewehr seines Großvaters greifen lässt? Ein gutes Gewehr, weltkriegerprobt. Wir sind gewarnt worden: Ganz zu Anfang sagt Winsome über die Gegend, in der er lebt: "In diesen Wäldern leben viele Männer, die sonst nirgends leben können. Sie leben allein und sind noch für die geringste Beleidigung empfänglich, darum sollte man sich lieber gut benehmen oder erst gar nichts sagen." Und auf der letzten Seite, als alles dem Ende zugeht, erinnert uns Winsome daran, dass er einer von diesen Männern ist: "Von Leuten wie mir muss man sich fernhalten, dann kann einem nichts passieren." Eigentlich hätten wir einen wie ihn unter anderen Umständen gern näher kennengelernt.

Weiße Wölfe

Was sind Leute wie er? Bestimmt nicht Leute, die einfach losballern. Es sind Leute, die tief verletzt sind, denen die Liebe abhandengekommen ist und die sich fragen, ob Menschlichkeit noch einen Sinn hat. Leute, die das Gesetz irgendwann selber machen, weil ihnen das Gesetz so, wie es ist, nicht ausreichend erscheint, denn es schützt keine Katze vor Quälerei durch Jugendliche, keine Hirsche und Bären vor den Jägern, nicht einmal einen arglosen Hund. Einmal kommen zwei weiße Wölfe auf Winsome zu - zahm, freundlich. Die Menschen, denen er begegnet, sind nicht so. Und so schlägt Winsome zu. Seite 39, in einem Nebensatz, der erste Mord. Seite 52, ganz beiläufig, der zweite. Seite 53 schon der dritte, und dann ein paar kalte Tage, zwei weitere Hinweisplakate auf den toten Hund, auch die blöd bekritzelt. Seite 128, Mord Nummer vier, Seite 166 und 167, Nummer fünf und sechs, alles ruhig, unaufgeregt, mit Großvaters Gewehr, und dazwischen die Lektüre shakespearescher Sonette, das Erlernen elisabethanischer Worte, deren Charakter mehr und mehr in die elisabethanische Zeit grausamer Blutrachen passt. Wie Richard III.:

"Doch eingetaucht

im Blut bin ich so tief, dass

Sünde Sünden braucht;

Mitleid träntropfend wohnt

mir nicht im Auge."

Was geschieht hier eigentlich? Ein Mann sieht rot? Hier geschieht Folgendes: Ein Mann ist zu lange mit sich allein. Er erlebt eine kurze Liebe, die nicht erfüllt wird - die Frau, die er liebt, Claire, braucht ein bürgerlicheres Leben, als er ihr bieten kann, braucht Sätze, die er ihr nicht sagen kann. Er verliert seinen Hund, er hört im Wald immer mehr Schüsse, sieht immer mehr gut ausgerüstete Männer mit immer mehr Flinten in immer größeren Autos vorfahren und ballern, und er ist das alles leid. Er würde sie gern alle abknallen, kommt aber nur bis zu Nummer sechs, dann zieht sich die Schlinge zu. Er hat das geahnt, hat nichts getan, um das zu verhindern. Was soll das alles noch, dieses Leben.

Und wir bleiben zurück, ertappt, können ihn verstehen, wünschen uns, er käme davon, erschrecken über uns selbst und tauchen auf aus einer Geschichte voller Blut und Kälte, die uns so fasziniert hat wie schon lange nichts mehr, das wir gelesen haben. Wo ist die Grenze zwischen unendlichem Kummer und rächender Gewalt? Das ist die Frage, mit der uns dieses irritierende, ruhig und großartig erzählte Buch zurücklässt.

ELKE HEIDENREICH

Gerard Donovan: "Winter in Maine". Aus dem Englischen übersetzt von Thomas Gunkel. Luchterhand-Verlag, 207 Seiten, 17,95 Euro

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main