Nicht lieferbar

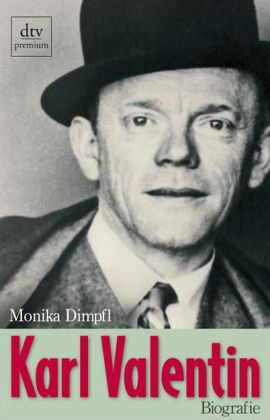

Karl Valentin

Biografie. Originalausgabe

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Der einzige Komiker von internationalem Rang, den Deutschland je hatte"Mögen hätte ich schon wollen, aber dürfen habe ich mich nicht getraut."Karl Valentins Buchbinder Wanninger, der von Hinz zu Kunz geschickt wird, nur weil er eine Auskunft will, erweist sich gerade im Zeitalter des Callcenters als zeitlose Figur. Nie hat jemand die Lorelei so eindrucksvoll verkörpert wie Valentin. Er hat die alten Rittersleut' unsterblich gemacht und im tragikomischen Dialog mit der kongenialen Partnerin Liesl Karlstadt seine subversive Sprachakrobatik zu einer Kunst entwickelt, die ihm die Herzen gewann...

Der einzige Komiker von internationalem Rang, den Deutschland je hatte

"Mögen hätte ich schon wollen, aber dürfen habe ich mich nicht getraut."

Karl Valentins Buchbinder Wanninger, der von Hinz zu Kunz geschickt wird, nur weil er eine Auskunft will, erweist sich gerade im Zeitalter des Callcenters als zeitlose Figur. Nie hat jemand die Lorelei so eindrucksvoll verkörpert wie Valentin. Er hat die alten Rittersleut' unsterblich gemacht und im tragikomischen Dialog mit der kongenialen Partnerin Liesl Karlstadt seine subversive Sprachakrobatik zu einer Kunst entwickelt, die ihm die Herzen gewann, unter anderem von Kurt Tucholsky und Samuel Beckett. Für die Amerikaner wurde er der deutsche Charlie Chaplin.

Ob er ein Optimist war, "ein Mensch, der die Dinge nicht so tragisch nimmt, wie sie sind", darf bezweifelt werden. Jedenfalls wusste er genau: "Ich bin auf Sie angewiesen, aber Sie nicht auf mich, merken Sie sich das!"

"Mögen hätte ich schon wollen, aber dürfen habe ich mich nicht getraut."

Karl Valentins Buchbinder Wanninger, der von Hinz zu Kunz geschickt wird, nur weil er eine Auskunft will, erweist sich gerade im Zeitalter des Callcenters als zeitlose Figur. Nie hat jemand die Lorelei so eindrucksvoll verkörpert wie Valentin. Er hat die alten Rittersleut' unsterblich gemacht und im tragikomischen Dialog mit der kongenialen Partnerin Liesl Karlstadt seine subversive Sprachakrobatik zu einer Kunst entwickelt, die ihm die Herzen gewann, unter anderem von Kurt Tucholsky und Samuel Beckett. Für die Amerikaner wurde er der deutsche Charlie Chaplin.

Ob er ein Optimist war, "ein Mensch, der die Dinge nicht so tragisch nimmt, wie sie sind", darf bezweifelt werden. Jedenfalls wusste er genau: "Ich bin auf Sie angewiesen, aber Sie nicht auf mich, merken Sie sich das!"