Keiner wird um etwas bitten

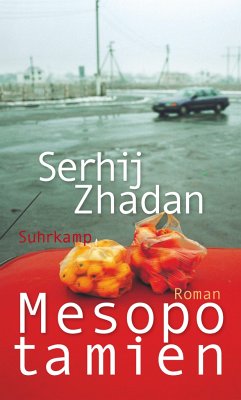

Neue Geschichten Zeugnisse von Liebe, Trauer und Solidarität im Ukraine-Krieg

Übersetzung: Stöhr, Sabine; Durkot, Juri

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

»Seit Februar fahren keine Straßenbahnen mehr«. Immer wieder gibt es Momente der Stille in der vom Krieg heimgesuchten Großstadt. Menschen treffen sich an Orten, die noch halbwegs intakt sind: auf dem Fußballplatz, in der Kirche, in einem lichtdurchfluteten Hochhausbüro. Zhadan-Leser treffen Figuren, die sie aus Mesopotamien oder Internat kennen: Leute, bei denen man nie genau wusste, was sie eigentlich tun, ob sie Musiker, arbeitslose Lehrer, Werbeleute, Automechaniker oder unabhängige Experten sind. Jetzt sind sie mit völlig anderen Dingen befasst: nach der Bombardierung eines Wohnge...

»Seit Februar fahren keine Straßenbahnen mehr«. Immer wieder gibt es Momente der Stille in der vom Krieg heimgesuchten Großstadt. Menschen treffen sich an Orten, die noch halbwegs intakt sind: auf dem Fußballplatz, in der Kirche, in einem lichtdurchfluteten Hochhausbüro. Zhadan-Leser treffen Figuren, die sie aus Mesopotamien oder Internat kennen: Leute, bei denen man nie genau wusste, was sie eigentlich tun, ob sie Musiker, arbeitslose Lehrer, Werbeleute, Automechaniker oder unabhängige Experten sind.

Jetzt sind sie mit völlig anderen Dingen befasst: nach der Bombardierung eines Wohngebiets eine alte Frau evakuieren; einen Job für jemanden finden, der als Invalide von der Front zurückgekommen ist; an der Trauerfeier für einen getöteten Kollegen teilnehmen, der eine Einheit an der Front kommandiert hat.

Jede dieser Geschichten prägt sich tief ein. Zhadan findet einen Ausdruck für die Schutzlosigkeit und die radikale Veränderung des Lebens in einer Gesellschaft, die sich daran gewöhnt hat, dass überall der »große Tod« mit herumsteht, wo man sich auch trifft.

Jetzt sind sie mit völlig anderen Dingen befasst: nach der Bombardierung eines Wohngebiets eine alte Frau evakuieren; einen Job für jemanden finden, der als Invalide von der Front zurückgekommen ist; an der Trauerfeier für einen getöteten Kollegen teilnehmen, der eine Einheit an der Front kommandiert hat.

Jede dieser Geschichten prägt sich tief ein. Zhadan findet einen Ausdruck für die Schutzlosigkeit und die radikale Veränderung des Lebens in einer Gesellschaft, die sich daran gewöhnt hat, dass überall der »große Tod« mit herumsteht, wo man sich auch trifft.