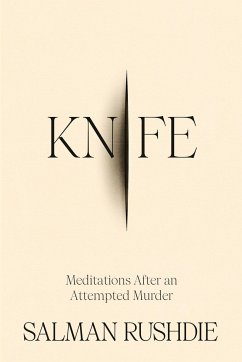

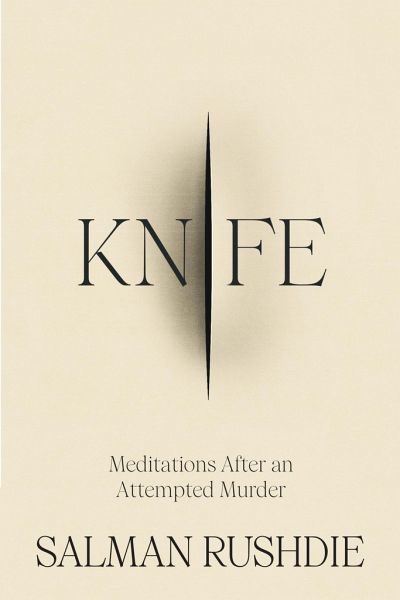

Knife

Meditations After an Attempted Murder

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

15,99 €

inkl. MwSt.

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

8 °P sammeln!

**Longlisted for the Baillie Gifford Prize 2024** A gripping account of survival and recovery from internationally renowned writer and Booker Prize-winner Salman Rushdie On the morning of 12 August 2022, Salman Rushdie was standing onstage at the Chautauqua Institution in upstate New York, preparing to give a lecture on the importance of keeping writers safe from harm, when a man in black - black clothes, black mask - rushed down the aisle towards him, wielding a knife. His first thought: So it's you. Here you are. What followed was a horrific act of violence that shook the literary world and ...

**Longlisted for the Baillie Gifford Prize 2024** A gripping account of survival and recovery from internationally renowned writer and Booker Prize-winner Salman Rushdie On the morning of 12 August 2022, Salman Rushdie was standing onstage at the Chautauqua Institution in upstate New York, preparing to give a lecture on the importance of keeping writers safe from harm, when a man in black - black clothes, black mask - rushed down the aisle towards him, wielding a knife. His first thought: So it's you. Here you are. What followed was a horrific act of violence that shook the literary world and beyond. Now, for the first time, Rushdie relives the traumatic events of that day and its aftermath, as well as his journey towards physical recovery and the healing that was made possible by the love and support of his wife, Eliza, his family, his army of doctors and physical therapists, and his community of readers worldwide. Knife is Rushdie writing with urgency, gravity, and unflinching honesty. It is also a deeply moving reminder of literature's capacity to make sense of the unthinkable. This an intimate and life-affirming meditation on life, loss, love, art - and finding the strength to stand up again **A SPECTATOR, DAILY TELEGRAPH, INDEPENDENT, THE TIMES, EVENING STANDARD, PROSPECT, OBSERVER AND GUARDIAN BOOK OF THE YEAR **