Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

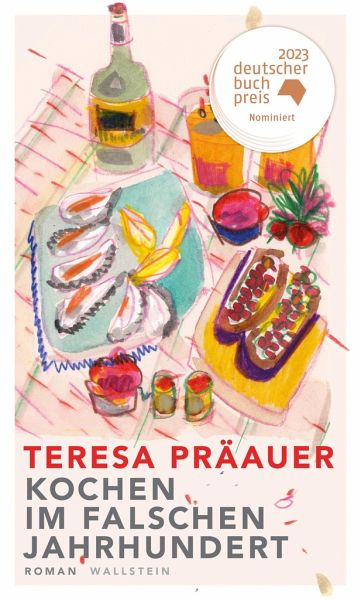

Gastgeberin sein zu können heißt letztlich: erwachsen geworden zu sein.Der Roman eines Abends und einer Einladung zum Essen. Voll mit Rezepten für ein gelungenes Leben und einen misslingenden Abend, der immer wieder neu ansetzt, schlau, witzig, heiter, gleichzeitig begleitet von den unterschwelligen oder ganz offen artikulierten Aggressionen der Beteiligten.In ihren Gesprächen verhandeln sie die ganz großen und kleinen Themen, von den 'Foodporn'-Bildern im Internet über Kochen, Einkaufen und Wohnen als soziale Praktiken. Zunehmend wird der Abend komischer, tragischer, erotischer - dabei ...

Gastgeberin sein zu können heißt letztlich: erwachsen geworden zu sein.Der Roman eines Abends und einer Einladung zum Essen. Voll mit Rezepten für ein gelungenes Leben und einen misslingenden Abend, der immer wieder neu ansetzt, schlau, witzig, heiter, gleichzeitig begleitet von den unterschwelligen oder ganz offen artikulierten Aggressionen der Beteiligten.In ihren Gesprächen verhandeln sie die ganz großen und kleinen Themen, von den 'Foodporn'-Bildern im Internet über Kochen, Einkaufen und Wohnen als soziale Praktiken. Zunehmend wird der Abend komischer, tragischer, erotischer - dabei werden einzelne 'heutige' Begriffe diskutiert, während die Gastgeberin keine besonders talentierte Gastgeberin ist und sich immer wieder ins falsche Jahrhundert versetzt fühlt. Nebenbei wird in Anekdoten eine Geschichte der Waren, Speisen und des Kochens erzählt.

Teresa Präauer geb. 1979, studierte Germanistik und bildende Kunst. Im Wallstein Verlag erschienen die Romane 'Für den Herrscher aus Übersee', 'Johnny und Jean' und 'Oh Schimmi' sowie der Großessay 'Tier werden', das Geschichtenbuch 'Das Glück ist eine Bohne' und der Erzählband 'Mädchen', dessen theoretischen Unterbau Präauers Ende 2021 gehaltenen Zürcher Poetikvorlesungen bilden. Sie wurde unter anderem mit dem aspekte-Literaturpreis (2012), dem Erich-Fried-Preis (2017), dem Ben-Witter-Preis (2022) und dem Bremer Literaturpreis (2024) ausgezeichnet. Teresa Präauer lebt in Wien.

Produktdetails

- Wallstein Erfolgstitel - Belletristik und Sachbuch

- Verlag: Wallstein

- 8. Aufl.

- Seitenzahl: 198

- Erscheinungstermin: März 2023

- Deutsch

- Abmessung: 204mm x 124mm x 20mm

- Gewicht: 288g

- ISBN-13: 9783835354296

- ISBN-10: 3835354299

- Artikelnr.: 66658972

Herstellerkennzeichnung

Wallstein Verlag GmbH

Geiststraße 11

37073 Göttingen

Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension

"Heruntergedimmte Eleganz" zeichnet diesen Roman von Theresa Präauer aus, findet Rezensent Paul Jandl. Es geht um eine Abendgesellschaft: die Gastgeberin hat gekocht, im Hintergrund läuft Jazz von der Spotify-Playlist und die Gäste debattieren über Gegenwartsphänomene und fehlende Utopien, während sie Fotos auf Instagram posten. Die Handlung ist überschaubar, so der Kritiker, viel passiert nicht, aber dafür haben die "gruppendynamischen Spannungen" eine Intensität, die den Rezensenten an Filme von Eric Rohmer denken lässt. Er schätzt den Humor und die Selbstironie, mit der Präauer diese Mittvierziger-Runde schildert, ohne dabei in Hohn zu verfallen. Auch freut er sich an den "kleinen Verschiebungen", mit denen der gute Geschmack, den die Gäste durchgehend zu beweisen versuchen, in Frage gestellt wird. Selten hat der Rezensent ein "intellektuell so präzises" Buch über Geschmack gelesen.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

»Ein zeitloses Kunstwerk, das in 100 Jahren sowohl von Soziolog:innen als auch von Literaturwissenschaftler:innen herangezogen werden wird, um Kunst und Leben in den 2020er-Jahren zu verstehen. Zweifellos der beste Roman des Frühjahrs!« (Philipp Schneider, Kapitel Zwei, Recklinghausen) »Der neue Roman von Teresa Präauer ist voller Witz und Satire. Die namenlosen und überzeichneten Figuren hangeln sich von belanglosen zu heiklen Diskussionen (...). Kochen im falschen Jahrhundert" ist eine bunte, scharf beobachtete und im wahrsten Sinne des Wortes geschmacksvolle Gesellschaftssatire - kurz gesagt: Knapp 200 Seiten pures Lesevergnügen!« (Alina Schneider, NetGalley) »Dieses Buch ist eine wunderbare Satire auf unsere Gesellschaft, die "Dos" und

Mehr anzeigen

"Don'ts", mit denen wir uns täglich beschäftigen. (...) Ich habe oft geschmunzelt und noch öfter gelacht über richtig gute, gelungene Charakterisierungen von Menschen und unglaublich geistreiche, witzige Dialoge.« (Bettina Fleth, NetGalley) »Eine sehr bunt und sehr geschmackvolle Satire, passend zu der heutigen Zeit.« (Heike Theis, NetGalley) »Ein malerisches Kammerspiel, das so entlarvend, wie unterhaltsam auf die Manierismen unserer Gesellschaft blickt. Wahrscheinlich mein Pageturner des Jahres.« (Rafael Wallner, NetGalley) »Das köstliche, spitzzüngige Kammerspiel um einige arrivierte, gesettelte Mittvierziger erinnert an Yasmina Rezas Theaterstücke und wartet nur darauf, verfilmt zu werden. Derweil kann man sich wahlweise mit einem Eis am Stiel oder einem Crémant an der Lektüre erfreuen.« (Ingeborg Jaiser, NetGalley) »Habe sehr gelacht und hat mich auch zum Nachdenken gebracht. Gut gemacht, Empfehlung!« (Mirjam Huy, NetGalley) »Dieses kleine Buch ist dreierlei: Ein Kunstwerk, denn das Titelbild hat die Autorin gemalt. Eine Playlist, denn wie ein roter Faden ziehen sich Musikvorschläge durch den Roman. Ein Appetitanreger, denn ständig wird über köstliches Essen geredet. Gleichzeitig ist es eine Abrechnung mit den sozialen Medien:« (Mariele Fentker, NetGalley)

Schließen

Ottolenghi, Manufaktum, Ittala, einladender dänischer Esstisch, Open House, effortless, Wiesenblumen, Quiche Lorraine, Cremant, IPhone, Instagrampost. Neue Wohnung, Bananenkisten, unausgepackt. Innenstadt, wohl Wien. Zwei Paare, Weiß, österreichisch, eins mit Kind, eins ohne, ein …

Mehr

Ottolenghi, Manufaktum, Ittala, einladender dänischer Esstisch, Open House, effortless, Wiesenblumen, Quiche Lorraine, Cremant, IPhone, Instagrampost. Neue Wohnung, Bananenkisten, unausgepackt. Innenstadt, wohl Wien. Zwei Paare, Weiß, österreichisch, eins mit Kind, eins ohne, ein Schweizer, Dozent, der immer etwas zu dozieren hat, seine Freundin kommt nicht mit. Schwarze Musik, kultiviert, leise, wie Easy Listening im Hintergrund, dabei hätte sie etwas zu sagen.

Die Zutaten eines sich als progressiv verstehenden Weißen heterosexuellen Akademikertums in der Großstadt in den 40ern enden nicht, ebensowenig wie die prototypisch bemühten Gedanken und Dialoge, die sich mit einem Lächeln lesen, das ertappt stecken bleibt.

»Auf dem Schemel neben den Füßen der Nachbarin lag ein zerfleddertes Buch mit dem polnischen Titel 𝐷𝑦𝑠𝑡𝑖𝑛𝑐𝑘𝑐𝑦𝑗𝑎 von Pierre Bourdieu.« ( | 129) Wer noch nicht an Bourdieu dachte, möge es tun, die Autorin reiht die Codes der 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 aneinander und kontrastiert 𝐷𝑖𝑒 𝑓𝑒𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑈𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠𝑐ℎ𝑖𝑒𝑑𝑒 mit einer 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑟𝑒𝑛. Besagte als slawisch bezeichnete Nachbarin schleicht sich immer wieder in die Szenerie, die Codes beherrscht sie nicht. Nur eine beiläufige Irritation, ebenso wie eine internationale Zufallsbekanntschaft, die ins Selbstbild passt, bis das amerikanische Paar sich besorgt gegen Geflüchtete äußert. Zudem stört eine aufkommende Spannung die postbürgerliche Ruhe, die ihre sexuellen Bedürfnisse in Essen zu sublimieren sucht.

Gut durchkomponiert und aufeinander abgestimmt sind Essen, Getränke, Erinnerungen, Playlist, Kleidung, Interieur, Gedanken, Dialoge, Sound und Szenerie, die Präauer in drei Varianten durchspielt, in denen kleine Details den Abend anders verlaufen lassen. Eine erwartbare Eskalation à la "Der Gott des Gemetzels" von Reza liegt in der Luft, doch verhallt sie mit einer distanzschaffenden pseudosoziologischen Erzählstimme. In der Runde selbst ebbt jede Spannung gefällig ab. »Kochen im falschen Jahrhundert« ist wahrlich kluge Unterhaltung, die eine geschickt dosierte Prise Provokation und Unbehagen enthält.

Weniger

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Ein entspannter Abend mit Freunden. In der neuen Wohnung mit den schicken Holzböden. Der kürzlich erworbene dänische Designertisch muss ja eingeweiht werden. Wie die Gastgeber gehören auch die Gäste zu denen, die es geschafft haben. Ein Paar, das kürzlich Nachwuchs …

Mehr

Ein entspannter Abend mit Freunden. In der neuen Wohnung mit den schicken Holzböden. Der kürzlich erworbene dänische Designertisch muss ja eingeweiht werden. Wie die Gastgeber gehören auch die Gäste zu denen, die es geschafft haben. Ein Paar, das kürzlich Nachwuchs gekommen hat und ein Schweizer, seit kurzem in einer neuen Beziehung. Alle in gesicherten Verhältnissen und solvent mit guten Jobs. Jede/r bemüht, in puncto Selbstinszenierung besonders gut wegzukommen.

Wiesenblumen, stilvoll auf dem Tisch arrangiert, im Hintergrund läuft leise eine unaufdringliche Jazz-Playlist. In der Küche steht die Gastgeberin, die mit der Zubereitung des Essens heillos überfordert ist. Quiche und Sommersalat, das geht immer. So die Theorie, offenbar den Lifestyle-Magazinen entnommen. Die Realität sieht anders aus. Die Gastgeberin überfordert, der Gastgeber keine Hilfe. Kerzenwachs und Glasränder auf dem Tisch, ein Brandfleck im Trockentuch vom Designer. Banale Gesprächsinhalte, reduziert auf Oberflächlichkeiten. Und natürlich darf das Feelgood-Foto für Instagram nicht fehlen.

Präauer ist mit „Kochen im falschen Jahrhundert“ nah am Zeitgeist, beobachtet sehr kritisch und präzise, beschreibt pointiert und ironisch diesen Abend, der in verschiedenen Facetten, die sie auch anbietet, ablaufen könnte. Allen gemeinsam ist die Oberflächlichkeit und Selbstgefälligkeit der Teilnehmer, aber auch die Sprachlosigkeit, die die vordergründig angeregte Kommunikation der Tischgesellschaft beherrscht. Man spricht, ersetzt Inhalt durch Objekte, reiht Floskel an Floskel, hat sich aber nichts zu sagen.

Möchte ich mit diesen Menschen am Tisch sitzen und einen Abend verbringen? Nein. Niemals.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Ein furchtbares Buch. Ich hatte den Eindruck, dass es der Autorin mehr darum ging, sich sprachlich als etwas Besonderes zu präsentieren als eine gute Geschichte zu erzählen. Und ja, sprachlich ist es ungewöhnlich - und gewöhnungsbedürftig, weil z.B. die Personen nie beim …

Mehr

Ein furchtbares Buch. Ich hatte den Eindruck, dass es der Autorin mehr darum ging, sich sprachlich als etwas Besonderes zu präsentieren als eine gute Geschichte zu erzählen. Und ja, sprachlich ist es ungewöhnlich - und gewöhnungsbedürftig, weil z.B. die Personen nie beim Nemen genannt werden (nur Gastgeberin, Ehefrau, Schweizer usw.). Dadurch fand ich es furchtbar anstrengend, es zu lesen, denn es wirkte sehr distanziert und hölzern.

Da ich aber im Vorfeld so viel von diesem Buch gehört habe, habe ich mich durchgequält (und war dankbar, dass es nur so wenige Seiten hat!), war aber bis zum Schluß enttäuscht. Es ist einfach total langweilig und ininteressant. Für mich verschwendete Lesezeit.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Du bist, was du isst

Ihre Vorliebe für das literarische Experimentieren ist auch in dem neuen Roman «Kochen im falschen Jahrhundert» von Teresa Präauer das stilistisch prägende Element. Schon der kryptische Titel deutet das an, denn das ‹Kochen› ist hier …

Mehr

Du bist, was du isst

Ihre Vorliebe für das literarische Experimentieren ist auch in dem neuen Roman «Kochen im falschen Jahrhundert» von Teresa Präauer das stilistisch prägende Element. Schon der kryptische Titel deutet das an, denn das ‹Kochen› ist hier nur Mittel zum erzählerischen Zweck, und das ‹falsche Jahrhundert› weist erkennbar auf einen sozialen Konflikt hin. Im kammerspiel-artigen Setting dieses Romans wird eine Essens-Einladung gleich in drei Anläufen geschildert, womit auch drei mögliche Entwicklungen eines geselligen Abends im gehobenen Mittelstands-Milieu der Stadt Wien vorgezeichnet werden.

Im Mittelpunkt des Abends steht die «Gastgeberin», ein Frau Mitte vierzig, berufstätig und vor zwei Jahren erst in die elegante Wohnung eingezogen. Der «Freund der Gastgeberin», mit dem sie seit zwanzig Jahren zusammen ist, der aber nicht bei ihr wohnt, hilft ihr bei der Vorbereitung der Dinnerparty. Es gibt Quiche Lorraine als Hauptspeise, ein bewusst einfaches Menü für diesen ersten Dinner-Abend, der quasi auch als Einweihungs-Party für ihre Wohnung gedacht ist. Denn sie hat die elegante Wohnung zunächst mit viel Engagement eingerichtet, auch mit Antiquitäten, die sie selbst wieder aufgearbeitet hat. Nach einem Jahr aber ließ ihr Elan merklich nach, es wurde ihr plötzlich alles zuviel mit der stilvollen Einrichterei. Und so stehen auch immer noch Möbelkisten in der Wohnung herum, sie konnte sich nicht aufraffen, das alles mal auszupacken. Pünktlich ‹wie eine Schweizer Uhr› ist der «Schweizer» als erster Gast eingetroffen, ein Universitäts-Professor. Er kommt allein, seine Freundin ist leider verhindert, sie hat unaufschiebbare Arbeiten zu erledigen. Als weiter Gäste sind ein befreundetes Ehepaar eingeladen, und als die Beiden nach dem ‹akademischen Viertel› noch nicht eingetroffen sind, wird mit der ersten Flasche Crémant angestoßen. Die Verspätung beträgt schließlich eine volle Stunde. Das Ehepaar war zwar frühzeitig aufgebrochen von zuhause, hatte aber unterwegs noch einen Aperitif getrunken und auch einen Happen gegessen. Dort hätten sie die Bekanntschaft mit einem netten amerikanischen Touristen-Paar gemacht und sich dann leider total ‹verplaudert.›

Das namenlos bleibende, ebenso sympathische wie versnobte Figuren-Ensemble, zu dem sich uneingeladen später auch noch die «Amerikaner» hinzugesellen, führt im Verlaufe des Abends endlose Gespräche über ‹Gott und die Welt›, wobei im Hintergrund ständig die von der «Gastgeberin» angelegte Spotify-Playlist mit Frauen-Jazz läuft. Immer wieder werden im Roman Interpretin und, kursiv gesetzt, der Songtitel genannt, letzterer oft mit Bezug zum gerade aktuellen Gesprächs-Gegenstand. Zwischen die vielen kurzen Kapitel des Romans sind jeweils, quasi als Überschrift, Lebensmittel, Gewürze oder Getränke eingeschoben. «Romana, Rucola, Eichblattsalat» sind da zum Beispiel untereinander aufgelistet, meist ohne Bezug allerdings zu dem, was gerade auf den Tisch kommt. Die Runde der arrivierten Mittvierziger spricht über längst vergangene Studienjahre, lästert über «Foodporn», debattiert über regionale Küche, Klimawandel, Nachhaltigkeit, Politik, soziale Medien und anderes mehr.

Ohne Zweifel ist dieser Roman von einer subversiven Intention der Autorin geprägt, indem sie ironisch eine Gesellschaft beschreibt, die mittels Kulinarik, mit exquisitem Geschmack auf Distinktion bedacht ist. Geradezu zynisch wird diese snobistische Haltung im Verlaufe des Abends Stück für Stück ad absurdum geführt, zerbröckelt die trügerische Fassade hedonistischer Selbsterhöhung. Der beim Essen und Trinken als sinnstiftend hochstilisierte Geschmack wird in dieser soziologischen Milieustudie kritisch hinterfragt. Stilistisch wird überwiegend in der dritten Person erzählt, wobei in den Rückblenden in die Du-Form gewechselt wird. Es passiert nicht viel in diesem akribisch durchgeplanten Plot, die belanglosen Gespräche der Gäste plätschern ohne Höhepunkte dahin, und damit kommt auch beim Leser schnell eine gepflegte Langeweile auf, wirklich bereichernd ist das alles nämlich nicht!

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Ein gediegenes Buch von Teresa Präauer, die als Autorin schon öfter zu überraschen vermochte.

Roman kann man es nicht nennen. Ob es ein Essay ist, bleibt auch fraglich.

Doch Teresa Präauer scháfft es immer wieder mit wenigen Worten Anklänge zu finden, zum Beispiel …

Mehr

Ein gediegenes Buch von Teresa Präauer, die als Autorin schon öfter zu überraschen vermochte.

Roman kann man es nicht nennen. Ob es ein Essay ist, bleibt auch fraglich.

Doch Teresa Präauer scháfft es immer wieder mit wenigen Worten Anklänge zu finden, zum Beispiel mit dem, Erwähnen zahlreicher Jazz- und RythmBlues-Musiktitel.

Im Vordergrudn stehen aber natürlich das Kochen und diverse Gerichte.

Sprachlich schafft sie entsprechende Bilder.

Doch leider wird man davon so überflutet, das man als Leser orientierungslos durch viel Rezepte taumelt.

Weniger

Antworten 1 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Noch eine Flasche Crémant - Zustandsbeschreibung einer urbanen Generation "Kochen im falschen Jahrhundert" ist ein Kochbuch der anderen Art. Fünf Leute um die 40 verbringen einen nicht enden wollenden Abend gespickt mit allerlei Zutaten, vielen alkoholischen Getränken und …

Mehr

Noch eine Flasche Crémant - Zustandsbeschreibung einer urbanen Generation "Kochen im falschen Jahrhundert" ist ein Kochbuch der anderen Art. Fünf Leute um die 40 verbringen einen nicht enden wollenden Abend gespickt mit allerlei Zutaten, vielen alkoholischen Getränken und schwelgerischen Gedankenausflügen. Man fühlt sich an diesem Sommerabend wie in einer Zeitschleife gefangen. Die fünf befreundeten Protagonisten, deren Namen wir nicht erfahren, sind zwar in der Mitte des Lebens angekommen, haben sich ein gewisses bildungsbürgerliches Niveau erarbeitet, trauern jedoch ihrer Jugend nach und wollen den Moment auskosten. Ausgiebig werden dem Leser kulinarische Spezialitäten untermalt von Jazzmusik aufgetischt. Die Gastgeberin glaubt an die Illusion des perfekten Abend mit guten Bekannten. Doch dieser Wunschtraum gewinnt mit zunehmendem Alkoholkonsum eher an Peinlichkeit. Ein Kammerspiel des guten Geschmacks und vorzügliche Beschreibung einer Generation, die ihre Jugend hinter sich gelassen hat und im weltoffenen Spießertum angekommen ist. Beim Lesen dieser kurzweiligen Erzählung muss man öfters schmunzeln und es läuft einem fast das Wasser im Munde zusammen. Wer eine packende Handlung erwartet, wird enttäuscht werden, jedoch von einer bildhaften Personenbeschreibung belohnt.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Abgefahrenes Zeug

Also wenn nicht Sommer wäre, die Kapitel so kurz und das Buch so dünn, hätte ich dieses Büchlein nicht bis zur letzten Seite gelesen.

Nein, ein Roman ist es nicht, auch kein nettes Familientreffen bei dem gekocht wird. Es ist dieser typische …

Mehr

Abgefahrenes Zeug

Also wenn nicht Sommer wäre, die Kapitel so kurz und das Buch so dünn, hätte ich dieses Büchlein nicht bis zur letzten Seite gelesen.

Nein, ein Roman ist es nicht, auch kein nettes Familientreffen bei dem gekocht wird. Es ist dieser typische österreichische Humor, der die Gastgeber und Gäste beim Essen über Alles und Nichts reden lässt, ja gegen Ende gerät auch noch das Essen in den Hintergrund, sondern Politik.

Dieses Werk ist für Germanisten, die sich hinterher fragen dürfen: „Was will uns die Autorin damit sagen?“ Mich lässt sie ratlos, ich dafür lasse 2 Sterne zurück.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für