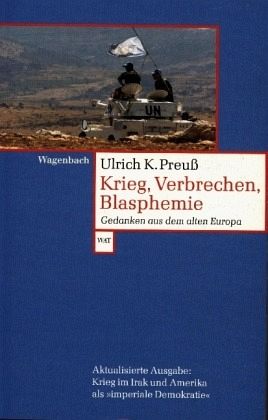

Krieg, Verbrechen, Blasphemie

Gedanken aus dem alten Europa. Krieg im Irak und Amerika als 'imperiale Demokratie'

Versandkostenfrei!

Versandfertig in 2-4 Wochen

11,90 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Wie sind die Folgen des 11. September völkerrechtlich zu bewerten, und was hat der Krieg im Irak damit zu tun? Ist er ein Krieg auf Verdacht oder ein imperialer Gründungskrieg?In diesem seit Erscheinen kontrovers diskutierten Buch beschreibt Ulrich K. Preuß die Schwierigkeiten der Weltgemeinschaft, die neue Dimension von Krieg und Verbrechen zu begreifen und mit ihr umzugehen.Nicht umsonst ächtet die Satzung der Vereinten Nationen den Krieg: man muss kein Pazifist sein, um die "Fortsetzung des politischen Verkehrs mit Einfluss anderer Mittel" zu verabscheuen - dennoch: welche Möglichkeite...

Wie sind die Folgen des 11. September völkerrechtlich zu bewerten, und was hat der Krieg im Irak damit zu tun? Ist er ein Krieg auf Verdacht oder ein imperialer Gründungskrieg?

In diesem seit Erscheinen kontrovers diskutierten Buch beschreibt Ulrich K. Preuß die Schwierigkeiten der Weltgemeinschaft, die neue Dimension von Krieg und Verbrechen zu begreifen und mit ihr umzugehen.

Nicht umsonst ächtet die Satzung der Vereinten Nationen den Krieg: man muss kein Pazifist sein, um die "Fortsetzung des politischen Verkehrs mit Einfluss anderer Mittel" zu verabscheuen - dennoch: welche Möglichkeiten gibt es, auf Ereignisse wie das des 11. September zu reagieren, auf das Machtvakuum in zerfallenen Staaten oder die Bedrohung, die von Terrorregimen ausgeht?

Wie geht man mit einem "Fall Afghanistan", wie mit dem Irak um? Und welche Rolle spielt dabei Amerika, das von der "Achse des Bösen" redet, aber imperiale Interessen verfolgt?

Zur zweiten, jetzt im Taschenbuch erscheinenden Auflage, wurde das Buch um Gedanken zum Krieg im Irak erweitert.

In diesem seit Erscheinen kontrovers diskutierten Buch beschreibt Ulrich K. Preuß die Schwierigkeiten der Weltgemeinschaft, die neue Dimension von Krieg und Verbrechen zu begreifen und mit ihr umzugehen.

Nicht umsonst ächtet die Satzung der Vereinten Nationen den Krieg: man muss kein Pazifist sein, um die "Fortsetzung des politischen Verkehrs mit Einfluss anderer Mittel" zu verabscheuen - dennoch: welche Möglichkeiten gibt es, auf Ereignisse wie das des 11. September zu reagieren, auf das Machtvakuum in zerfallenen Staaten oder die Bedrohung, die von Terrorregimen ausgeht?

Wie geht man mit einem "Fall Afghanistan", wie mit dem Irak um? Und welche Rolle spielt dabei Amerika, das von der "Achse des Bösen" redet, aber imperiale Interessen verfolgt?

Zur zweiten, jetzt im Taschenbuch erscheinenden Auflage, wurde das Buch um Gedanken zum Krieg im Irak erweitert.

Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.