Nicht lieferbar

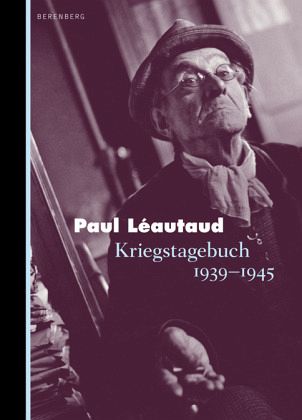

Kriegstagebuch 1939-1945

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Paul Léautaud, ein Kritiker, von dem Walter Benjamin die allerhöchste Meinung hatte, und einer der großartigsten Tagebuchautoren der Weltliteratur, empfand den Krieg und die deutsche Besatzung als eine schändliche Vergewaltigung seiner geliebten französischen Sprache und Kultur. Über seine Landsleute hingegen machte er sich keine Sorgen. Im Gegensatz zur Sprache, die er mit ihnen teilte, waren sie ihm herzlich egal. Dieser von Hanns Grössel herausgegebene Kriegsausschnitt aus dem großen Tagebuch von 1893 bis 1956 hat es folglich in sich: Léautaud betrachtete die Franzosen unter deutsc...

Paul Léautaud, ein Kritiker, von dem Walter Benjamin die allerhöchste Meinung hatte, und einer der großartigsten Tagebuchautoren der Weltliteratur, empfand den Krieg und die deutsche Besatzung als eine schändliche Vergewaltigung seiner geliebten französischen Sprache und Kultur. Über seine Landsleute hingegen machte er sich keine Sorgen. Im Gegensatz zur Sprache, die er mit ihnen teilte, waren sie ihm herzlich egal. Dieser von Hanns Grössel herausgegebene Kriegsausschnitt aus dem großen Tagebuch von 1893 bis 1956 hat es folglich in sich: Léautaud betrachtete die Franzosen unter deutscher Besatzung wie ein böser Kater von der Sorte, mit denen er sich in seinem Haus umgab, wo er mit Tieren von der Straße zusammenlebte. Seine virtuose Misanthropie riss Léautaud zu radikalen Urteilen hin. Aber das macht diese geschliffenen Apercus und Beobachtungen des Pariser Lebens im Krieg umso interessanter.