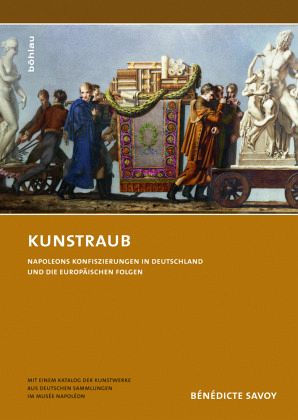

Kunstraub, m. CD-ROM

Napoleons Konfiszierungen in Deutschland und die europäischen Folgen. Mit einem Katalog der Kunstwerke aus deutschen Sammlungen im Musée Napoléon / Tome premier. Préface de Pierre Rosenberg de l'Académie

Übersetzung: Heithoff, Tom

Versandkostenfrei!

Versandfertig in 2-4 Wochen

69,00 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Zwischen 1794 und 1811 beschlagnahmt das zuerst revolutionäre, später kaiserliche Frankreich im Namen der Freiheit und des Fortschritts der Künste viele tausend Kunstwerke und Bücher in den besiegten Ländern Europas. Die Studie beschreibt die Formen und Folgen der französischen Kunsteroberungen in Deutschland und Wien und lässt die Hauptakteure auf beiden Seiten zu Wort kommen. Der Band widmet sich zunächst dem Schicksal der beschlagnahmten Werke in Frankreich und geht dann der Frage nach, inwieweit die Aneignungspolitik des französischen Siegers im deutschsprachigen Raum zur Ausbildu...

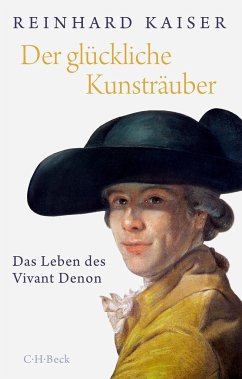

Zwischen 1794 und 1811 beschlagnahmt das zuerst revolutionäre, später kaiserliche Frankreich im Namen der Freiheit und des Fortschritts der Künste viele tausend Kunstwerke und Bücher in den besiegten Ländern Europas. Die Studie beschreibt die Formen und Folgen der französischen Kunsteroberungen in Deutschland und Wien und lässt die Hauptakteure auf beiden Seiten zu Wort kommen. Der Band widmet sich zunächst dem Schicksal der beschlagnahmten Werke in Frankreich und geht dann der Frage nach, inwieweit die Aneignungspolitik des französischen Siegers im deutschsprachigen Raum zur Ausbildung eines Bewusstseins für das eigene Kulturerbe beigetragen hat. Die beiliegende CD-Rom rekonstruiert die spektakuläre Louvre-Ausstellung von 1807-1808, in der über 700 Werke ausgestellt waren, die Dominique-Vivant Denon, "das Auge Napoleons", in Danzig, Berlin, Potsdam, Kassel, Braunschweig, Wien und Schwerin beschlagnahmt hatte.

Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.