Produktdetails

- Verlag: Dietz, Berlin

- Seitenzahl: 287

- Erscheinungstermin: Herbst 2007

- Deutsch

- Abmessung: 200mm

- Gewicht: 340g

- ISBN-13: 9783320021207

- ISBN-10: 3320021206

- Artikelnr.: 22912101

- Herstellerkennzeichnung Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.

Die Linke ist eine junge Partei, über die immer mehr Bücher geschrieben werden

So erfolgreich - und so unvertraut. Die 2007 aus PDS und WASG gegründete Linkspartei ist zwar seit 2005 als Fraktion im Bundestag vertreten und gelangte seither in die Landtage von Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Hessen. Ihr nächstes Ziel ist, im September, Bayern. Die Umfragewerte liegen stabil über dem Wahlergebnis von 2005. Doch war es eine Überraschung, als Wolfgang Böhmer, der CDU-Politiker und Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, sie im Sommer in die Reihe der demokratischen Parteien stellte, die grundsätzlich miteinander koalieren können müssten. Die andere Überraschung lieferte Lothar Bisky, der gemeinsam mit Oskar Lafontaine die Partei führt, als er grundsätzlich Kooperationen zwischen seiner Partei und der CDU nicht für alle Zeiten ausschließen wollte.

Bisky und Lafontaine, dazu noch Gysi - schon hat man die Bundesprominenz der Linkspartei zusammen. Ihr Programm heißt "Programmatische Eckpunkte" und ist Teil der Fusionsvereinbarung. Mit einem Parteiprogramm will sich Die Linke Zeit nehmen. Bis zur Bundestagswahl 2009 wird wohl keins vorliegen. Die PDS im Osten war zwischen dem Ende des SED-Staats und dem Ende der PDS fast eine Volkspartei geworden, im Westen nutzte die WASG die Enttäuschung vieler über die SPD, um aus dem Protest gegen deren Arbeitsmarktpolitik heraus einen eigenen Politikansatz zu formulieren. Seit beide zusammen sind, läuft die Sache viel zu gut, um viel Arbeit oder gar Streit in die Begriffsschärfung zu investieren.

Offensichtlich reizt die neue Partei bislang vor allem Parteigänger dazu, Bücher zu schreiben, und das Lob des Vereins, durch seine eigenen Mitglieder gesungen, ist nun einmal für die Allgemeinheit von begrenztem Interesse. Georg Fülberth hat sein Bändchen, das schon mit der Übernahme der Partei-Typographie auf der Titelseite Flagge zeigt, kurz, schmissig, subjektiv, doch was die beschriebenen Sachverhalte betrifft, meistens korrekt und detailfreudig gehalten. Er wagt sogar eine These. Die zweite neosozialdemokratische Neugründung in einer deutschen kapitalistischen Gesellschaft sei, als sozialdemokratische Partei "eher Talmi". Er glaubt, dass bei der SPD die "Netzwerker" und bei der Linkspartei das "Forum demokratischer Sozialisten" um Stefan Liebich, den ehemaligen Vorsitzenden der Berliner Partei und Fraktion, die kommenden Leute sein werden. In einer "Gesellschaft mit mehr Ungleichheit als zuvor" hätten sowohl die SPD als auch ihre linke Konkurrenz Platz, doch würden sie zusammen schwächer sein als im "Goldenen Zeitalter des Kapitalismus".

Was sich nicht alles zum Vergolden eignet! Die frühe Zeit der PDS aber vergoldet Fülberth nicht. Sie verdanke ihre Existenz der "Staatsklasse der ehemaligen DDR", die ihr die Massenbasis abgab. Den populären Gysi vergoldet der ehemalige Marburger Hochschullehrer auch nicht. Sein Werben um präsentable West-Intellektuelle überzieht er mit Hohn und Spott: Wer vor der "Bild" tanze, werde nie verstehen, dass ein "Mensch von einigem Charakter und Geschmack einfach kein höheres Ziel weiß, als von dieser Gesellschaft ein Leben lang nicht akzeptiert zu werden". Ähnlich nonchalant wie mit der von der PDS herbeigesehnten Akzeptanz hält es Fülberth mit dem Wunsch der Öffentlichkeit, die SED-Nachfolgerin möge ihren Bruch mit dem Stalinismus überzeugend darlegen: "Die PDS hat nachgerade einen Exzess der Entschuldigung entwickelt."

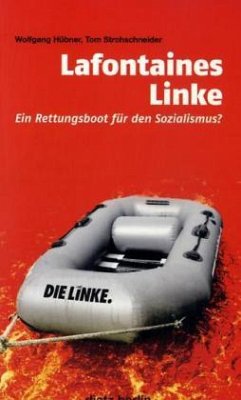

Der neuen Partei richtig an die Wäsche gehen zwei Journalisten der Tageszeitung "Neues Deutschland", und das nicht, weil sie programmatische Einwände hätten, sondern weil sie die Herausbildung von Die Linke aus der Nähe und so kontinuierlich beobachten konnten wie sonst kaum jemand. Ihre Skepsis zeigt sich schon im Titel des schaurig aufgemachten Bandes (beschriftetes Schlauchboot auf rotem Meer): "Lafontaines Linke". Wolfgang Hübner ist stellvertretender Chefredakteur von "ND", Tom Strohschneider ist inzwischen Redakteur der Wochenzeitung "Freitag", hat aber für "ND" die Fusion von PDS und WASG beobachtet. Ihr Kapitel über "Lafontaines Comeback" beginnen sie mit dem Motto: "Das Rampenlicht treibt ja nicht nur das Gute im Menschen hervor, sondern auch Eitelkeiten und Rollenspiele und Selbstüberschätzungen." An einige Irrlichtereien Lafontaines erinnern die Autoren, wofür dankbar sein wird, wer den vollständig kritiklosen Umgang kennt, den seine derzeitige Partei mit ihrem Großen Vorsitzenden übt.

Den gern zitierten Satz einer "Mehrheit diesseits der Union" prägte - darauf weisen Hübner und Strohschneider hin - der SPD-Vorsitzende Willy Brandt 1982 (nach einer hessischen Landtagswahl). Sie weigern sich, eine Prognose darüber abzugeben, ob die neue Partei aus der bloß "demoskopischen" Mehrheit eine tatsächliche zu machen imstande sein wird. Sie erinnern an Güllners Forsa-Befund, wonach die Mehrheit der Deutschen eine Koalition mit der Linkspartei ablehne und "die Person Lafontaine schlechte Sympathienoten" bekomme. Doch sei andererseits er es gewesen, der "viele Zweifel über das Zusammengehen überdeckte".

Wie tief die Zweifel von Hübner und Strohschneider reichen, ob hinter der radikalen Rhetorik und der Rebellenpose der früheren SPD-Verlierertypen, die seit dem Wahlerfolg 2005 in penetranter Siegerlaune durch Land reisen, so etwas wie Substanz zu finden sei, spürt man im Kapitel "Rinks und lechts". Den ewigen Verlierer Ulrich Maurer, den seine Lafontaine-Gefolgschaft ins Karl-Liebknecht-Haus und in den Deutschen Bundestag geführt hat, schildern sie nach Lektüre seines Buchs "Eiszeit" als jemanden, der Kapitalismus "nicht als gesellschaftlichen Zusammenhang", sondern "als Fehlverhalten einer Minderheit, als Charaktertypus" ansehe, "den man nur verjagen müsse, damit sich die wahre Moral durchsetzt".

Bei der Betrachtung Lafontaines solle man nicht stehenbleiben, mahnt der Geschäftsführer der Linkspartei, Dietmar Bartsch, im Band "Die Linke": "Was früher die SED-Herkunft der PDS leistete, soll nun der Hinweis auf die Person Lafontaine erfüllen: Ersatz für eine politische Debatte darüber, was Grundlage eines Mitte-links-Bündnisses sein könnte." Sein Beitrag zu dem Sammelband, der in einer Reihe der parteinahen Rosa-Luxemburg-Stiftung erschien, trägt den programmatischen Titel: "Ein ,Linksbündnis' wächst aus der Gesellschaft, nicht aus machtpolitischen Spielereien." Das müsste Bartsch allerdings in die Partei hineinsagen.

Wie selbstironisch ein westdeutscher Linker sein Bild von Gesellschaft anlegen kann, zeigt Christoph Spehr, der Enzensbergers Gedicht "Über die Schwierigkeiten der Umerziehung" an den Schluss seines Berichts über die Entwicklung der Linkspartei in Bremen stellt: "Statt begeistert hinter der Vorhut herzutrippeln / Sagen sie: jetzt wär' ein Bier gut." Mit Lyrik hat der Beitrag von Rainer Ferchland nichts zu tun. Für ihn allein lohnt es sich, das Buch zur Hand zu nehmen, denn er berichtet über eine eingehende "Mitgliederbefragung im Berliner Stadtbezirk Marzahn-Hellersdorf", einer der Hochburgen der alten PDS also. Parteiverbundenheit heißt bei den Studienobjekten eines jedenfalls nicht: Verbundenheit mit dem Landesverband oder Billigung der Landespolitik. Für die Basis findet Politik vor der Haustür oder "im Bund" statt.

In ihrer Analyse der Berliner Regierungstätigkeit der Linkspartei seit 2001 stellt Cornelia Hildebrandt fest, die Landespolitik habe den Ausschlag dafür gegeben, dass 2006 aus vielen - 69000 - früheren PDS-Wählern Nichtwähler wurden. Eine "partizipative und transparente Kultur der Berliner Linken" soll helfen, Entscheidungen der Regierungspolitik in der Partei bekanntzumachen und zu erörtern. "Erfolge nicht bekannt", antworteten 74 Prozent der Marzahn-Hellersdorfer Parteimitglieder auf die Frage nach den Wahlverlusten. Kurioserweise beziehen sie ihre Informationen in erster Linie aus dem Fernsehen und dann, zu 81 Prozent, aus "Neues Deutschland".

MECHTHILD KÜPPER

Georg Fülberth: "Doch wenn sich die Dinge ändern". Die Linke. Papyrossa Verlag, Köln 2008. 169 S., 12,90 [Euro].

Wolfgang Hübner/Tom Strohschneider: Lafontaines Linke. Ein Rettungsboot für den Sozialismus? Karl Dietz Verlag, Berlin 2007. 287 S., 14,90 [Euro].

Michael Brie/Cornelia Hildebrandt/ Meinhard Meuche-Mäker (Herausgeber): Die Linke. Wohin verändert sie die Republik? Karl Dietz Verlag, Berlin 2007. 319 S., 19,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension

Für einen lohnenswerten Beitrag in einer Welle an Veröffentlichungen über die Linke hält Mechthild Küpper das von Wolfgang Hübner und Tom Strohschneider geschriebene Buch "Lafontaines Linke". Darin gehen die zwei Autoren, die sich zwar selber der Programmatik der Linken zurechnen würden, der Partei "richtig an die Wäsche". Sie schreiben über die Entstehung, erinnern an "einige Irrlichtereien Lafontaines" um einer parteiinternen Kritiklosigkeit etwas entgegen zu halten, weigern sich aber, Prognosen über künftige Erfolge oder Niederlagen zu machen. Am deutlichsten steche die Skepsis hervor, mit der die Autoren die "radikale Rhetorik" und "Rebellenpose der früheren SPD-Verlierertypen" kommentieren. Besonders ist, dass Hübner als stellvertretender Chefredakteur von "Neues Deutschland" und Strohschneider als Redakteur bei "Freitag" und "Neues Deutschland" den Zusammenschluss der Linken aus nächster Nähe und sehr kontinuierlich mitverfolgt und stets kommentiert haben.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH