Auf der Suche nach der besten aller Welten

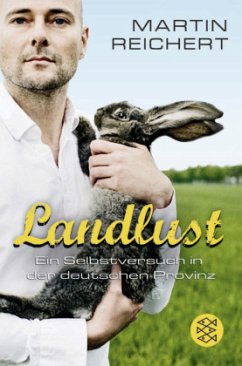

Der überzeugte Großstädter Martin Reichert macht sich auf die Suche nach der besten aller Welten und wundert sich: Die neue Sehnsucht nach Natur und der Kitsch, den viele Städter übers Landleben im Kopf haben, trifft auf die Realität in der deutschen Provinz. Es tobt der »Kampf der Kulturen« zwischen echten, EU-subventionierten Großbauern und Bio-Wochenendfarmern mit Manufactum-Gartengerät. Zwischen den Fronten steht Martin Reichert und geht der Frage nach, warum eigentlich nur noch in der Stadt die echte Natur zu finden ist und wie es um die »unberührte Natur« tatsächlich bestellt ist.

Der überzeugte Großstädter Martin Reichert macht sich auf die Suche nach der besten aller Welten und wundert sich: Die neue Sehnsucht nach Natur und der Kitsch, den viele Städter übers Landleben im Kopf haben, trifft auf die Realität in der deutschen Provinz. Es tobt der »Kampf der Kulturen« zwischen echten, EU-subventionierten Großbauern und Bio-Wochenendfarmern mit Manufactum-Gartengerät. Zwischen den Fronten steht Martin Reichert und geht der Frage nach, warum eigentlich nur noch in der Stadt die echte Natur zu finden ist und wie es um die »unberührte Natur« tatsächlich bestellt ist.

Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension

Verena Mayer muss schon lachen, wenn Martin Reichert über Bollhagen-Keramik sinniert. Allerdings geht ihr Reicherts Pointengier im Lauf der Lektüre doch auch gehörig auf den Nerv. Geht es dem Autor am Ende gar nicht ums Landleben, so mutmaßt sie, sondern um den eigenen coolen Standpunkt? In einem Punkt jedenfalls kann Mayer dem Autor Nachhilfe geben: Die von Reichert angebotene These, dass den Menschen das Leben auf dem Lande ausgerechnet heute erstrebenswert erscheint (Stichwort: Mittelstandsprekariat), lässt sich leicht widerlegen. Mayer sagt nur: Thoreau.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH