Nicht lieferbar

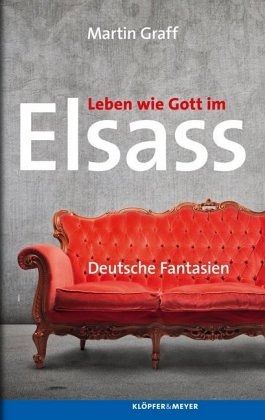

Leben wie Gott im Elsass

Deutsche Fantasien

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Martin Graff porträtiert in seinem Buch "Leben wie Gott im Elsass" liebevollbis bissig-ironisch Deutsche, die "irgendetwas" mit dem Elsass zu tun haben -oder zu tun haben wollen -, die mit dem Elsass "irgendein" Verhältnis haben.Beispielsweise als Tourist, als Wirtschaftsboss, Pfarrerin, Beamter, als Politiker, Künstler, Lehrerin, Köchin, als "Magicologue", Internetfreak, Weinhändler,als Philosoph, als Ärztin, als Rapper - und gar noch als Bundeskanzler. Das macht 48 Annäherungen, Liebeserklärungen, Vorurteile, Zuschreibungen - und macht alles in allem: ein farbiges, so faszinierendes ...

Martin Graff porträtiert in seinem Buch "Leben wie Gott im Elsass" liebevoll

bis bissig-ironisch Deutsche, die "irgendetwas" mit dem Elsass zu tun haben -

oder zu tun haben wollen -, die mit dem Elsass "irgendein" Verhältnis haben.

Beispielsweise als Tourist, als Wirtschaftsboss, Pfarrerin, Beamter, als Politiker, Künstler, Lehrerin, Köchin, als "Magicologue", Internetfreak, Weinhändler,

als Philosoph, als Ärztin, als Rapper - und gar noch als Bundeskanzler. Das macht 48 Annäherungen, Liebeserklärungen, Vorurteile, Zuschreibungen - und macht alles in allem: ein farbiges, so faszinierendes wie widersprüchliches

Kaleidoskop bedenkenswert-merkwürdiger (Fehl-)Einstellungen.

Wie immer in seinen Aufsätzen und Büchern sprengt Martin Graff "in schonungsloser

Freundschaft" die Kopfgrenzen zwischen Deutschen und Franzosen, um vorzuführen, was am Oberrhein "mental" gerade passiert, wie da womöglich ein anderes, ein neues Europa entsteht.

bis bissig-ironisch Deutsche, die "irgendetwas" mit dem Elsass zu tun haben -

oder zu tun haben wollen -, die mit dem Elsass "irgendein" Verhältnis haben.

Beispielsweise als Tourist, als Wirtschaftsboss, Pfarrerin, Beamter, als Politiker, Künstler, Lehrerin, Köchin, als "Magicologue", Internetfreak, Weinhändler,

als Philosoph, als Ärztin, als Rapper - und gar noch als Bundeskanzler. Das macht 48 Annäherungen, Liebeserklärungen, Vorurteile, Zuschreibungen - und macht alles in allem: ein farbiges, so faszinierendes wie widersprüchliches

Kaleidoskop bedenkenswert-merkwürdiger (Fehl-)Einstellungen.

Wie immer in seinen Aufsätzen und Büchern sprengt Martin Graff "in schonungsloser

Freundschaft" die Kopfgrenzen zwischen Deutschen und Franzosen, um vorzuführen, was am Oberrhein "mental" gerade passiert, wie da womöglich ein anderes, ein neues Europa entsteht.