Sind Eltern frei?

Jeder, der Kinder bekommt, weiß, wie sie das gesamte Leben umwälzen, wie, als wäre es der Urknall, alles neu beginnt. Nicht nur die Kinder entdecken die Sinne und die Welt auf eine jeweils andere und stets überraschende Weise, auch die Eltern fangen noch einmal zu leben an. Sie werden an ihre eigene Kindheit erinnert, übernehmen neue Verantwortung, beginnen mit ihren Kindern selbst über alles zu staunen und die Sprache noch einmal zu lernen. Aber sie geben sich auch bis zu einem bestimmten Punkt auf, ihr Leben ist als Ort der Selbstverwirklichung gewissermaßen zu Ende, sie reichen es an die Kinder weiter.

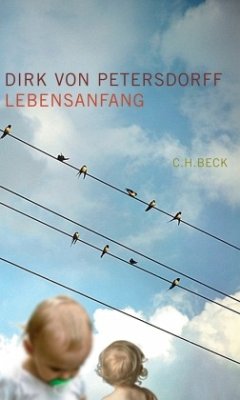

Dirk von Petersdorff, Vater der Zwillinge Max und Luise, beschreibt in seiner autobiographischen Erzählung "Lebensanfang" anschaulich, in seiner dichten, schönen und genauen Sprache, wie sich dieser Prozeß in seinem Leben, dem seiner Frau und der Kinder vollzieht, wobei es ihm gelingt, zwischen den kleinsten Gegenständen der Kinder- und Elternweltund den tiefsten Sinnfragen jene sprachliche und gedankliche Brücke zu schlagen, über die wir alle gehen müssen, wenn wir bei wachen Sinnen sind. "Lebensanfang" ist ein solches Buch der wachen Sinne, bewegend, anschaulich und klug, über die ersten Lebensjahre der Kinder und die neuen Lebensjahre der Eltern, voller lebendiger, komischer, rührender, plastischer Szenen, feiner Überlegungen, Träume, Erinnerungen.

"Lebensanfang" ist ein besonderes Stück Gegenwartsliteratur und noch viel mehr: ein Buch für alle, die mit Kindern leben oder mit ihnen leben wollen.

Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Jeder, der Kinder bekommt, weiß, wie sie das gesamte Leben umwälzen, wie, als wäre es der Urknall, alles neu beginnt. Nicht nur die Kinder entdecken die Sinne und die Welt auf eine jeweils andere und stets überraschende Weise, auch die Eltern fangen noch einmal zu leben an. Sie werden an ihre eigene Kindheit erinnert, übernehmen neue Verantwortung, beginnen mit ihren Kindern selbst über alles zu staunen und die Sprache noch einmal zu lernen. Aber sie geben sich auch bis zu einem bestimmten Punkt auf, ihr Leben ist als Ort der Selbstverwirklichung gewissermaßen zu Ende, sie reichen es an die Kinder weiter.

Dirk von Petersdorff, Vater der Zwillinge Max und Luise, beschreibt in seiner autobiographischen Erzählung "Lebensanfang" anschaulich, in seiner dichten, schönen und genauen Sprache, wie sich dieser Prozeß in seinem Leben, dem seiner Frau und der Kinder vollzieht, wobei es ihm gelingt, zwischen den kleinsten Gegenständen der Kinder- und Elternweltund den tiefsten Sinnfragen jene sprachliche und gedankliche Brücke zu schlagen, über die wir alle gehen müssen, wenn wir bei wachen Sinnen sind. "Lebensanfang" ist ein solches Buch der wachen Sinne, bewegend, anschaulich und klug, über die ersten Lebensjahre der Kinder und die neuen Lebensjahre der Eltern, voller lebendiger, komischer, rührender, plastischer Szenen, feiner Überlegungen, Träume, Erinnerungen.

"Lebensanfang" ist ein besonderes Stück Gegenwartsliteratur und noch viel mehr: ein Buch für alle, die mit Kindern leben oder mit ihnen leben wollen.

Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Fragmente einer Sprache der Windel: Dirk von Petersdorff, Lyriker und Literaturwissenschaftler, unternimmt den riskanten, aber reizvollen Versuch, das Leben mit Kindern in Worte zu fassen.

Es gibt keine Sprache für das Leben mit Kindern - diese düstere These geistert fast ungeprüft durch gegenwärtige Debatten rund um die Familie. Wenn Literatur das Leben spiegelt - wo sind dann die Romane über die Zeit mit den Kleinsten? Das Kabarett hat den Stoff längst für sich entdeckt. Eine erhabene Sprache dagegen will zu Windeln und Brei nicht passen. Nur Peter Handkes "Kindergeschichte", die "das Kind" merkwürdig anonymisiert und dennoch eine zarte Zweisamkeit entwirft, galt lange als Alibitext. Spärlich wurde nachgelegt, zuletzt "Lo und Lu" von Hanns-Josef Ortheil. Eine Sprache zu finden für das Leben mit Kindern - das scheint eine Frage des richtigen Standpunkts, einer Balance aus Nähe und Distanz geschuldet.

Der Lyriker und Germanist Dirk von Petersdorff konnte diesen Schreibakt gleich im Zweikampf trainieren. "Irgendwo lag immer ein Kind herum", meistens eben zwei, denn Max und Luise sind Zwillinge. Heute dürften sie etwa vier Jahre alt sein, damals noch, nach der Geburt, im Krankenhaus, in der Plastikwanne, "zwei Köpfe, die Gesichter zueinander gedreht, mit sehr wenigen Haaren", schlafend dann "eine Mischung aus fest und flüssig" - Wesen wie aus einer anderen Welt. Erste, noch zurückhaltende Notate helfen dem schreibenden Vater hinüber in diese widersprüchliche Künstlichkeit, die das öffentliche Schreiben über den privaten, für Fremde fast zu intimen "Lebensanfang" seiner Kinder naturgemäß mit sich bringt. Denn das bedeutet, sich distanzieren zu müssen, beobachtend und beteiligt zugleich zu sein. Man ahnt etwas von diesem ästhetischen Kampf, von der Schwierigkeit, zu vermitteln zwischen Alltagsbericht und tieferer Deutung. "Ich suchte nach Worten und Vergleichen. Ich hatte so etwas noch nie gesehen."

Am besten funktioniert das, wenn der Autor kommentarlos das Neue beschreibt und die dauernde Erschöpfung dieser ersten Wochen und Monate nicht benennt, sondern sachlich schildert, die Symptome freilegt. "Ich sah Sandra vorbeilaufen. Sie lief durch den Abend, vom Schreibtisch zu den Kartoffeln und zurück. Ich legte mich um halb neun ins Bett." Oder irgendwo mittendrin der Satz: "Wir hatten uns mehrere Wochen nicht übergeben" - so die trockene Dramaturgie dieses Alltags. In den Naheinstellungen dagegen droht er, trotz allem Realismus, nicht nur die Versorgenden, auch die darüber Lesenden bisweilen zu ermatten. "Max schrie. Es stieg aus ihm, floss, sprudelte, ließ kurz nach, kam dann mit vollem Schwall; Schreien wie Sturm, schreiende Luft ..." - das hat einen gewissen Reiz, aber eben nur in Maßen.

Petersdorff probiert verschiedene Blickwinkel aus und setzt sich auch gerne selbst vor die Linse, mit feinem Sinn für komische Szenen. "Fand mich wieder: auf dem Fußboden mit einer Stoffwindel um den Kopf." Seine "wahre Geschichte" - so der wohl wahre Untertitel - will nichts verschönern, aber auch nichts entstellen. Sie erzählt von der Ankunft der Zwillinge wie vom Einschlag eines Meteoriten. Sie ringt um eine Sprache, die einem solchen Einschlag angemessen wäre. Und sie referiert das notwendige Scheitern dabei gleich mit - dass man diesen "Lebensanfang" nicht verstehen kann. "Der helle Himmel bekam Farbe, Luise blinzelte. Ich blieb stehen und hielt mich an ihr fest."

Noch in den ersten rätselhaften Monaten, die zwischen "früher" und "heute" eine Schneise ziehen, liegen auch die Nerven blank, die Sätze wirken gehetzter gesetzt, die Szenen sprechen ganz für sich: der Vater, der auf hart gewordene Breireste einhackt; die Mutter, die, nach dem Verbleib des Kriechtunnels gefragt, trocken zugibt: "zerschnitten". In diesen Alltagsirrsinn, in diesem rasanten Kreislauf des Versorgens, der Geschwisterrivalitäten, des Einschlafenlernens, mischen sich vermehrt lichte Momente, der stille Anblick der Neugeborenen und später die Freude an deren Welterkundungen.

Nun ist Petersdorff auch ein Büchermensch, und so verwebt er diese Anblicke sanft mit einem literarischen Begleitprogramm. Kann er nachts nicht schlafen, wälzt er Tao-Te-King: ",Mach klein dein Eigen und karg deine Süchte.' Was war mein Eigen? Meine Süchte waren Leberwurstbrot und Videotext." Kraftlos lässt er Gedankengut zerschellen, samt Nietzsche, Hegel und wer sonst noch übers Elternsein philosophiert. Und macht es selbst dann einfach nach, nur eben aus dem Urschlamm heraus: erst Hunderte Milchflaschen visualisieren, dann lyrisch enden; tagsüber Ohrenstöpsel gegen den Lärm, dann wie aus heiterem Himmel die Lust am Hintersinn: "Ich möchte zum Wurzelgrund heimkehren und Stille finden."

Dieses prompte Aneinanderreihen von Gegensätzen lässt gleich beide Welten absurd erscheinen, die Alltags- wie die Geisteswelt. Sich hier zu verorten ist in der Tat ein Problem; es zu benennen und tastend zu umkreisen eben die Stärke dieses Textes, der beim Bachmann-Wettbewerb 2006 die Jury spaltete und dann leer ausging, vor allem der "Idylle" wegen, die hier durchscheine, wenn die wundersame Kinder-Sehschule den Blick des Verfassers auf Reh, Mond und Natur erneuere. Kein Wunder, wenn man bedenkt, mit welchen Texten der Dozent Petersdorff, der an der Universität des Saarlandes Literaturwissenschaft lehrt, täglich ringt. Und dass es kaum hilft, auf dem Uniflur den späten Foucault als Lebensratgeber empfohlen zu bekommen. Wie merkwürdig es ist, in zwei Welten zu agieren. Wie schwierig es ist, das in Worte zu fassen. Tatsächlich gerät diese persönliche Erzählung an manchen Stellen etwas aus den Angeln. Das Risiko geht sie ein, und das ist eine genaue Lektüre wert.

ANJA HIRSCH

Dirk von Petersdorff: "Lebensanfang".

Eine wahre Geschichte. C.H. Beck Verlag, München 2007. 170 S., geb., 17,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension

Gemocht hat Rezensent Rolf-Bernhard Essig dieses Buch übers Vatersein des Lyrikers und Literaturwissenschaftlers Dirk von Petersdorf, und er ist ein bisschen überrascht, dass ihn ein Autor mit diesem Thema tatsächlich noch einmal hinterm Ofen hervor locken konnte. Zu den Qualitäten des Buchs zählt Essig den bisweilen fast komischen "Ernst der Darstellung", das "Wagnis des Gefühligen", welches dieses teils essayhaft teils anekdotisch geschriebene Buch bei der schonungslosen und bisweilen selbstironischen Beschreibung der eigenen Erfahrungen eingeht: wie das alte Leben des Autors nach der Geburt seiner Zwillinge "verglüht". Befremden befällt den Rezensenten nur, als er den Schwenk ins vital Konservative registriert, als das ihm das allzu unvermeidbare Einsortieren der von Petersdorf'schen Erfahrungen in den allgemeinen Strom des Lebens durch ihn selbst plötzlich erscheint.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH