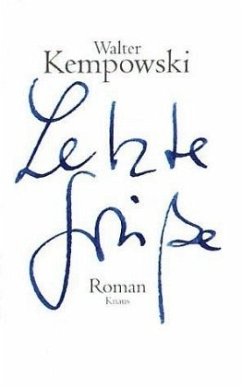

In seinem 75. Lebensjahr legt Walter Kempowski einen neuen Roman vor, seinen zehnten. Die Letzten Grüße sind nur vordergründig die Abschiedsgrüße eines Amerikareisenden an seine Frau. Sie sind auch Grüße an seine Leser - und darüber hinaus das Resümee eines Repräsentanten seiner Generation, die Auseinandersetzung eines Unzeitgemäßen mit den Werten des "Alten Europa" im Angesicht der Neuen Welt.

Die Einladung zu einer Lesereise durch Amerika kommt für den Schriftsteller Alexander Sowtschick im rechten Augenblick. Sein neuer Roman will nicht recht vorwärts gehen. Seine Ehe mit Marianne dümpelt vor sich hin. Die Beleidigungsklage eines Kollegen, den Sowtschick "Dünnbrettbohrer" genannt hat, steht ins Haus. Und auch der bevorstehende 70. Geburtstag löst zwiespältige Gefühle aus.

Also macht sich der distinguierte ältere Herr mit Goldrandbrille auf in die Neue Welt. 37 Stationen sind zu absolvieren, vom aufregenden New York über die frömmelnd-puritanischen Universitäten an der Ostküste bis in den kanadischen Norden. Sowtschick liest vor beflissenen Kulturträgern und gelangweilten Studenten, vor unbefriedigten Archivarinnen und ältlichen Professorengattinnen.

Doch seine Bücher sind weniger präsent, als er erhoffte, und die Vorurteile seiner Gastgeber gegenüber den Deutschen findet er verstörend. Selbst die kleinen erotischen Abenteuer erweisen sich als nicht wirklich erregend. Über allem liegt die Melancholie des Abschieds, gepaart mit der illusionslosen Ironie eines Unzeitgemäßen.

Die junge Generation hat ihn längst überholt. Doch wer dem Ende wirklich näher ist, bleibt offen.

Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Die Einladung zu einer Lesereise durch Amerika kommt für den Schriftsteller Alexander Sowtschick im rechten Augenblick. Sein neuer Roman will nicht recht vorwärts gehen. Seine Ehe mit Marianne dümpelt vor sich hin. Die Beleidigungsklage eines Kollegen, den Sowtschick "Dünnbrettbohrer" genannt hat, steht ins Haus. Und auch der bevorstehende 70. Geburtstag löst zwiespältige Gefühle aus.

Also macht sich der distinguierte ältere Herr mit Goldrandbrille auf in die Neue Welt. 37 Stationen sind zu absolvieren, vom aufregenden New York über die frömmelnd-puritanischen Universitäten an der Ostküste bis in den kanadischen Norden. Sowtschick liest vor beflissenen Kulturträgern und gelangweilten Studenten, vor unbefriedigten Archivarinnen und ältlichen Professorengattinnen.

Doch seine Bücher sind weniger präsent, als er erhoffte, und die Vorurteile seiner Gastgeber gegenüber den Deutschen findet er verstörend. Selbst die kleinen erotischen Abenteuer erweisen sich als nicht wirklich erregend. Über allem liegt die Melancholie des Abschieds, gepaart mit der illusionslosen Ironie eines Unzeitgemäßen.

Die junge Generation hat ihn längst überholt. Doch wer dem Ende wirklich näher ist, bleibt offen.

Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

"Ein erschütternd komischer, zu Herzen gehender Totentanz." SÜDDEUTSCHE ZEITUNG

Einspruch gegen die Geschichte: Walter Kempowski reist in seinem letzten Roman nach Amerika / Von Friedmar Apel

Einen "juvenilen Greis", der seine Kinder "Schitti und Klößchen" nennt und die beste Freundin seiner Ehefrau "Schamlippe", möchte ein taktvoller Leser vielleicht nicht unbedingt näher kennenlernen. Kempowski-Enthusiasten ist er aber schon einschlägig bekannt: Es ist der Schriftsteller Alexander Sowtschick, der gehässige Held des Romans "Hundstage" (1988). Er ähnelt allerdings auch dem selbstironischen Virtuosen des kleinkarierten Ressentiments, als der sich Walter Kempowski in dem Tagebuch "Alkor" (1989) zeigte. So überläßt der Autor seinem Alter ego nun auch den Schwanengesang des Romanciers. "Letzte Grüße" ist vordergründig ein Reiseroman in 36 Stationen, der aus Robert Schumanns "Album für die Jugend" entlehnte Untertitel "Nachklänge aus dem Theater" aber gibt dem Leser einen Hintersinn mit auf den Weg, der sich erst nach und nach offenbart.

Die Handlung spielt im Gegensatz zu "Alkor" kurz vor der Wende. Alexander Sowtschick fühlt sich noch immer nicht recht anerkannt, das Alter weht ihn gelegentlich mit "grauen Tüchern" an, sein neuer Roman kommt nicht von der Stelle, überdies hat er juristische Scherereien, weil er einen Kollegen als "Dünnbrettbohrer" bezeichnet hat. Da ereilt ihn eine Einladung zu den "Deutschen Wochen" in den Vereinigten Staaten, die eigentlich "längst fällig gewesen" war. Das verspricht Ehre, ist aber vermutlich mit Unannehmlichkeiten verbunden. Andererseits: "Gast, immerfort eingeladen zu werden zu Essen und Trinken und zusätzlich pro Lesung noch zweihundertfünfzig Dollar in die Hand gedrückt bekommen? Und: auch sonst alles gratis? Wäre es nicht eine Sünde, ein solches Angebot auszuschlagen?" Aber es ist nicht das Brot allein, als deutscher Schriftsteller hat man schließlich eine Sendung: "das falsche Bild von Deutschland, das die Menschheit vielleicht noch immer im Herzen trägt, zurechtrücken und ins Strahlende wenden". Da möchte er sich natürlich nicht als "typischer Deutscher" präsentieren.

So macht sich Sowtschick, "heiß gebadet und frisch rasiert", wohl ausgerüstet auch mit zwei praktischen Reisetaschen, einer Mehrzweckjacke, einer Prinz-Heinrich-Mütze, einem Gürtel mit Versteck für die Barschaft sowie einem von Frau Marianne besorgten nagelneuen Necessaire, auf die Reise in die Neue Welt. Es fängt gut an: Im Flugzeug wird er seiner Bedeutung entsprechend in die erste Klasse "upgegraded", wo man nicht nur besser ißt und trinkt, sondern auch die Salz- und Pfefferstreuer und weitere Gegenstände mitgehen lassen kann, überhaupt ein Hobby Sowtschicks. Bei der Ankunft in New York wird er aber schon wieder zurückgesetzt, weil er den weißen Strich vor der Warteschlange übertreten hat. Außerdem spricht der Amerikaner seinen Namen "Sautschick" aus. Das Gästezimmer im einladenden Institut ist noch nicht frei, so wird er in ein schäbiges, zudem vergittertes Hotel eingewiesen. Gleichwohl erhobenen Hauptes wirft sich der Mann aus dem norddeutschen Sassenholz ins weltstädtische Getriebe: "in Massen kam ihm Menschheit entgegen", darunter vermutlich zahlreiche "Brieftaschendiebe und Pufftotschläger". Unerschrocken nimmt er zwei Hamburger mit viel Mayonnaise zu sich, die möchte der deutsche Körper aber "nicht annehmen, also öffnete er den Mund und gab sie wieder von sich".

Von Station zu Station kommt es nun nur immer schlimmer, wie oft auch Sowtschick ausrufen mag: "Das fehlte noch!" oder auch "Keine zehn Pferde!", Amerika erweist sich als Parcours von Zumutungen. Die Lesungen fallen aus oder werden lediglich von "abkommandiertem Volk" besucht, niemand scheint eine Zeile von ihm gelesen zu haben. Sämtliche Moderatoren haben statt dessen den Verlagsprospekt zu Rate gezogen, so daß der Schriftsteller sich bei jeder Veranstaltung aufs neue anhören muß, daß seine Werke zwar "von hinreißender Komik", aber auch "hintergründig und doppelbödig" seien. Später wollen sie sich nicht über seine Werke unterhalten, sondern berichten von ihrer Ehekatastrophe oder geben ihm eigene Manuskripte zu lesen. Und, das Schlimmste an Kränkung: Kollege Adolf Schätzing, der feinsinnige Dichter aus der DDR, war immer schon vor ihm da. Für ihn, dem Sowtschick trotz dessen wirrer Ansichten großmütig den Brockes-Preis verschafft hat, scheint man sich sogar zu interessieren.

Wie immer Sowtschick seine Lesung einrichtet, "das Besinnliche ausgeklammert und dem Grotesken Raum gegeben": die Amerikaner verstehen ihn nicht, die älteren hören ihn nicht einmal, weil die Klimaanlagen zu laut sind. Immer gibt es "Plürrkaffee" und oft, wie in Yale, nach der Lesung nichts zu essen, statt dessen Stehempfänge in mit "Indianerverfolgungsszenen dekorierten Räumen", auf denen ihm deutsche Au-pairs "unglaubliche Geschichten von unartigen Kindern erzählen", während ihn die Amerikaner fragen, ob er in der SS war oder wenigstens in der Hitler-Jugend, und ob er etwa auch den Holocaust leugnet. Da würde er sie gern einmal Mores lehren: "Daß man also nicht Bombenteppiche ablädt auf Barockkirchen und hinter den Mädchen herpfeift, sondern die Hände gefälligst aus den Taschen nimmt."

Dabei würde sich Sowtschick den Mädchen auch gern nähern. Jenniffer, die Germanistikstudentin, müßte doch froh sein, einem bedeutenden deutschen Schriftsteller gefällig zu sein. Statt Süßholz zu raspeln, erzählt er ihr aber von Klößchen, dem Ausbau seines Hauses in Sassenholz, von seinen "ziemlich umfangreichen Werken", und daß er sich den Magen verdorben hat. Daraufhin wird ihm wieder übel, und Jenniffer macht natürlich, daß sie wegkommt. Die Erotik geht überhaupt allenfalls "in die Hose", nur einer betagten Archivarin darf er unter die Bluse greifen, wo er jedoch nur "ein einzelnes, sehr langes Haar" ertastet, worauf ihm die mühsam genug erlangte Erhebung vergeht. Immerhin schenkt sie ihm eine Kopie von Goethes Wäscheliste. Alsbald ist Sowtschick in Amerika "von Lebensekel gelähmt, wie es einem Menschen gut ansteht, der seine Zeit nicht gestohlen" hat. Das Kulturprogramm kann da auch nicht entschädigen. Er muß sich "das größte Freilichtmuseum für Kriegsgerät" ansehen. Die Amish sind mürrisch und wollen ihm keine Souvenirs verkaufen. Im Indianerreservat sind die Burschen alle betrunken, trotzdem retten sie ihn, als er sich im Wald verläuft.

In Orlando auch noch Disneyland. Immerhin gibt es da ein Bude, in der man leicht bekleidete junge Nixen mit Bällen abschießt, aber keine, "in der man Negerköpfe mit Torten bewerfen" kann. Haben keinen Humor, die politisch korrekten Amerikaner. Das Allerschlimmste: Im Hotel, in dem man ihn in den lesungsfreien Tagen deponiert hat, muß er selbst bezahlen. Nur wenn er "vor dem TV versackt", kann sich der geplagte Schriftsteller ein wenig entspannen. Seine Lieblingssendung ist "Heckle and Sheckle", eine Zeichentrickserie mit zwei lustigen Raben. "Was du alles erlebst", sagt am Telefon die gute Marianne. Zu Hause steht das Wasser im Keller.

Das Fazit scheint, wie immer ironisch glasiert, zu lauten: Die Amerikaner sind ein blödes Volk. Aber Sowtschicks Stereotypen der kulturellen und politischen wie der sozialen Wahrnehmung haben einen Kipphebel: Sie können jederzeit ins Gegenteil umschlagen. Wenn der schwarze Taxifahrer dem Mann mit der Mehrzweckjacke in New York die vergessene Kamera nachträgt, geraten die weißen Leutchen daheim plötzlich in den Verdacht der Unehrlichkeit. Am scheinbar nebensächlichen Detail beleuchtet Kempowskis Reiseslapstick das deutsch-amerikanische Verhältnis, die merkwürdige Mischung aus Geringschätzung und Bewunderung, in der das Klischee vom kulturlosen Amerikaner jederzeit in die Idealisierung des von keiner Last der Geschichte gedrückten Daseins umschlagen kann. Das Buch ist übrigens Carla Damiano gewidmet, die eine kritische Studie zu Kempowskis "Echolot", der gigantischen Dokumentation zum Verhältnis von Geschichte und individuellem Erleben, vorgelegt hat. Ihr ambivalenter Titel "Montage as Exposure" sagt auch etwas über Kempowskis Schreiben als Belichtung, Aussetzung und Bloßlegung. Schwer zu sagen, ob die Professorin in Michigan sich über den Gruß freuen wird.

Wenn dem Leser irgendwo zwischen Ost- und Westküste die Faxen und das immer hemmungslosere Spiel mit Klischees langsam auf die Nerven gehen, öffnen sich die Augen für die Tiefendimension der scheinbar leichthin geplapperten Geschichte. Sie ist in Reflexen auch eine deutsche Lebensreise durch das schreckliche zwanzigste Jahrhundert. Immer wenn der Held in Mißverständnis, Verärgerung oder Mißgunst auf sein Deutschsein zurückverwiesen wird, vernimmt er die Nachklänge des Krieges, der russischen Gefangenschaft, der unrechtmäßigen Haft in der DDR, der Demütigung und des mühsamen Neuanfangs im Westen und die immer von Herabsetzung bedrohte Erfolgsgeschichte seines Werks und die Sorge ums Brot. Nur wie von fern aber dringen die Sprechchöre der Leipziger Demonstrationen in die Erzählung. Kempowski hat darauf verzichtet, sie im nachhinein zu verstärken. Auch in seinem letzten Roman ist die deutsche Geschichte ein Hintergrundrauschen, aus dem keine Erkenntnis zu beziehen ist. Unversehens wird da deutlich, daß der Slapstick Metapher des Überlebens ist, komisch-heroischer Einspruch gegen die blinde Gewalt des Geschichtlichen. Dagegen treten bei Kempowski die Dinge des Alltags in den Vordergrund. Eine defekte Pumpe oder die Frage, ob ein Laubsauger einem Laubbläser vorzuziehen sei, erscheint wichtiger als die historischen Ereignisse.

Aber in der Physiognomie der Gegenstände, die Kempowski so glänzend zu beschreiben versteht, lauert, wie in jedem guten Slapstick, die Tücke, ja die Katastrophe, sie werden zu Chiffren des beschädigten Lebens. Wenn sein Held einen der "Titanic" nachempfundenen Spielzeugdampfer betrachtet, fragt er, ob der eine Untergangsvorrichtung besitzt, was die Amerikanerin nicht komisch findet. Aus der Beobachtung eines Farbwechsels im Teppich kann sich unversehens die Befürchtung des Schlimmen ergeben. Vielleicht war ja die Knüpferin "an Entkräftigung zugrunde gegangen, als sie an diese Stelle kam, vor Hunger und Erschöpfung über dem halbfertigen Gewirk zusammengesackt, mit wunden Fingern und entzündeten Augen, und dort verröchelt". Daß auch hier der sarkastische Humor nicht zurückgenommen wird, mag einem um die Übel der Welt besorgten Leser bereits etwas zu viel sein, aber es kommt noch ärger: "Man könnte die griechische Bodenvase darauf plazieren, das bot sich an, dann fiele das nicht so auf." Dichter läßt sich die Dialektik von Enthüllen und Verbergen, von Aufdecken und Verschweigen, die Kempowskis Schreibstrategie und zugleich die Struktur der Überlebenstechnik bezeichnet, nicht darstellen.

So liest sich Kempowskis neuer, letzter Roman zwar leicht und flüssig, aber die Gedanken, die den Leser befallen, hindern gelegentlich den zügigen Fortgang. Das Buch ist tatsächlich stellenweise umwerfend komisch, aber vielfach auch schrecklich peinlich. Kaum daß die geschliffene Ironie einmal die Pointe verfehlt, steht plötzlich die Figur eines von Mißgunst und Kränkung zerfressenen alten Oberlehrers vor Augen, mit dem nicht gut Kirschen essen ist. Diese Spannung selbstironisch auszuhalten und zu gestalten ist Kern der Meisterschaft Kempowskis. Den Leser hält er vermutlich für einen Heuchler, der all die schäbigen, vermuckten und kleinkarierten Sachen auch denkt, aber nicht sagt. Der Witz dabei ist, daß auch der Schriftsteller alle seine Sottisen in Amerika nicht gesagt hat, im Gegenteil: Er war "zum Kotzen" höflich und hat eine Lüge nach der anderen erzählt. So kommen Autor und Leser nach dem Muster Baudelaires wieder zusammen: verlogener Leser, meinesgleichen, mein Bruder. Gern würde der Kempowski daher zurufen, was Sowtschick gern hörte: "Lieber Meister, das kann doch noch nicht alles gewesen sein?"

Aber das wird nichts nützen. Mit "Letzte Grüße" tritt der große Erzähler des deutschen Kleinbürgertums komödiantisch vom Amt des Romanciers zurück.

Walter Kempowski: "Letzte Grüße". Nachklänge aus dem Theater. Roman. Albrecht Knaus Verlag, München 2003. 430 S., geb., 22,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension

"Rezensent Friedmar Apel ist begeistert vom neuen Roman des "großen Erzählers des deutschen Kleinbürgertums" Walter Kempowski, den er mit diesem erklärtermaßen letzten Roman komödiantisch vom Amt des Romanciers zurücktreten sieht. Das Buch lese sich leicht und flüssig, seinen Hintersinn entfalte es erst mit der Zeit. Auf den ersten Blick ist diese Amerika-Lesereise in 36 Stationen des alten Kempowski-Alter-Egos, des Schriftstellers Alexander Sowtschik, für den Rezensenten eine Art Reise-Slapstick über das deutsch-amerikanische Verhältnis "zwischen Geringschätzung und Bewunderung". Doch während er Kempowski immer hemmungsloser sein Spiel mit Klischees treiben sieht, öffnen sich Apel langsam die Augen für die Tiefendimensionen dieser "scheinbar leichthin geplapperten Geschichte". In ihren Reflexen kann er "auch eine deutsche Lebensreise durch das schreckliche zwanzigste Jahrhundert" erkennen. Denn immer, wenn der Held des Romans auf sein Deutschsein zurückverwiesen werde, vernehme er die Nachklänge dieses Jahrhunderts. Und unversehens wird dem Rezensenten deutlich, dass der Slapstick eine Überlebensmetapher ist. Auch in diesem Roman ist die deutsche Geschichte das Hintergrundrauschen, aus dem keine Erkenntnis zu gewinnen ist, bekennt der Rezensent in allerhöchster Bewunderung. In der Physiognomie der Gegenstände, die Kempowski so glänzend zu beschreiben verstehe, lauere "die Tücke, ja die Katastrophe".

© Perlentaucher Medien GmbH"

© Perlentaucher Medien GmbH"

"Mit 'Letzte Grüße' tritt der große Erzähler des deutschen Kleinbürgertums komödiantisch vom Amt des Romanciers zurück." FAZ vom 07.10.2003