Der große russische Autor Lew Tolstoj und seine Frau Sofja führten während ihrer fünfzigjährigen Ehe einen ausgedehnten Briefwechsel. Diese Briefe geben Einblicke in das Alltags- und Familienleben der Tolstojs und in die Entstehung von Tolstojs großen Werken wie Krieg und Frieden, Anna Karenina, Die Auferstehung oder Die Kreutzersonate. Vor allem aber sind sie Dokument einer großen und zugleich schwierigen Liebe.Als nach etwa zwei Jahrzehnten Ehe das Familienglück zum Familiendrama wurde und der Schriftsteller sich immer mehr von seiner Familie und seinem bisherigen Leben abwandte, ersetzten die Briefe häufig das Gespräch der Partner. Über Wochen verkehrten Tolstoj und seine Frau nur schriftlich miteinander. Sie trugen in Briefen ihre Auseinandersetzungen aus, fügten einander seelische Verwundungen zu und offenbarten ihr Innerstes, ihren Schmerz und ihre Wut. Und sie beschworen gegenseitig ihre Liebe, rangen um Annäherung. Sie kämpften für ihre Überzeugungen, die nun nicht mehr miteinander zu vereinbaren waren - sie kämpften um ihre Liebe. Der hier erstmals vorgelegte dramatische Ehebriefwechsel zwischen Lew Tolstojs und Sofja Tolstaja ist das bewegende Zeugnis einer großen und zugleich schwierigen Liebe.

Der erste Popstar der Literaturgeschichte: Zu seinem hundertsten Todestag lässt sich Leo Tolstoi in frischen Übersetzungen und Deutungen als großer Schriftsteller der Gegenwart ganz neu erleben.

Von Sabine Berking

Ich kann nicht länger in diesen Verhältnissen des Luxus leben, in denen ich bisher lebte, und tue nun das, was alte Männer in meinen Jahren für gewöhnlich tun: Sie gehen fort aus dem weltlichen Leben, um in Zurückgezogenheit und Stille ihre letzten Tage zu verbringen."

Als Leo N. Graf Tolstoi eilig diese Zeilen in der Nacht des 28. Oktober 1910 an seine in einem Nebenzimmer schlafende Frau schrieb, war er zweiundachtzig Jahre alt. Jahre der Konflikte lagen hinter ihm. Ein Reiseziel existierte nicht. Begleitet wurde er lediglich von seinem Hausarzt. Auf einer nahen Eisenbahnstation löste er Billetts für unterschiedliche Routen. Er wollte gen Süden, inkognito, um den häuslichen Dramen, die vor allem im Streit um die Rechte an seinen Werken zwischen seiner Frau und dem Tolstojaner Tschertkow mündeten, zu entfliehen. Längst hatte er seinen Besitz anderen übertragen, seine Werke sollten dem russischen Volk gehören. In seinen letzten Jahren zitierte er immer wieder die Legende um Alexander I., die besagte, der Zar sei nicht gestorben, sondern habe als Bettelmönch Kusmitsch noch lange und glücklich gelebt. Der einsame Mönchstod, den sich Tolstoi ersehnte, blieb ihm verwehrt.

Wie so oft erreichte Tolstoi auch mit diesem letzten spektakulären Protest nicht das, was er intendierte. Sein Sterben wurde, wie William Nickell packend darstellt, zu einem der ersten spektakulären Medienereignisse des zwanzigsten Jahrhunderts, zur symbolisch aufgeladenen Schicksalsstunde der Russen. Alle waren dem berühmten Autor und spirituellen Führer auf den Fersen: die Familie, die ihn liebte, aber nicht verstand, die Staatsmacht, die ihren Kritiker lange beobachtete, aber anzutasten nicht wagte, die orthodoxe Kirche, die den Exkommunizierten auf seinem Totenbett noch schnell in ihren Schoß zurückzuholen suchte, die ebenso getreuen wie fanatischen Tolstojaner, die sich, obwohl ihr Prophet sich nie als Mitglied ihrer Gruppe sah, als seine geistigen Erben betrachteten, und Ärzte, die jede Regung des greisen Körpers, jede Mahlzeit und jedes Klistier dokumentierten und als Bulletins an die in Massen anreisende Presse weitergaben. Die kleine Bahnstation Astapowo, auf der Tolstoi, von Fieber geplagt, seine Reise in die Einsamkeit hatte unterbrechen müssen, wurde zur Bühne eines weltweit übertragenen shakespeareschen Dramas.

Dieser Tod ist der letzte Federstrich an dem Gesamtkunstwerk Tolstoi, dem Leben eines Welt- und Popstars, wie die Literaturgeschichte kein zweites kennt. Kaum ein anderer Zeitgenosse wurde so oft gezeichnet, fotografiert und mit dem Aufkommen des neuen Mediums gefilmt. Man kann Tolstoi auf Youtube begegnen, wie er mit wallendem Bart, der sich in zwei flockige Wolken teilt, durch den russischen Schnee stapft oder kraftvoll Baumstämme zersägt. Szenen seines Todes, seiner Aufbahrung auf seinem Gut, wo Zehntausende vor dem Sarg defilierten, sowie seiner Grablegung unter jenen Birken, wo er als Kind mit seinem Bruder spielte, sind filmisch erhalten. Online lassen sich T-Shirts, Tassen, Hausschuhe und Mützen mit seinem Konterfei und dem Aufdruck "Tolstoi ist mein Kumpel" erstehen. Er ist ein Held der wachsenden Gemeinschaften der Vegetarier und Veganer, der Pazifisten und Reformpädagogen. Er beeinflusste Gandhi, die Kibbuzbewegung, Martin Luther King aber auch die samtenen Revolutionen von 1989. Als er starb, schrieb Erich Mühsam "Die Menschheit weint" und traf damit zweifelsfrei den Geist der Stunde.

Tolstois hundertster Todestag wurde begleitet von einer Fülle von Ausstellungen, Theaterinszenierungen, Filmen, Neu- und Erstauflagen von Erinnerungen, Biographien, Briefsammlungen und Neuübersetzungen seiner großen Romane nach mehr als fünfzig Jahren. Beim Sichten des Materials stellt sich die Frage, ob die Aufmerksamkeit für den großen Russen allein dem Jubiläum geschuldet ist oder ob uns in einer Welt, die eine neue Dimension der Fragmentierung und Polarisierung erreicht hat, nicht nur der Künstler, sondern auch der lange von vielen belächelte Moralist jenseits seines ungeheuerlichen "Krieg und Friedens" und seiner unsterblichen "Anna Karenina" als ein von alltäglichen Dramen und existentiellen Fragen Getriebener unerwartet neu, nah und in seiner Modernisierungskritik modern erscheint.

Erklärte Vladimir Nabokov seinen Studenten noch, dass Tolstoi der größte russische Prosaautor sei, gerade weil seine "tigerhaft strahlende" Kunst "die Predigt", dieses "Jesus minus Kirche", spielend überwinde, so scheinen Tolstois Bekenntnisse, seine Ansichten über Politik, Familie, Ehe, Besitz, Bildung, Alter und Tod im Zeitalter der Sinnsuche und wachsenden Individualisierung der Religion wieder interessant oder gar en vogue.

Die Tolstoi-Biographien des Slawisten Ulrich Schmid und des Kirchenhistorikers Martin Tamcke stellen vor allem das Leiden am Leben, die Suche nach einer Balance zwischen Einsam- und Gemeinsamkeit und den lebenslangen Kampf um die Frage, wozu leben, wenn doch alles in der Negation des Todes zu enden scheint, in den Mittelpunkt. Schreibend, so Schmid, versuchte Tolstoi sich immer wieder der Sinnentleerung des modernen Lebens zu widersetzen, ein Versuch, der ein ums andere Mal scheitern musste. Für Tamcke, der den gesellschaftlichen und familiärem Zusammenhang ziemlich ausblendet, zielt Tolstois auf die "Diesseitigkeit des Glaubens" gerichteter maximalistischer Lebensentwurf auf "einen Ort außerhalb des Erreichbaren", nicht um den Ort zu verneinen, sondern "um sich nicht abzufinden, um stets im Aufbruch zu sein", selbst im Sterben.

Ein Jahr nach dem Erscheinen seiner "Anna Karenina", deren Freitod noch als mutiger Weg aus einem Leben voller Lügen und falscher Konventionen erscheint, verfasste Tolstoi seine "Beichte", jene Wende in seinem Weltbild, dessen Kern nun ein säkularer, auf der Bergpredigt gründender Glaube an die Nächstenliebe sein sollte. Er wurde zum Verfechter der Gewaltfreiheit, kämpfte gegen die Todesstrafe, spendete seine Einnahmen aus dem Roman "Auferstehung" für die Auswanderung der kriegsdienstverweigernden "Duchoborzen" nach Kanada und unterhielt in Hungerjahren von seiner Frau initiierte Suppenküchen, in denen die ganze Familie mitarbeitete.

Es ist gerade der neue, in Gesellschaftsfragen engagierte Tolstoi und nicht der Künstler, der damals große Popularität erlangte. Er wurde auch äußerlich zum Prototyp moderner Sozialfiguren: der politische Dissident, der Moralist, der am Besitz leidende Philanthrop, der Lebensreformer, der Umwelt- und Tierschützer und auch die an den Konventionen zerbrechende celebrity. Den Feministinnen mag er als Feindbild des halsstarrigen Patriarchen dienen, der paradoxerweise feinfühlig wie kein anderer ins Labyrinth weiblicher Seelen einzudringen vermochte. Sein Leben und das seiner Familie waren öffentlich wie kaum ein anderes, die Rosenkriege der Ehe eingeschlossen.

Die Slawistinnen Ursula Keller und Natalja Sharandak haben sich seit Jahren darum verdient gemacht, die Rolle der Ehefrau im Leben Tolstois neu zu betrachten. Nach einer Biographie und den Erstübersetzungen der beiden Romane der Tolstoi-Gattin, die mehr als hundert Jahre in Schubladen verstaubten, ist jetzt eine Briefsammlung als Illustration der konfliktbeladenen Zweisamkeit erschienen. Zwar sind einige Briefe schon bekannt, doch erst hier entsteht die einzigartige, zuweilen tragikomische, zuweilen dramatische Symphonie einer achtundvierzig Jahre währenden Ehe. Die Rollen, die den Ehefrauen großer Russen zugewiesen werden, sind bis heute begrenzt. Neben der selbstaufopfernden Heldin - Nadeshda Mandelstam, Elena Bonner - bleibt oft nur die der Xanthippe. Wie schwierig das Leben an der Seite eines moralischen Maximalisten war, der immer wieder an den eigenen Maximen scheiterte und dafür nicht selten andere, vor allem seine Ehefrau, verantwortlich machte, wird überdeutlich.

Und auch, wie entbehrungsreich, ja eintönig das Leben der dreizehnfachen Mutter war, das anders als das anderer Ehefrauen ihrer Kreise kaum Zerstreuung, Reisen oder Opernbesuche kannte. Sie kümmerte sich um alles, um den Haushalt, die Kinder, die Gutsverwaltung sowie um die Herausgabe, Korrektur und Übersetzung der Schriften ihres Gatten, auch wenn ihr deren zunehmend frauenfeindliche Tendenz, vor allem in der "Kreutzersonate", wenig behagte. Sie schrieb die unleserlichen Romanentwürfe zigmal bis tief in die Nacht ab. Sie bekam zu wenig Schlaf, sie litt unter den vielen Schwangerschaften und auch darunter, dass Tolstoi von ihr verlangte, dass sie alle Kinder selbst stillte. Vielfach entsteht der Eindruck, dass diese Ehe die Hölle gewesen sein muss. Andererseits zeugen viele Briefe von Zärtlichkeit und Nähe, von dem ständigen Versuch, die anfangs romantische Liebe irgendwie zu bewahren.

In vielerlei Hinsicht dürfte dieses ernüchternde Buch mehr wert sein als sämtliche Ratgeber in Sachen Ehe und Zweisamkeit. Erstaunlich an den Briefen ist ihr Zeugnis von der - meist einseitig weiblichen - Bürde von Elternschaft und Altern. Zuerst geht es um die Krankheiten der Kinder, um den Schlaf, ja, in vielen Briefen wird penibel berichtet, wie gut oder schlecht man geschlafen habe, woran wer erkrankt sei, wie die Kinder lernten, welche Dummheiten sie machen, und dies, obwohl die Eltern meist nur für kurze Zeit getrennt waren. Danach kommen die Krankheiten der Enkel und eben auch der Tod von Eltern, Geschwistern, Kindern und gar Enkeln.

Als Sofja Andrejewna 1906 lebensgefährlich erkrankte, lehnte Tolstoi, wie Schmid dokumentiert, eine Operation ab und meinte, der "feierliche Augenblick ihres Todes" sei nun gekommen. In diesem Punkt konnte sie sich durchsetzen und ihren Mann um neun Jahre überleben.

Immer stärker gerieten, wie auch William Nickell schreibt, die unterschiedlichen Rollen, die Sofja Andrejewna auszufüllen sich verpflichtet fühlte, in Widerspruch: Ehefrau, Verwalterin des umkämpften Tolstoischen Erbes, Angehörige der Oberschicht, Mutter ihrer Kinder, die sich zu den Ideen des Vaters sehr unterschiedlich verhielten, und selbstbewusste und kluge Frau, die sie war und die sich immer mehr im Schatten ihres Ehemanns fühlte, bis dieser sie ganz aus seinem Leben verdrängte.

Pünktlich zum Todestag liegt auch eine Neuübersetzung des Romanepos "Krieg und Frieden" vor. Die erste seit 1956. Barbara Conrad stellte sich dabei einer noch schwierigeren Aufgabe als die Übersetzerin Rosemarie Tietze, die im vergangenen Herbst eine neue "Anna Karenina" vorgelegt hat. Hier, in diesem Kollos der Weltliteratur, überlagern sich die Sprachen Tolstois und seiner Figuren, man durchschreitet gesellschaftliche und historische Räume, Schlachtfelder, Salons, Baracken, philosophische Seminare, historische Vorlesungen, zuweilen respektlos, zuweilen wie ein beschämter Voyeur, zuweilen sitzt man wie mit alten Bekannten am Tisch der damaligen Gesellschaft. Genau dieses Lesegefühl kann diese Neuübersetzung herstellen, denn Barbara Conrad hat dem Autor mehr auf den Mund geschaut, das heißt, sie hat versucht, jenes wieder aufzurauhen, was in den alten Übertragungen Mitte des vorigen Jahrhunderts geglättet, gebügelt, retuschiert worden war.

Überhaupt fällt auf, dass diejenigen Übersetzungen, die zeitlich nah am Leben des Autors liegen, sich heute zuweilen besser lesen als die scheinbar in mehr Sprachkorsette eingezwängten aus den fünfziger Jahren, in denen auch die Übersetzungen der französischen Textteile umständlich am Buchende angehängt wurden. Leo Tolstoi selbst hatte übrigens, wie im Nachwort vermerkt wird, noch zu Lebzeiten eine Version des Romans herausgebracht, in der die fremdsprachigen Passagen, vor allem des Französischen, ins Russische übersetzt waren, wohl um das Buch einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.

Tolstoi gibt es in allen Längen und für alle Lebenslagen. Generationen von Russen haben mit ihm lesen gelernt. Nabokov meinte, man lese Tolstoi, weil man nicht mehr aufhören könne. Dem sei hinzuzufügen: Leo Tolstoi, und allem voran "Krieg und Frieden", kann man eigentlich nur lesen, ohne aufzuhören, und dabei kann man das Lesen buchstäblich neu lernen.

Lew Tolstoi: "Krieg und Frieden". Roman.

Aus dem Russischen von Barbara Conrad-Lütt. Hanser Verlag, München 2010. 2 Bde., 2288 S., geb., 58,- [Euro].

Martin Tamcke: "Tolstois Religion". Eine spirituelle Biographie.

Insel Verlag, Berlin 2010. 154 S., br., 17,90 [Euro].

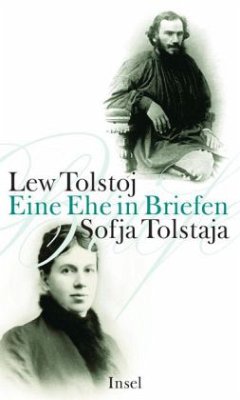

"Lew Tolstoj und Sofja Tolstaja: Eine Ehe in Briefen".

Herausgegeben und übersetzt von Ursula Keller und Natalja Sharandak. Insel Verlag, Berlin 2010. 493 S., geb., 22,90 [Euro].

Lew Tolstoi: "Die Kreutzersonate", Sofja Tolstaja: "Eine Frage der Schuld".

Aus dem Russischen übersetzt von Olha Radetzkaja und Alfred Frank. Manesse Verlag, München u. Zürich 2010. 420 S., geb., 19,95 [Euro].

Alexander Goldenweiser: "Entlasse mich aus deinem Herzen". Tolstois letztes Jahr.

Aus dem Russischen von Alfred Frank. Aufbau Verlag, Berlin 2010. 495 S., geb., 26,95 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension

Lange stand Leo Tolstois Ehefrau Sofja da, wo er sie, misogyn, wie er war, hingestellt hat: tief im dunklen Schatten des Autors und seines Weltruhms. Nach der Veröffentlichung zweier von ihr geschriebener Romane sieht das inzwischen ein klein wenig anders aus. Diese Sammlung der von Sofja Tolstoja geschriebenen Briefe lenkt nun weiteres Licht auf eine außergewöhnliche Frau und die leider nicht so außergewöhnliche Hölle, als die sich die achtundvierzig Jahre währende Ehe mit Leo, je länger sie dauerte, desto mehr ausnehmen sollte, auch in den Briefen. Dabei war Sofja im Kindergebären und Manuskripteabschreiben und vielem mehr, wie man nun auch nachlesen kann, dem Patriarchen durchaus zu Diensten. Rezensentin Sabine Berking findet den Einblick in dieses wenig heroische Leben "ernüchternd", darin aber auch überaus aufschlussreich.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH