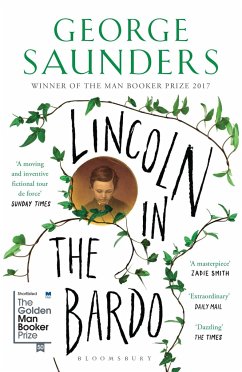

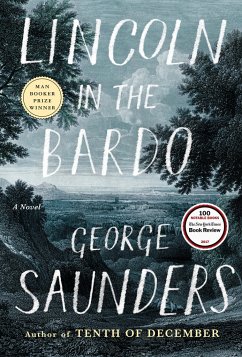

George Saunders

Gebundenes Buch

Lincoln im Bardo

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Während des amerikanischen Bürgerkriegs stirbt Präsident Lincolns geliebter Sohn Willie mit elf Jahren. Laut Zeitungsberichten suchte der trauernde Vater allein das Grabmal auf, um seinen Sohn noch einmal in den Armen zu halten. Bei George Saunders wird daraus eine allumfassende Geschichte über Liebe und Verlust, wie sie origineller, faszinierender und grandioser nicht sein könnte.Im Laufe dieser Nacht, in der Abraham Lincoln von seinem Sohn Abschied nimmt, werden die Gespenster wach, die Geister der Toten auf dem Friedhof, aber auch die der Geschichte und der Literatur, reale wie erfunde...

Während des amerikanischen Bürgerkriegs stirbt Präsident Lincolns geliebter Sohn Willie mit elf Jahren. Laut Zeitungsberichten suchte der trauernde Vater allein das Grabmal auf, um seinen Sohn noch einmal in den Armen zu halten. Bei George Saunders wird daraus eine allumfassende Geschichte über Liebe und Verlust, wie sie origineller, faszinierender und grandioser nicht sein könnte.

Im Laufe dieser Nacht, in der Abraham Lincoln von seinem Sohn Abschied nimmt, werden die Gespenster wach, die Geister der Toten auf dem Friedhof, aber auch die der Geschichte und der Literatur, reale wie erfundene, und mischen sich ein. Denn Willie Lincoln befindet sich im Zwischenreich zwischen Diesseits und Jenseits, in tibetischer Tradition Bardo genannt, und auf dem Friedhof in Georgetown entbrennt ein furioser Streit um die Seele des Jungen, ein vielstimmiger Chor, der in die eine große Frage mündet: Warum lieben wir überhaupt, wenn wir doch wissen, dass alles zu Ende gehen muss?

Im Laufe dieser Nacht, in der Abraham Lincoln von seinem Sohn Abschied nimmt, werden die Gespenster wach, die Geister der Toten auf dem Friedhof, aber auch die der Geschichte und der Literatur, reale wie erfundene, und mischen sich ein. Denn Willie Lincoln befindet sich im Zwischenreich zwischen Diesseits und Jenseits, in tibetischer Tradition Bardo genannt, und auf dem Friedhof in Georgetown entbrennt ein furioser Streit um die Seele des Jungen, ein vielstimmiger Chor, der in die eine große Frage mündet: Warum lieben wir überhaupt, wenn wir doch wissen, dass alles zu Ende gehen muss?

George Saunders wurde 1958 in Amarillo, Texas, geboren, lebt heute mit seiner Frau und zwei Töchtern in Oneonta, New York, und ist Dozent an der Syracuse University. Er hat mehrere Bände mit Kurzgeschichten veröffentlicht, erhielt u.a. 2013 den PEN/Malamud Award und 2014 den Folio Prize. Das Echo auf seinen ersten Roman 'Lincoln im Bardo' war überwältigend: Man Booker Prize 2017, Shortlist für den Golden Man Booker Prize, Premio Gregor von Rezzori 2018, New York Times-Nr.1-Bestseller, SWR-Bestenliste Platz 1 und SPIEGEL-Bestseller.

Produktdetails

- Verlag: Luchterhand Literaturverlag

- Originaltitel: Lincoln in the Bardo

- Deutsche Erstausgabe

- Seitenzahl: 445

- Erscheinungstermin: 14. Mai 2018

- Deutsch

- Abmessung: 221mm x 152mm x 35mm

- Gewicht: 619g

- ISBN-13: 9783630875521

- ISBN-10: 3630875521

- Artikelnr.: 49960575

Herstellerkennzeichnung

Luchterhand Literaturvlg.

Neumarkter Str. 28

81673 München

produktsicherheit@penguinrandomhouse.de

Perlentaucher-Notiz zur WELT-Rezension

Wieland Freund ist überrascht, wie in George Saunders' historischem Roman der Leidenszyklus im Totenreich unversehens zum Fest des Lebens umgebogen wird, noch dazu ganz unkitschig. Tollkühn findet er das. Das Buch erinnert ihn ans Purgatorium, aber auch an die gute alte viktorianische Spukgeschichte, an antike Tragödien und derbe Mysterienspiele. Der Chor der Geister, der die zentrale Erzählstimme ersetzt, versetzt mit zeitgenössischem dokumentarischen Material, hat es Freund angetan, auch wenn außer den Gefühlen im Buch nichts verlässlich ist, wie der Rezensent feststellt.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

»Ein solches Buch wird man so bald nicht wieder lesen.« Andreas Isenschmid / DIE ZEIT

Der Bürgerkrieg tobt und Präsident Lincoln muss sich als Führer des Staates beweisen, als sein Sohn Willie verstirbt. Seine Frau ist gebrochen und auch Lincoln kann den Tod nicht schwer akzeptieren. Auf dem Friedhof will er sich von seinem Sohn alleine verabschieden. Doch was dort um …

Mehr

Der Bürgerkrieg tobt und Präsident Lincoln muss sich als Führer des Staates beweisen, als sein Sohn Willie verstirbt. Seine Frau ist gebrochen und auch Lincoln kann den Tod nicht schwer akzeptieren. Auf dem Friedhof will er sich von seinem Sohn alleine verabschieden. Doch was dort um ich herum tobt, ist ein aberwitziger Zirkus, an die Grenze des Erzählbaren getrieben.

George Saunders‘ Roman „Lincoln im Bardo“ beschreibt eine Geschichte von Abschied, Trauer und Liebe auf so eindringliche Art, dass es völlig gefangen nimmt. Dabei verwirrt der Autor die Leser zunächst vollends, denn seine Form ist keineswegs die klassische Romanform. Kein fester Erzähler leitet uns die Geschichte, niemand der Wahrheit und Vision für uns trennt und uns die Figuren näher bringt. Im Gegenteil, jeder kommt völlig ungefiltert zu Wort, auch die historischen Umstände werden durch kurze Zitate von Zeitzeugen dargestellt, die in ihrer Widersprüchlichkeit vor allem deutlich machen, dass es kaum Klarheit geben kann. Der Friedhof ist eine Art Zwischenreich, in der die Toten sich für Kranke halten, die sich ans Leben klammern, halb lustig, halb tragisch schweben sie über den Friedhof und klammern sich an einen Zustand, der sie nicht glücklich macht, ihnen aber doch Hoffnung zu geben scheint.

Auch wenn es durch Stil zu Beginn etwas schwierig zu lesen ist und man etwas Zeit braucht, um die Handlung zu verstehen und die verschiedenen Figuren kennen zu lernen, hat Saunders einen fesselnden Roman geschrieben, der tragisch und komisch zugleich ist, einen beim Lesen berührt und mitreißt. Sowohl Form als auch Inhalt sind beeindruckend und fügen sich perfekt ineinander, ein meisterhaftes Werk, das mit den Erwartungen der Leser spielt und sie gleichzeitig begeistern kann- ein Buch, das man unbedingt gelesen haben sollte.

Weniger

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Broschiertes Buch

Nicht einfach zu lesen, aber lohnend

Der für seine Kurzgeschichten gerühmte US-amerikanische Schriftsteller George Saunders hat mit «Lincoln im Bardo» erstmals einen Roman vorgelegt. Der Debütroman des in Deutschland weitgehend unbekannten Autors wurde 2017 mit dem …

Mehr

Nicht einfach zu lesen, aber lohnend

Der für seine Kurzgeschichten gerühmte US-amerikanische Schriftsteller George Saunders hat mit «Lincoln im Bardo» erstmals einen Roman vorgelegt. Der Debütroman des in Deutschland weitgehend unbekannten Autors wurde 2017 mit dem britischen Booker-Preis geehrt. Die Jury lobte ihn als «in Form und Stil äußerst originellen Roman, der eine geistreiche, intelligente und zutiefst bewegende Erzählung zutage fördert». Erzählt wird eine auf Zeitungsberichten fußende Begebenheit um den amerikanischen Präsidenten Lincoln, der nach der Grablegung seines kleinen Sohnes in tiefster Nacht noch einmal die Gruft aufsuchte, um ihn ein letztes Mal in den Armen zu halten. Insoweit also ein Roman nach einer wahren Begebenheit. Spätestens mit dem titelgebenden Begriff «Bardo» aber wird deutlich, dass es hier um Überirdisches geht, um einen im tibetanischen Buddhismus beschriebenen Zwischenzustand nach dem Tode und vor dem endgültigen Eingehen ins Jenseits.

Während der Wirren des amerikanischen Bürgerkriegs erleidet Präsident Lincoln einen schlimmen persönlichen Verlust, als im Februar 1862 sein über alles geliebter, elfjähriger Sohn Willie während eines großen Staatsempfangs an Typhus stirbt. Nach dem feierlichen Begräbnis sucht er noch in der gleichen Nacht ganz allein das Grab auf. Aber Willie bekommt nicht nur Besuch von seinem trauenden Vater, auch andere gerade erst Verstorbene leisten ihm dort Gesellschaft. Zwei von ihnen sind sogar überzeugt, dies wäre nur ein temporärer Aufenthaltsort für sie, bald könnten sie wieder ins Leben zurückkehren. Ihre Särge bezeichnen sie als Kranken-Kisten, der Friedhof ist für sie nur der Kranken-Hof. Einer der Beiden ist Roger Bevins III, der ständig in Erinnerungen schwelgt und körperlich nur noch aus Augen, Ohren, Nase und Händen in einer undefinierbaren Fleischmasse besteht. Hans Vollman wurde von einem Balken erschlagen und hat ein riesiges Loch im Kopf. Der junge Mann träumt von nichts anderem, als ein erstes Mal mit einer Frau zu schlafen, sein Penis ist ständig erigiert. Viele der Figuren im Zwischenreich sind dem Leben scheinbar näher als dem Tod, aber sie empfinden intensiver. Alle sind sich ihrer Unvollkommenheit im Leben äußerst schmerzlich bewusst, eine seelische Diskrepanz, die als verspätete Erkenntnis manchmal durchaus komisch wirkt.

Willie wird von Dämonen bedrängt, die ihn endgültig ins Jenseits befördern wollen, böse Mächte locken ihn, Lianen fesseln ihn an seine Gruft, eine an die Plazenta erinnernde Haut überwuchert ihn. Neben solchen, an eine ‹Gothic Novel› erinnernden Schauerelementen handelt es sich hier aber vor allem um einen historischen Roman. Seine vielen Figuren aus allen Gesellschafts-Schichten erzählen in Ich-Form aus ihrem Leben, Soldaten natürlich, diverse enttäuschte Ehefrauen, dieser und jener Reverend, am Suff Gestorbene, Ganoven und andere mehr. Der gefürchtete Eisenzaun trennt diesen Teil des Friedhofs von den Armengräbern «ohne Krankenkiste» ab und vom Massengrab der Sklaven.

Diese Geschichte aus dem Geisterreich zur Zeit des Sessionskrieges wird ähnlich einer antiken Tragödie von einem vielstimmigen Chor aus Toten in 108 kurzen Kapiteln erzählt. Wobei die einzelnen der mehr als hundertfünfzig Stimmen oft nur sequenziell sich ergänzende Worte, Satzteile oder Kurzsätze beisteuern, und zwar in ihrer ureigenen Diktion. Diese munter palavernden Geisterstimmen werden häufig noch ergänzt um historisch verbürgte oder fiktive Zitate aus Briefen, Zeitungsausschnitten, Dokumenten und anderem mehr. Gleichwohl aber ist die Bezeichnung Roman hier ziemlich irreführend, eine derart eigenwillige Erzählweise konterkariert gnadenlos alle gängigen Erwartungen an diese literarische Gattung. Und so unterhält das Buch den Leser als eine mit ironischer Distanz angelegte historische Meditation über das Jenseits, über das nachzudenken man ja erst wirklich beginnt, wenn es gar nicht mehr anders geht. Nicht einfach zu lesen, aber lohnend!

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für