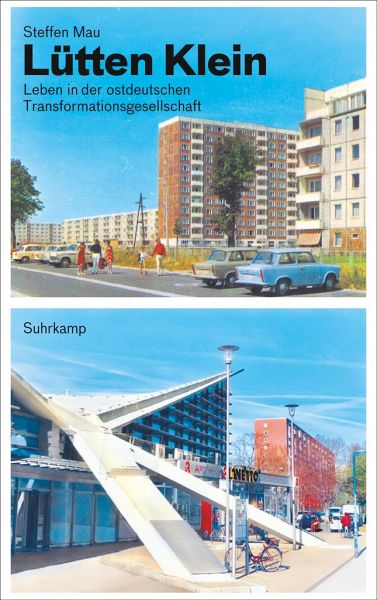

Lütten Klein

Leben in der ostdeutschen Transformationsgesellschaft

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

Statt: 24,00 €**

14,00 €

inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.

**Preis der gebundenen Originalausgabe, Ausstattung einfacher als verglichene Ausgabe.

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Steffen Mau wächst in den siebziger Jahren im Rostocker Neubauviertel Lütten Klein auf. 1989 dient er bei der NVA, nach der Wende studiert er, wird schließlich Professor. 30 Jahre nach dem Mauerfall zieht Mau eine persönliche und sozialwissenschaftliche Bilanz. Er nimmt die gesellschaftlichen Brüche in den Blick, an denen sich Verbitterung und Unmut entzünden. Er spricht mit Weggezogenen und Dagebliebenen, schaut zurück auf das Leben in einem Staat, den es nicht mehr gibt. Wie wurde aus der Stadt, in der er gemeinsam mit Kindern aller Schichten seine Jugend verbrachte, ein Ort sozialer ...

Steffen Mau wächst in den siebziger Jahren im Rostocker Neubauviertel Lütten Klein auf. 1989 dient er bei der NVA, nach der Wende studiert er, wird schließlich Professor. 30 Jahre nach dem Mauerfall zieht Mau eine persönliche und sozialwissenschaftliche Bilanz. Er nimmt die gesellschaftlichen Brüche in den Blick, an denen sich Verbitterung und Unmut entzünden. Er spricht mit Weggezogenen und Dagebliebenen, schaut zurück auf das Leben in einem Staat, den es nicht mehr gibt. Wie wurde aus der Stadt, in der er gemeinsam mit Kindern aller Schichten seine Jugend verbrachte, ein Ort sozialer Spaltung? Was sind die Ursachen für Unzufriedenheit und politische Entfremdung in den neuen Ländern?