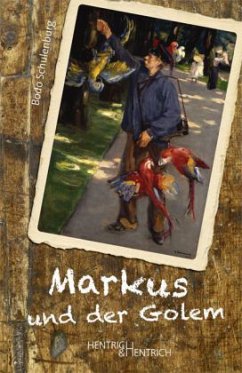

Berlin 1942. Der fünfjährige Markus lebt in einem jüdischen Kinderheim. Sein größter Schatz ist eine Postkarte von Max Liebermanns Der Papageienmann , der in seinen Träumen zu einer Art rettendem Golem wird, mit dessen Hilfe Markus aus seinem trostlosen Alltag und seiner Isolation entflieht. Wie einst Rabbi Löw den legendären Golem mit seiner menschenähnlichen Gestalt und übernatürlichen Kräften zum Leben erweckte, haucht auch Markus dem Papageienmann mit seinen Gedanken Leben ein. Er begleitet Markus in seinen Tagträumen, in denen sich der Alltag im Kinderheim, Traumreisen zum Mond oder an den Müggelsee und Erinnerungen an die Schule und die Deportation der Eltern überlagern.

Mit "Markus und der Golem" hat Bodo Schulenburg 1987 in der DDR eine stille, literarisch anspruchsvolle Holocaust-Erzählung vorgelegt und beschreibt die letzten sieben Tage vor der Deportation der Kinder aus dem Heim. Als historische Vorlage dienen Schulenburg reale Ereignisse in Berlin-Niederschönhausen. Heute erinnert in der Wilhelm-Wolff-Straße eine Gedenktafel an Deutschlands erstes jüdisches Säuglings- und Kleinkinderheim von 1915 bis zur Schließung und Deportation der Kinder 1942. Unter den sechs Millionen Juden, die im Holocaust ermordet wurden, waren etwa eineinhalb Millionen Kinder.

Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Mit "Markus und der Golem" hat Bodo Schulenburg 1987 in der DDR eine stille, literarisch anspruchsvolle Holocaust-Erzählung vorgelegt und beschreibt die letzten sieben Tage vor der Deportation der Kinder aus dem Heim. Als historische Vorlage dienen Schulenburg reale Ereignisse in Berlin-Niederschönhausen. Heute erinnert in der Wilhelm-Wolff-Straße eine Gedenktafel an Deutschlands erstes jüdisches Säuglings- und Kleinkinderheim von 1915 bis zur Schließung und Deportation der Kinder 1942. Unter den sechs Millionen Juden, die im Holocaust ermordet wurden, waren etwa eineinhalb Millionen Kinder.

Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

1987 erschien in der DDR die märchenhafte Erzählung "Markus und der Golem" über die Deportation jüdischer Kinder. Das jetzt neu aufgelegte Buch wendet sich an sehr junge Leser. Aber was davon können sie begreifen?

Niederschönhausen ist eine Berliner Vorstadt mit stillen Straßen, Reihenhäusern und großzügigen Stadtvillen, ein beschaulicher Ort trotz einiger durchaus großstädtischer Magistralen. Am Ende einer der stillen Straßen stehen einige Häuser, in denen heute ein Kinderhospiz untergebracht ist. Doch früher, von 1915 an, war dieser Ort ein jüdisches Säuglings- und Kinderheim, für Waisen und die Kinder sehr armer Leute, das in der Nazizeit auch zum Fluchtpunkt für die Kinder verfolgter Juden wurde. Einige wenige konnten durch Adoption ins sichere Ausland gerettet werden, die anderen blieben bis 1942, immer hochgefährdet und bedrängt. Dann wurde das Heim geräumt und die Kinder wenig später gemeinsam mit ihren Pflegerinnen deportiert. Eine Gedenktafel erinnert seit dem vergangenen Jahr an diese Tragödie und die ermordeten Kinder.

Nach dem Krieg, nun im sowjetischen Teil Berlins gelegen, hatte die Jüdische Gemeinde dort wieder ein Kinder- und Altenheim eingerichtet; es war für viele Überlebende der erste sichere Ort nach der Befreiung. Der Wiederaufbau, heißt es in einem Ausstellungstext der Gedenkstätte Blindenwerkstatt Otto Weidt in Berlin-Mitte, sei mit großen Schwierigkeiten verbunden gewesen. Der wunderbare Bürstenfabrikant Otto Weidt, der so vielen bedrohten Juden geholfen hatte, gehörte zu den ersten Mäzenen des Niederschönhausener Heims nach dem Krieg; amerikanische Hilfsorganisationen und das Schweizer Rote Kreuz versorgten es mit Lebensmitteln. Doch die Vision des Heimleiters und Pädagogen Siegfried Baruch vom sicheren, freien Schutzort für entwurzelte Kinder ließ sich kaum verwirklichen. In der Gedenkstätte ist zu lesen, er sei mit den Kindern 1953 vor den "antisemitischen Tendenzen im Zuge der Stalinisierung der DDR" in den Westen geflohen. Die Ortschronik "Jüdisches in Pankow" (dazu gehört Niederschönhausen) wiederum berichtet nur nebulös, Baruch sei 1953 umgezogen. Was auf letzte Reste verschiedener Perspektiven auf das Verhältnis der DDR zu jüdischer Selbstbestimmung deutet.

Jetzt ist ein Buch über dieses Kinderheim wieder erschienen, keine Dokumentation, sondern eine märchenhafte Erzählung, in die historisch einigermaßen belegte, zuweilen auch ungenaue Fakten zur Judenverfolgung eingewoben sind. "Markus und der Golem", ursprünglich 1987 im DDR-Verlag Junge Welt publiziert, ist nur knapp fünfzig Seiten lang, jedes Kapitel ist neben dem Titel mit einem Datum versehen. Illustriert ist der Text mit Kinderzeichnungen aus dem Konzentrationslager Theresienstadt, die heute im Jüdischen Museum Prag bewahrt werden. Der Schriftsteller Bodo Schulenburg erzählt seine Geschichte über die letzten Tage der Heimkinder vor der Deportation aus der Sicht eines etwa Siebenjährigen für achtjährige Leser. Leise und behutsam breitet Schulenburg anfangs die Traumwelt des kleinen Markus aus, der aus seinem ersten, verlorenen glücklichen Kinderleben nur eine Kunstpostkarte mit dem "Papageienmann" von Max Liebermann gerettet hat. Der Vater hatte sie ihm nach einem Zoobesuch geschenkt. Dieser Papageienmann ist sein "Golem", sein starker Beschützer mit Zauberkraft in den Stunden existentieller Angst und Verzweiflung.

In Rückblenden und als erlebte Gegenwart aber sind immer wieder grausame Erlebnisse der Kinder eingefügt, Fakten in der Fiktion, mit nicht einfühlsamen Männern aus dem brutalen anonymen Kollektiv der "Faschisten", einem grausamen Lehrer, der die Juden in der Mathestunde wegrechnet, indem er sie einsperren lässt, bis alle Kinder rufen: "Gar keine mehr!", und der Markus aus der Schule wirft. Das ist alles geschehen und in guter (und schlechter) Jugendliteratur beschrieben. Auch solche Sätze sind vorstellbar wie der eines kleinen Mädchens kurz vor dem Transport ins KZ: "Meinen Hampelmann nehme ich nicht mit, was nutzt er mir. Ich gehe doch bald tot, und wer spielt dann damit?"

Nur richtet sich die Erzählung und damit auch dieser Satz an noch sehr kleine Kinder, über deren Welterkenntnis und Begriffsvermögen er weit hinausreichen dürfte. Auch in der Beschreibung des letzten Weges der Kinder - den Markus nicht mitgeht, nur beobachtet, weil er versteckt werden konnte auf der Veranda des Kinderheimes - ist Schulenburgs Bemühen um eine "kindgemäße" Sprache für eine mörderische Katastrophe zu spüren - falls es die für unter Zwölfjährige überhaupt gibt! Und wie verarbeitet ein heutiges Kind diese raschen Wechsel vom beschützenden Golem und den schönen Kinderliedern (wie bei Janusz Korczak) zu Markus' Tatsachenmitteilungen? Zum Beispiel diese: "Es geht den Faschisten nicht schnell genug. Sie werfen die Babys einfach in das Dunkel des Wagens."

Es geht nicht um den Zweifel daran, dass es genau so oder doch anders gewesen sein könnte. Es geht um den Zweifel an der Sinnhaftigkeit so früher Unterweisungen. Denn es wird nicht klar, welches Ziel diese Erzählung mit ihrer Mischung aus behutsamer Träumerei und grausam harten Fakten verfolgt. Aufklärung über den Judenmord? Dazu dürfte die Zielgruppe einfach zu jung, zu klein sein.

Es erinnert mich an die zu DDR-Zeiten durchaus häufige Unterweisung in harter, entpersonifizierter Antifaschisten-Moral, die auch bei sehr jungen Kindern vor keinem noch so brutalen Detail zurückschreckte. Eher selten kamen in diesem schwarzpädagogischen Einüben der richtigen Haltung zum Naziterror und der Unhinterfragbarkeit kommunistischen Heldentums die verfolgten Juden vor. Oder, so geschehen meinem kleinen, damals nicht mal sieben Jahre alten Sohn in den achtziger Jahren: Sie wurden ganz genau unterrichtet, wie es jüdischen Kindern in den Gaskammern von Auschwitz erging. Auch damals war man um eine vermeintlich kindgemäße Sprache bemüht, was alles noch viel schlimmer machte. Kinder wie mein Sohn, die nicht begriffen, was Nationalsozialisten sind, aber sich entsetzten wegen der bösen Menschen, die Kinder erstickten unter Duschen, litten lange unter schrecklichen Albträumen. Die Schule, mit Elternempörung darüber konfrontiert, winkte ab. So was lege sich wieder.

Die Psychotherapeutin Annette Simon hat diese fragwürdige Überwältigungspädagogik im Sinne der nachfaschistischen Moral, wie sie es nennt, vor Jahren in einem klugen Essay analysiert ("Versuch, mir und anderen die ostdeutsche Moral zu erklären", 1995) und aufgezeigt, wie dieser abverlangte moralische Rigorismus, zu dem auch gehörte, dass die Erben des Bösen nur im Westen weitermachten, mit der Realität kollidierte. In ihrem Fall führte es zu zivilem Ungehorsam im besten Sinne. In anderen Fällen bestenfalls zu höflichem Desinteresse ohne Empathie - und im schlimmen Fall zu wütender Ungläubigkeit, die sich in rechtsradikalen, auch antisemitischen Ressentiments entlud.

Bodo Schulenburgs Golem-Erzählung folgt dem traditionellen Muster, mit grausamen Wahrheiten zu überwältigen, durchaus auch noch. Seine Intention aber war wohl vor allem, über die aus der öffentlichen Wahrnehmung fast verschwundenen jüdischen Traditionen endlich aufzuklären, genauso wie über die antijüdischen Verordnungen, die keineswegs Allgemeinwissen zu DDR-Zeiten waren. Genauso wenig, wie damals öffentlich über die persönliche Verstrickung von Vätern und Müttern in den NS-Alltag gestritten wurde.

Wiederentdeckt hat Bodo Schulenburgs Erzählung die Kölner Medienwissenschaftlerin Gabriele von Glasenapp, die das Werk in einem Nachwort gleich als einzigartig feiert. Doch es hat seine Tücken, wenn Erwachsene die Kinderperspektive einnehmen, um Unfassbares zu erzählen - allzu gute Absichten misslingen bekanntlich meist. Befremdlich, fast anmaßend wirkt das Lob der Wissenschaftlerin für Schulenburgs "offenen Schluss", der den Lesern "alle Optionen" eröffne, nämlich auch die, dass Markus ja überlebt haben könnte. Und wenn nicht? Auch behauptet sie einen "radikalen kulturpolitischen Wechsel" in der DDR während ihrer späten Jahre, der eine solche Publikation möglich gemacht habe. Das ist zu hochgetönt. Es stimmt, dass damals endlich auch die Schoa im Gedenkkanon eine Rolle zu spielen begann. Dass neue Überzeugungen sich sogleich "manifestierten", ist schwer übertrieben. Die Wissenschaftlerin aus Köln glaubt an die Kraft der Erinnerung von kleinsten Kinderbeinen an, obwohl heute allenfalls noch Urgroßeltern sich ans "Dritte Reich" erinnern könnten - für alle nachfolgenden Generationen kann es nur um Aufklärung und Gedenken gehen. Die Gefahr einer fragwürdigen Typisierung jüdischer Figuren durch Fiktionalisierung des Massenmordes sieht Gabriele von Glasenapp nicht.

In der heutigen Geschichtsdidaktik werden, um über den nationalsozialistischen Rassenwahn aufzuklären, Werke wie diese Erzählung nicht empfohlen. Was nicht heißen soll, dass Jugendliche, zumal wenn sie gute Lehrer haben, nicht etwa so großartige Romane wie Israel Joschua Singers "Familie Karnovski" oder Judith Kerrs "Als Hitler das rosa Kaninchen stahl" und natürlich das "Tagebuch der Anne Frank" läsen. Aber in diese Liga gehört "Markus und der Golem" nicht. Außerdem sind diese Leser wesentlich älter - und damit reflektierter - als die sehr junge Leserschaft, die der Verlag Hentrich & Hentrich für "Markus und der Golem" empfiehlt.

Für Schüler der achten bis zehnten Klassen bieten heute die Gedenkstätten oder Bildungsinstitute wie das Berliner Anne-Frank-Zentrum exzellent aufbereitete biographische Dokumente Überlebender oder aus dem Exil für sinnvolles historisches Lernen an. Gegen die freie Fiktionalisierung, die sich unscharf mit Historischem mischt, diskutiert die Fachwissenschaft seit Jahren an, mit mehr, oft aber minderem Erfolg. Wie im Fall des immer wieder von Wissenschaftlern wegen seiner vielen Klischees und krassen Fehler hart kritisierten, aber bei vielen Lehrern, weil so gut gemeint, sehr beliebten Romans "Damals war es Friedrich" von Hans Peter Richter (das Buch erreichte trotz allem bereits mehr als sechzig Auflagen). In der modernen Geschichtsdidaktik wird es nur noch als Beispiel für die Rezeption der Schoa in den sechziger Jahren empfohlen. Bodo Schulenburgs Kindererzählung könnte in diesem Sinne für die Schoa-Rezeption in der späten DDR stehen.

REGINA MÖNCH

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main