Nicht lieferbar

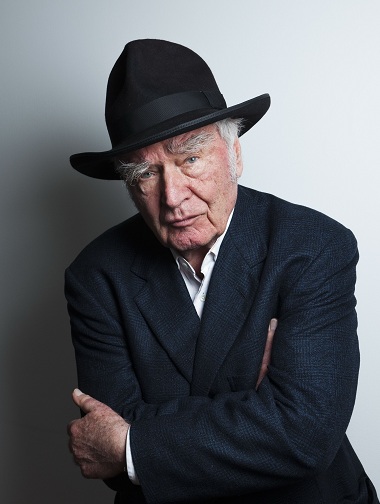

Mein Jenseits

Novelle

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Augustin Feinlein, Chef des Psychiatrischen Landeskrankenhauses Scherblingen, weiß, was Älterwerden bedeutet. Ab dreiundsechzig hat er mit dem Zählen der Geburtstage aufgehört und sein Lebenscredo gefunden: "Glauben heißt lieben." Scherblingen war bis 1803 ein Kloster. Der letzte Abt war ein Vorfahr von Augustin Feinlein. Der hat, als er noch ein junger Arzt war, ein Seminar besucht, um sein Latein zu verbessern. Im Seminar unangefochtene Beste war Eva Maria Gansloser. Die beiden sind dann so gut wie verlobt. Aber Eva Maria heiratet den Grafen Wigolfing, der an der Eiger Nordwand erfriert...

Augustin Feinlein, Chef des Psychiatrischen Landeskrankenhauses Scherblingen, weiß, was Älterwerden bedeutet. Ab dreiundsechzig hat er mit dem Zählen der Geburtstage aufgehört und sein Lebenscredo gefunden: "Glauben heißt lieben." Scherblingen war bis 1803 ein Kloster. Der letzte Abt war ein Vorfahr von Augustin Feinlein. Der hat, als er noch ein junger Arzt war, ein Seminar besucht, um sein Latein zu verbessern. Im Seminar unangefochtene Beste war Eva Maria Gansloser. Die beiden sind dann so gut wie verlobt. Aber Eva Maria heiratet den Grafen Wigolfing, der an der Eiger Nordwand erfriert. Darauf heiratet sie den 18 Jahre jüngeren Dr. Bruderhofer. Das erregende Moment: Dr. Bruderhofer ist Oberarzt unter Augustin Feinlein. Eva Maria schickt gelegentlich Postkarten, die Feinlein sagen sollen, sie könne ihn so wenig vergessen wie er sie. Kann er das glauben? Er glaubt es. "Eine Sekunde Glauben ist mit tausend Stunden Zweifel und Verzweiflung nicht zu hoch bezahlt." So Feinlein. Und:

"Glauben lernt man nur, wenn einem nichts anderes übrig bleibt." Das wird zu Feinleins Daseinsgefühl. Der Vorfahr hat geschrieben, es sei nicht wichtig, ob die Reliquien, an die die Menschen glauben, echt sind. Augustin Feinleins Jenseits entsteht durch Glaubensleistungen. Und vom Vorfahr hat er gelernt: "Wir glauben mehr als wir wissen." Das ist der Kernsatz dieser Lebensgeschichte.

"Glauben lernt man nur, wenn einem nichts anderes übrig bleibt." Das wird zu Feinleins Daseinsgefühl. Der Vorfahr hat geschrieben, es sei nicht wichtig, ob die Reliquien, an die die Menschen glauben, echt sind. Augustin Feinleins Jenseits entsteht durch Glaubensleistungen. Und vom Vorfahr hat er gelernt: "Wir glauben mehr als wir wissen." Das ist der Kernsatz dieser Lebensgeschichte.