In einem Elendsviertel von Lissabon treffen sie aufeinander: eine Jugendgang, die hauptsächlich aus Schwarzen, Farbigen und Osteuropäern besteht, die Polizei, die der kriminellen Jugendlichen nicht mehr Herr wird, die Bewohner des Slums. In seinem neuen Roman fängt Lobo Antunes die sozialen Verwerfungen einer globalisierten Moderne ein und verleiht den Menschen am Rande der Gesellschaft starke, unverwechselbare Stimmen.

Kurz vor der Pensionierung verfasst ein Polizist einen Bericht über die kriminellen Taten einer Jugendgang, die in einem heruntergekommenen Viertel am Rande von Lissabon ihr Unwesen treibt. Zugleich erinnert er sich an seine Kindheit in der Provinz, seine gescheiterte Ehe, seine entfernt lebende Tochter. Allmählich mischen sich andere Stimmen ein, verschiedene Bewohner des Elendsviertels, die unter den polizeilichen Maßnahmen mindestens ebenso leiden wie unter den Jugendlichen, die Tankstellen und Supermärkte brutal überfallen und mit Drogen handeln. Und auch dieMitglieder der Gang selbst kommen zu Wort. Hautnah erleben wir die Wut und die Verzweiflung von Menschen, die im Schatten der Welt existieren, deren Leben von den Konflikten zwischen Mann und Frau, Reich und Arm, Schwarz und Weiß bestimmt ist und die sich dennoch zu behaupten versuchen. Wie unter einem Brennglas fängt Lobo Antunes in seinem neuesten Roman die sozialen Probleme der Moderne ein, zeigt, was Migration, Entfremdung und der Zusammenprall verschiedener Kulturen für den Einzelnen bedeuten und findet eindringliche, poetische Stimmen für die Zukurzgekommenen, die überall durch das Raster fallen, nicht nur in Portugal.

Kurz vor der Pensionierung verfasst ein Polizist einen Bericht über die kriminellen Taten einer Jugendgang, die in einem heruntergekommenen Viertel am Rande von Lissabon ihr Unwesen treibt. Zugleich erinnert er sich an seine Kindheit in der Provinz, seine gescheiterte Ehe, seine entfernt lebende Tochter. Allmählich mischen sich andere Stimmen ein, verschiedene Bewohner des Elendsviertels, die unter den polizeilichen Maßnahmen mindestens ebenso leiden wie unter den Jugendlichen, die Tankstellen und Supermärkte brutal überfallen und mit Drogen handeln. Und auch dieMitglieder der Gang selbst kommen zu Wort. Hautnah erleben wir die Wut und die Verzweiflung von Menschen, die im Schatten der Welt existieren, deren Leben von den Konflikten zwischen Mann und Frau, Reich und Arm, Schwarz und Weiß bestimmt ist und die sich dennoch zu behaupten versuchen. Wie unter einem Brennglas fängt Lobo Antunes in seinem neuesten Roman die sozialen Probleme der Moderne ein, zeigt, was Migration, Entfremdung und der Zusammenprall verschiedener Kulturen für den Einzelnen bedeuten und findet eindringliche, poetische Stimmen für die Zukurzgekommenen, die überall durch das Raster fallen, nicht nur in Portugal.

Lesen als Folter: António Lobo Antunes ergründet in einem beeindruckenden, polyphonen Stimmengewirr das Erbe des portugiesischen Kolonialismus.

Mit seinem ersten literarischen Welterfolg schickte António Lobo Antunes 1979 seine Leser an den "Arsch des Judas" - "Os cus de judas". So nannten portugiesische Wehrpflichtige das ferne Angola, in dem sie, oft fast noch Kinder, Anfang der siebziger Jahre für die greise Diktatur in Lissabon einen ebenso sinn- wie aussichtslosen Kolonialkrieg ausfechten mussten. Unter ihnen der Autor selbst. Als "melancholischer Erbe eines plumpen und siechen Landes, eines Europa voller Furunkel von Palästen und Blasensteinen kranker Kathedralen" verarbeitete er brillant sein eigenes Trauma zu einer schonungslosen Abrechnung. Ein Tabubruch im damaligen Portugal. Und offenkundig auch in Deutschland. Der Roman erschien hierzulande unter dem kurios prüden Titel "Der Judaskuss".

Noch mehr als dreieinhalb Jahrzehnte nach der "Nelkenrevolution" lässt den wohl bedeutendsten lebenden Romancier seines Landes das finstere Erbe des Salazar-Regimes nicht los. Eindrucksvoll präsentiert uns Lobo Antunes in seinem Roman "Mein Name ist Legion", wie die Kolonialkriege noch heute ihre späten Opfer fordern. Der Autor führt uns in ein Universum der Verzweiflung am Rande von Lissabon, erschüttert durch Gewaltakte bewaffneter Gangs. Deren minderjährige Anführer heißen "Hyäne", "Hund" oder "Galan" - sie sind Waisen ohne Heimat, aufgewachsen fern von Afrika und in Europa verbannt in ein Elendsviertel namens "1 de Maio", was allein schon eine bittere Ironie ist. Denn wo Überfälle fast die einzige mögliche Einkommensquelle sind, gibt es am 1. Mai keinen Tag der Arbeit zu feiern.

Alternative zur Kriminalität ist dort allein die Prostitution. Das erfahren wir durch die Figur einer fünfzig Jahre alten Frau, die als einzige Weiße in einem fast durchgehend von "Negern" - dem leitmotivischen, von der Übersetzerin gerade in seiner Verpöntheit bewusst und richtig gewählten zentralen Wort des Buches - bewohnten Viertel ums Überleben kämpft. Von ihrer Familie ausgestoßen, ist sie inzwischen mit dem Komplex behaftet, durch den täglichen Körperkontakt selbst zur "Negerin" geworden zu sein. Hoffnung bietet allein die Heirat mit einem Mann aus den besseren Vierteln. Auf diesem Weg versucht eine weitere Frau, sich aus dem Getto abzusetzen. Ohne Erfolg. Durch ihren Bruder, selbst Gangmitglied, zum Bestehlen ihres greisen Ehemannes gezwungen, wird sie rasch in das Labyrinth des Elendsviertels zurückgezogen und bald von der Polizei verhaftet.

Doch wie ihr Mann klarmacht, als er von der Polizei vernommen wird, ist ihre Sehnsucht nach Normalität von vornherein zum Scheitern verurteilt. Er will ihr nicht aus Liebe zu einem neuen Leben verhelfen, sondern sucht lediglich auf seine greisen Tage eine Krankenschwester und Sexdienerin, die er in seinem Alter unter Frauen der eigenen Gesellschaftsschicht nicht fände. Aber auch wer versucht, ehrlich zu leben, wie ein alternder Weißer in der Mitte des Buches, kann sich Gewalt und Rassismus nicht entziehen. Von der Familie durch seine Heirat mit einer Mulattin geächtet, muss er schließlich erkennen, dass sein eigener Sohn ebenfalls den Gangs angehört. Das Viertel wird von der Polizei geräumt, der Sohn kommt ums Leben.

Keiner ist unverdächtig: Über weite Strecken ist der Roman ein Defilee von Verhören gefasster Verbrecher. Was das Werk dabei aus dem Gros der Romane über Gewalt, Elend und Sex der Großstadtslums heraushebt, ist der unverwechselbare Stil des Autors. An die Stelle einer effekthascherischen Wirklichkeitsabbildung tritt ein Gewirr aus Einzelstimmen, welches das Knüpfen eines traditionellen Handlungsfadens unmöglich macht. Ohne Punkte oder sonst erkennbar abgeschlossene Satzperioden wird in Form von inneren Monologen die Gedankenwelt der Figuren ins erzählerische Licht gerückt; immer wieder durchbrechen Gedankenfetzen und Erinnerungen die Passagen aus Dialogfetzen und Momenteindrücken.

Angelegt ist die Erzählsituation dabei zunächst vermeintlich traditionell: Ein 63 Jahre alter Polizeioffizier verbringt die letzten Tage vor seiner Rente damit, einen mit rassistischen Anmerkungen gespickten Bericht über die Untaten besagter Jugendgangs zu verfassen. Bereits auf den ersten Seiten wird jedoch verständlich, dass diese Urform des Romanerzählens - der "wahrhaftige Bericht" - eine falsche Fährte ist. Bald nämlich schweift der Polizist in Assoziationen ab, die nichts in einem amtlichen Dokument zu suchen haben. Wir erfahren von seinem Nierenleiden, vom komplizierten Verhältnis zu seiner Tochter, werden mit seinen zweifelhaften Gesellschaftsanalysen traktiert. Bis seine Stimme sich immer mehr verfremdet und klar wird, dass der Polizist Gestalt und Geschlecht getauscht hat. Schließlich spricht an seiner Stelle die besagte Prostituierte. In zahlreichen Metamorphosen tauscht der Erzähler immer wieder seine Identität. Der Text wird zu einem Kontinuum, in dem die Einzelfiguren weder durch Namen oder Kapitelüberschriften kenntlich gemacht sind, sondern sich einzig und allein durch den Kontext und für jede Person charakteristische, refrainartig wiederkehrende Leitsätze erschließt. So erweist sich der Text als eine Art polyphones Musikstück, bei dem immer wieder eine andere Solostimme die Führung übernimmt.

Auch wenn eine ähnliche Polyphonie bereits die vorigen Romane des Autors kennzeichnet, nimmt sie in "Mein Name ist Legion" eine Sonderrolle ein. Darauf weist schon der Titel hin, Zitat einer Passage aus dem Lukasevangelium, die dem Roman auch als Vorwort vorangestellt ist. Jesus treibt darin einem Besessenen seinen Dämon aus. Der erwidert Jesus auf die Frage nach seinem Namen den titelgebenden Satz. Die stets sich wandelnde Identität des Erzählers erweist sich als Ausdruck der in ihm hausenden Teufel. Der Akt des Schreibens wird zum Versuch eines Exorzismus.

Ein hehrer Anspruch. Auch für einen Leser, der dies sperrige Erzählen über mehr als vierhundert Seiten durchhalten soll. Weitgehend ohne Orientierungshilfen, wird die Lektüre zu einer Konzentrationsübung, die auch bei größter Anstrengung immer wieder in Attacken der hilflosen Verzweiflung führt. Ein eher schwacher Trost ist, dass dies dem Autor durchaus bewusst ist. Am Schluss kehrt die Erzählsituation wieder in die Ausgangsposition des Protokolls zurück, nun gewandelt in ein Schuldiktat eines der jugendlichen Kriminellen. Darin kündet der Erzähler an, dass die von ihm verursachten Folterqualen und "die dabei auftretenden Redundanzen" in wenigen Minuten ihr Ende gefunden haben werden.

Lesen als Tortur. Der Roman als Strafkolonie. Nicht gerade eine verlockende Perspektive für eine erbauliche Feierabendlektüre, und insofern vermutlich schwer verkäuflich. Wer sich allerdings, bezwungen durch die Virtuosität und musikalische Meisterschaft des Textes, gefügig den Strafen des Folterknechts Lobo Antunes aussetzt, wird am Ende durch den glücklichmachenden Endorphinausschuss belohnt, der Masochisten immer wieder aufs Neue freiwillig unter die Peitsche treibt.

FLORIAN BORCHMEYER

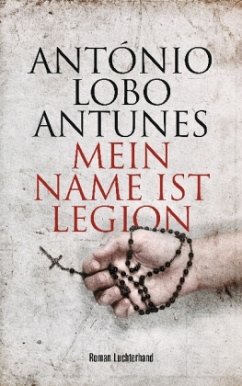

António Lobo Antunes: "Mein Name ist Legion". Roman.

Aus dem Portugiesischen von Maralde Meyer-Minnemann. Luchterhand Literaturverlag, München 2010. 448 S., geb., 24,99 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension

Mit der Wut und dem Mut eines Masochisten stürzt sich Florian Borchmeyer in eine Lektüre, die ihm eher einer Folter zu gleichen scheint als erbaulicher Feierabendbeschäftigung. Dass den Autor das Erbe des Salazar-Regimes nicht loslässt, weiß er schon. Dass Antonio Lobo Antunes derart stilistisch auf die Pauke haut, um seine Geschichte von Gewalt und Rassismus und Prostitution zu erzählen, überrascht ihn dann allerdings doch. Als wollte Antunes das Chaos der Lissaboner Armenviertel in den Text überführen, tritt dem Rezensenten beim Lesen sehr bald ein Reigen kaum unterscheidbarer in inneren Monologen raunender Stimmen entgegen, die allein kontextuell und leitmotivisch als einzelne kenntlich gemacht sind. Für Borchmeyer eine Übung in Konzentration und Ausdauer, die ihn doch immer wieder, wenn auch seltsam glücklich, verzweifeln lässt.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH