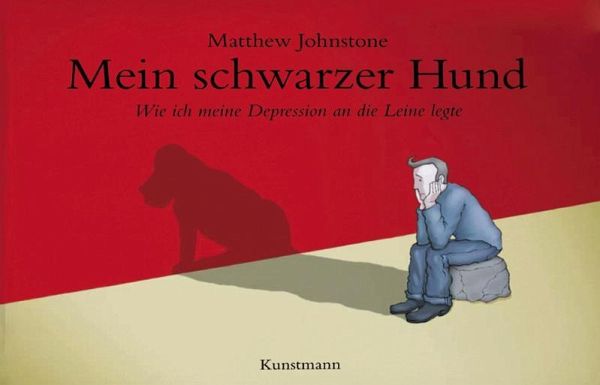

Mein schwarzer Hund

Wie ich meine Depression an die Leine legte

Übersetzung: Lindquist, Thomas

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

18,00 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Ein schwarzer Hund läuft durch dieses Buch, von Seite zu Seite wird er größer, irgendwann ist er riesig, am Ende jedoch sitzt er brav und klein an der Leine: Der schwarze Hund, das ist die Depression, die Matthew Johnstone viele Jahre begleitete. In einer berührenden Bildergeschichte erzählt er davon, wie sie ihn fast umgebracht hätte und wie er es schließlich schaffte, sich Schritt für Schritt wieder von ihr zu befreien. Der schwarze Hund späht um die Ecke. Er legt sich einem auf die Brust und beherrscht die Gedanken. Er sitzt im Kopf und zerfetzt die Erinnerungen. Er lungert daneben...

Ein schwarzer Hund läuft durch dieses Buch, von Seite zu Seite wird er größer, irgendwann ist er riesig, am Ende jedoch sitzt er brav und klein an der Leine: Der schwarze Hund, das ist die Depression, die Matthew Johnstone viele Jahre begleitete. In einer berührenden Bildergeschichte erzählt er davon, wie sie ihn fast umgebracht hätte und wie er es schließlich schaffte, sich Schritt für Schritt wieder von ihr zu befreien. Der schwarze Hund späht um die Ecke. Er legt sich einem auf die Brust und beherrscht die Gedanken. Er sitzt im Kopf und zerfetzt die Erinnerungen. Er lungert daneben, wenn man sich sinnlos betrinkt: Matthew Johnstone findet für den schwer fassbaren Zustand der Depression einfache, zwingende Bilder, die Betroffenen, deren Angehörigen und Freunden helfen können: Sich nicht alleine damit zu fühlen, sich mitteilen zu können, Verständnis zu entwickeln, miteinander darüber ins Gespräch zu kommen - und nie die Hoffnung zu verlieren.