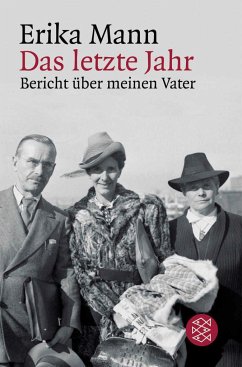

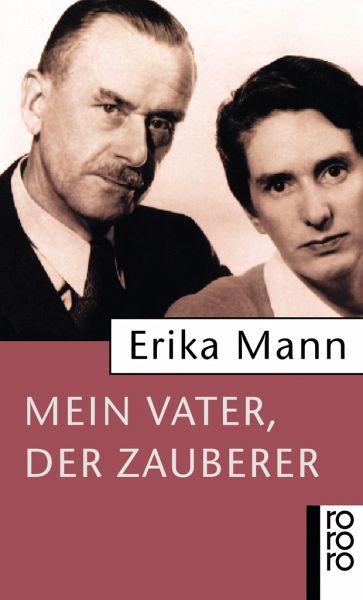

Mein Vater, der Zauberer

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

11,00 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Erika Mann war Thomas Manns Lieblingskind, und sie hat wesentliche Etappen seines Weges begleitet und beeinflußt. Die Geschichte dieser außergewöhnlichen Vater-Tochter-Beziehung wird im vorliegenden Band nachgezeichnet. Alle wichtigen Äußerungen Erika Manns über ihren Vater werden erstmals umfassend dokumentiert und kommentiert. Die zahlreichen Essays und Briefe - vieles davon bisher unveröffentlicht - vermitteln ein höchst subjektives, aufschlussreiches Bild von Thomas Mann - eine Nahaufnahme des Schriftstellers, wie sie nur aus der Sicht einer besonders engen Vertrauten möglich ist.