Die politische und persönliche Autobiographie des europäischen Spitzenpolitikers

Tony Blair fuhr 1997 den größten Wahlsieg der Labour Party in der britischen Geschichte ein und beendete damit eine 18-jährige Regierungszeit der Konservativen. Als Premierminister stand er bald im Ruf eines dynamischen Staatenlenkers, der mit seinem New Labour den Stillstand und Reformstau der Nach-Thatcher-Ära wirkungsvoll beendete. In seinen Memoiren gibt Tony Blair jetzt unverstellt Einblick in sein privates und politisches Leben und Wirken, wobei neben all den Erfolgen auch die Kontroversen und Enttäuschungen (Stichwort: Irak) nicht ausgeblendet werden. Ein Buch, das die Komplexitäten unserer globalisierten Welt und die Herausforderungen an Führungskräfte über das Politische hinaus konkret erfahrbar werden lässt und zudem Orientierung für die Zukunft bietet.

Enthält Hintergrundinformationen aus erster Hand über die internationale Politik der letzten anderthalb Jahrzehnte.

Tony Blair fuhr 1997 den größten Wahlsieg der Labour Party in der britischen Geschichte ein und beendete damit eine 18-jährige Regierungszeit der Konservativen. Als Premierminister stand er bald im Ruf eines dynamischen Staatenlenkers, der mit seinem New Labour den Stillstand und Reformstau der Nach-Thatcher-Ära wirkungsvoll beendete. In seinen Memoiren gibt Tony Blair jetzt unverstellt Einblick in sein privates und politisches Leben und Wirken, wobei neben all den Erfolgen auch die Kontroversen und Enttäuschungen (Stichwort: Irak) nicht ausgeblendet werden. Ein Buch, das die Komplexitäten unserer globalisierten Welt und die Herausforderungen an Führungskräfte über das Politische hinaus konkret erfahrbar werden lässt und zudem Orientierung für die Zukunft bietet.

Enthält Hintergrundinformationen aus erster Hand über die internationale Politik der letzten anderthalb Jahrzehnte.

Die Memoiren Tony Blairs bieten für (fast) jeden etwas

Es ist auf mehr als siebenhundert Buchseiten nicht schwer, die Neugierde, den Wissensdurst und das Unterhaltungsbedürfnis aller Arten von Lesern gelegentlich anzusprechen. Und trotzdem: Dass der einstige britische Premierminister Tony Blair, der Reformmarschall der britischen "New Labour"-Ära all diese möglichen Interessen an seinen Memoiren zufriedenzustellen versucht, verdient Beachtung. Natürlich erzählt auch Blair in seiner Autobiographie die Geschichte seines Erfolges, nicht den Weg seines Scheiterns. Aber in seinem Fall verlangt das doch ein höheres Maß an mutiger Rechtfertigung, als es viele andere Politiker aufbringen müssen. Blair bleibt bei der Entscheidung, dass es richtig gewesen sei, britische Truppen im Frühjahr 2003 in den Irakkrieg zu führen - er verlässt in seiner Begründung die tagespolitischen Beweggründe und Entscheidungszwänge und wird grundsätzlich, also moralisch.

Für Blair gab letztlich die Unmenschlichkeit des irakischen Regimes den Ausschlag zum Handeln - er wagte ein Urteil anhand der Kategorien von gut und böse. Und ebenso sehr, wie ihn dies in Gegnerschaft zu Saddam Hussein brachte, stellte es ihn an die Seite des damaligen amerikanischen Präsidenten George W. Bush: Blair schreibt, dass bei aller Kritik an Details (Todesstrafe oder Waffengesetzen) an der grundsätzlichen Güte der Vereinigten Staaten doch niemals gezweifelt werden könne, sie seien eben der Leuchtturm der Freiheit! Daher habe es doch auch nie in Frage stehen können, dass in jenem entscheidenden Moment, in dem Krieg als letzte Sanktion gegen Saddam übrig blieb, "Großbritannien an der Seite der Vereinigten Staaten sein" würde.

Neben der Selbstbezichtigung des Moralisten enthalten die Memoiren auch allerhand Entblößungen des Politikers Blair, etwa, wie er mit dem ewig querschießenden Rivalen Gordon Brown umging: Bei einem europäischen Gipfeltreffen im Sommer 2005, auf dem der EU-Etat für die nächsten sieben Jahre ausgehandelt wurde, führte Blair in Brüssel den Ratsvorsitz. Der Schatzkanzler Brown saß in London und versuchte telefonisch immer wieder, auf Blair Einfluss zu nehmen: Er solle den Franzosen die Agrarsubventionen wegnehmen, drastischer, als es später von Blair (und der deutschen Kanzlerin Merkel) im EU-Kompromiss vereinbart wurde. Mehrfach, schreibt Blair, sei der Mitarbeiter Browns nachts in Brüssel während der turbulenten Verhandlungen zu ihm gekommen und habe gemeldet, Brown wünsche ihn dringend am Telefon zu sprechen. "Ich rufe ihn gleich zurück", habe er dem Boten geantwortet. "Ganz bestimmt?", habe sich der Mitarbeiter erkundigt. "Nein", habe er ihm entgegnet.

Dann gibt es noch die Anekdoten, die sich im Begegnungskalender jedes bedeutenden Politikers ansammeln; sie sind in Blairs Erinnerungen auf die Pointe geschrieben. Die Begegnungen mit den Mitgliedern des königlichen Hauses zählen dazu; etwa mit Prinzessin Anne, der Blairs Gattin Cherie gleich mit dem Angebot um den Hals fiel, die Prinzessin möge sie doch beim Vornamen nennen - worauf Anne zurückgab, sie ziehe "Mrs Blair" vor. Oder ein Aufenthalt beim italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi, bei dessen Schilderung Blair womöglich mehr Klischees hervorruft, als er selbst beabsichtigt: Es sei damals um die Bewerbung Londons als Austragungsort der Olympischen Spiele gegangen. "Ist wichtig für euch?", habe Berlusconi gefragt. "Sehr wichtig", habe er geantwortet, erzählt Blair. "Du bist mein Freund", habe Berlusconi dann gesagt, "ich will sehen, was ich tun kann."

In Großbritannien werden Blairs Memoiren erstens als Abrechnung mit seinem Nachfolger Gordon Brown verstanden, der, so der Vorwurf, das Konzept von "New Labour" zugunsten eines orthodoxen Etatismus aufgab und damit in Blairs Augen folgerichtig scheitern musste. Zweitens gilt das Interesse jenen Stellen, die für den aktuellen Wettbewerb um die Labour-Parteiführung von Bedeutung sind: Lässt sich wirklich eine Unterstützung David Milibands aus dem Band herauslesen?

Für die Leser, deren Interesse nicht von britischer Innenpolitik gelenkt wird, bietet Blairs letztes Kapitel, das Postskriptum, trotzdem genügend Anregung. Da stellt er ein europäisches Arbeitsprogramm auf, das die Konsequenz aus der globalen Finanzkrise zieht: koordinierter Abbau der Staatsdefizite, Sozialreformen, die zu bezahlbaren Sozialsystemen führen, Abstimmung in der Steuerpolitik der Mitgliedsländer und eine wirksame gemeinsame Verteidigungspolitik. Es sind verspätete Bewerbungsversprechen eines nicht zum Zuge gekommenen EU-Ratspräsidenten Blair, gewiss, aber doch zugleich auch aktuelle und gerechtfertigte Forderungen eines wehmütigen Abgeheuerten an jene, die nach ihm am Ruder stehen.

JOHANNES LEITHÄUSER.

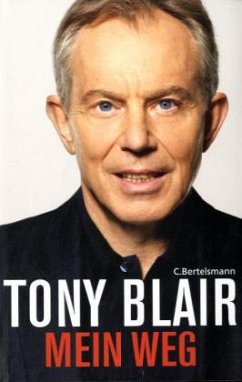

Tony Blair: Mein Weg, Verlag C. Bertelsmann, 800 Seiten, 29.99 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension

Du meine Güte, so ein Schmock, scheint Franziska Augstein zu sagen. Warum eigentlich? Schließlich kann die Rezensentin aus Tony Blairs Memoiren doch eine Menge lernen - vor allem über Tony Blair. So erfährt sie, dass Blair gern lange auf dem Klo hockt, Bush für einen klugen Mann hält, grundehrlich ist und zum Führer berufen und einen Sch... gibt auf die armen Milieus. Gut, das wussten wir schon. Aber wussten wir auch, dass Blair sich eigentlich als Religionsführer sieht, weniger als Politiker? Augstein jedenfalls ist ehrlich überrascht. Und fragt sich jetzt nägelkauend, wieso um alles in der Welt er das nicht schon früher erkannt hat.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH