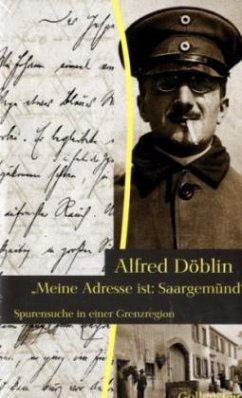

Das Lesebuch versammelt Briefe und Texte Döblins, die mit der Gegend an Saar und Blies zu tun haben: aus der Zeit als Militärarzt in Saargemünd und Hagenau (1915-1918), seine (weitgehend unveröffentlichte) Korrespondenz mit dem befreundeten Schriftsteller Anton Betzner (1946-1953), seine Erzählung "Das Gespenst vom Ritthof" und seine Saarbrücker Europa-Rede von 1952. Zeitgenössische Abbildungen der Orte seines Wirkens ergänzen den Band.

Im Jahr 1926 hatte "Die Literarische Welt" junge, unbekannte Autoren eingeladen, Manuskripte für einen Wettbewerb einzusenden. Die Juroren waren von Rang: Bert Brecht begutachtete die Lyrik, Herbert Ihering dramatische Entwürfe und Alfred Döblin die Prosa. Döblin stellte dem Nachwuchs kein gutes Zeugnis aus: "Diese Jugend ist mir zu geschäftsmäßig", befand er und beschloss, künftig derartigen Wettbewerben fern zu bleiben. Als Sieger erkor Döblin den 1895 in Köln geborenen Anton Betzner, dessen Debütroman "Antäus" 1929 bei Merlin erschien, im Jahr von "Berlin Alexanderplatz". Döblin schrieb an Betzner: "Sie selbst sind in diesem Buch, Ihrer Visitenkarte, Ihrem Debütantenspiel, Ihrem Probewerk, kräftig und muskulös, aber manchmal sind sie in die Luft geschwungen und das ist nicht immer gesund."

Die Korrespondenz zwischen den beiden Männern brach ab und erneuerte sich nach dem Zweiten Weltkrieg. Döblin, aus dem französischen Exil zurückgekehrt, gründete als Literaturinspekteur der französischen Militärverwaltung in Baden-Baden die Literaturzeitschrift "Das goldene Tor", in der er Texte exilierter Schriftsteller abdruckte. Er bat Betzner, der inzwischen ebenfalls in Baden-Baden lebte, um Mitarbeit. Der Jüngere sagte zu. Döblin und Betzner standen in direktem und in brieflichen Kontakt bis zu Döblins Tod. Döblin wahrt in diesen Briefen einen höflichen Ton, der die Rolle des alten Freundes und Förderers anklingen lässt, doch kehrte sich mit der Zeit das Verhältnis der beiden um. Betzner, der als Redakteur beim Südwestfunk Baden-Baden und bei Radio Saarbrücken tätig war, machte sich für die Verbreitung und Anerkennung von Döblins Romanen stark. Döblin, dem diese Anerkennung zu Lebenszeiten versagt wurde, wirkt in seinen persönlichsten Passagen bitter: "Kein Verleger und eine elende und missgünstige Presse. Ich bin bald 75 Jahre alt, man hat dann überhaupt auf Erden nichts mehr verloren."

Döblins Briefe an Betzner sind nun erstmals nachzulesen im von Ralph Schocks Band "Meine Adresse ist: Saargemünd", der sich einem wenig erforschten Abschnitt aus Döblins Leben widmet. Zwischen 1915 und 1918 war Döblin als Militärarzt in Lothringen und im Elsass stationiert. Er ist der Grenzregion, die seit dem Frieden von Frankfurt zum Deutschen Reich gehörte, treu geblieben und, wie Betzner, immer wieder dorthin zurückgekehrt. Döblin liegt im Elsass-Dorf Housseras neben Sohn Wolfgang und Frau Erna begraben.

Neben den Briefen an Betzner finden sich in dem von Schock herausgegebenen Buch Schreiben des Militärarztes Döblin an seinen Berliner Freund Herwarth Walden; er war der Herausgeber der Zeitschrift "Der Sturm". Auch zwei bis heute wenig bekannte expressionistische Erzählungen sind dort nachzulesen: "Das Gespenst vom Ritthof" und "Das verwerfliche Schwein", beide in Saargemünd entstanden und spielen auch dort. In der ebenfalls aufgenommenen letzten öffentlichen Reden Döblins, gehalten 1952 in Saarbrücken, zeigt er sich als glühender Verfechter der europäischen Einigung, er erklärt alle Nationalismen für überwunden. Das ist insofern bemerkenswert, als seine früheren Briefe an Walden nationalen Eifer mit gelegentlich chauvinistischer Tonlage dokumentieren. Döblin muss durch das Exil in Frankreich und Amerika, durch die Erfahrung des Zweiten Weltkriegs zu seiner gereiften Einstellung gelangt sein und wagt Sätze, die 1952 noch provokant waren: "Eigentlich sind wir ja alle Europäer, ob wir deutsch, französisch oder italienisch sprechen." Der Vortrag lebt im übrigen von einer stark religiös geprägten Metaphorik und legt so Zeugnis davon ab, wie sehr die im amerikanischen Exil vollzogene Konversion Döblins sein weiteres Denken und Wirken prägte. Bert Brecht hatte auf diese 1943 bekannt gegebene Konversion mit seinem hämischen Gedicht "Peinlicher Vorfall" reagiert. Es blieb Döblins Schicksal, dass er sich von anderen Exilschriftstellern entfernt hatte, zugleich nie als katholischer Schriftsteller wahrgenommen wurde.

Ralph Schock hat diese Dokumente mit Sorgfalt zusammengetragen und ediert. Zahlreiche Fotos und Reproduktionen alter Schriftstücke ergänzen den Band -ein äußerst bibliophiles Buch.

Alfred Döblin - "Meine Adresse ist: Saargemünd."

Von Tanya Lieske

Die Korrespondenz zwischen den beiden Männern brach ab und erneuerte sich nach dem Zweiten Weltkrieg. Döblin, aus dem französischen Exil zurückgekehrt, gründete als Literaturinspekteur der französischen Militärverwaltung in Baden-Baden die Literaturzeitschrift "Das goldene Tor", in der er Texte exilierter Schriftsteller abdruckte. Er bat Betzner, der inzwischen ebenfalls in Baden-Baden lebte, um Mitarbeit. Der Jüngere sagte zu. Döblin und Betzner standen in direktem und in brieflichen Kontakt bis zu Döblins Tod. Döblin wahrt in diesen Briefen einen höflichen Ton, der die Rolle des alten Freundes und Förderers anklingen lässt, doch kehrte sich mit der Zeit das Verhältnis der beiden um. Betzner, der als Redakteur beim Südwestfunk Baden-Baden und bei Radio Saarbrücken tätig war, machte sich für die Verbreitung und Anerkennung von Döblins Romanen stark. Döblin, dem diese Anerkennung zu Lebenszeiten versagt wurde, wirkt in seinen persönlichsten Passagen bitter: "Kein Verleger und eine elende und missgünstige Presse. Ich bin bald 75 Jahre alt, man hat dann überhaupt auf Erden nichts mehr verloren."

Döblins Briefe an Betzner sind nun erstmals nachzulesen im von Ralph Schocks Band "Meine Adresse ist: Saargemünd", der sich einem wenig erforschten Abschnitt aus Döblins Leben widmet. Zwischen 1915 und 1918 war Döblin als Militärarzt in Lothringen und im Elsass stationiert. Er ist der Grenzregion, die seit dem Frieden von Frankfurt zum Deutschen Reich gehörte, treu geblieben und, wie Betzner, immer wieder dorthin zurückgekehrt. Döblin liegt im Elsass-Dorf Housseras neben Sohn Wolfgang und Frau Erna begraben.

Neben den Briefen an Betzner finden sich in dem von Schock herausgegebenen Buch Schreiben des Militärarztes Döblin an seinen Berliner Freund Herwarth Walden; er war der Herausgeber der Zeitschrift "Der Sturm". Auch zwei bis heute wenig bekannte expressionistische Erzählungen sind dort nachzulesen: "Das Gespenst vom Ritthof" und "Das verwerfliche Schwein", beide in Saargemünd entstanden und spielen auch dort. In der ebenfalls aufgenommenen letzten öffentlichen Reden Döblins, gehalten 1952 in Saarbrücken, zeigt er sich als glühender Verfechter der europäischen Einigung, er erklärt alle Nationalismen für überwunden. Das ist insofern bemerkenswert, als seine früheren Briefe an Walden nationalen Eifer mit gelegentlich chauvinistischer Tonlage dokumentieren. Döblin muss durch das Exil in Frankreich und Amerika, durch die Erfahrung des Zweiten Weltkriegs zu seiner gereiften Einstellung gelangt sein und wagt Sätze, die 1952 noch provokant waren: "Eigentlich sind wir ja alle Europäer, ob wir deutsch, französisch oder italienisch sprechen." Der Vortrag lebt im übrigen von einer stark religiös geprägten Metaphorik und legt so Zeugnis davon ab, wie sehr die im amerikanischen Exil vollzogene Konversion Döblins sein weiteres Denken und Wirken prägte. Bert Brecht hatte auf diese 1943 bekannt gegebene Konversion mit seinem hämischen Gedicht "Peinlicher Vorfall" reagiert. Es blieb Döblins Schicksal, dass er sich von anderen Exilschriftstellern entfernt hatte, zugleich nie als katholischer Schriftsteller wahrgenommen wurde.

Ralph Schock hat diese Dokumente mit Sorgfalt zusammengetragen und ediert. Zahlreiche Fotos und Reproduktionen alter Schriftstücke ergänzen den Band -ein äußerst bibliophiles Buch.

Alfred Döblin - "Meine Adresse ist: Saargemünd."

Von Tanya Lieske

Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension

Rezensentin Beatrix Langner beobachtet mit Interesse die literarische Spurensuche im Saargebiet, die der saarländische Gollenstein-Verlag seit Jahren unternimmt. Der neue Alfred Döblin gewidmete Band ist ein weiterer Mosaikstein in einer Art "Mikrohistorie des Saargebiets", freut sich Langner. Döblin war dem Grenzgebiet mit seiner wechselvollen Geschichte nicht nur als Militärarzt in Saargemünd über längere Zeit verbunden, lässt die Rezensentin wissen. Die Rede, die der Schriftsteller 1952 im Rathaus Saarbrücken zum Thema Europa hielt, ist für sie das Herzstück dieses Bandes. Langner lobt den Herausgeber Ralph Schock ausdrücklich für diesen "reichhaltigen Dokumentationsband" und für sein Nachwort.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH