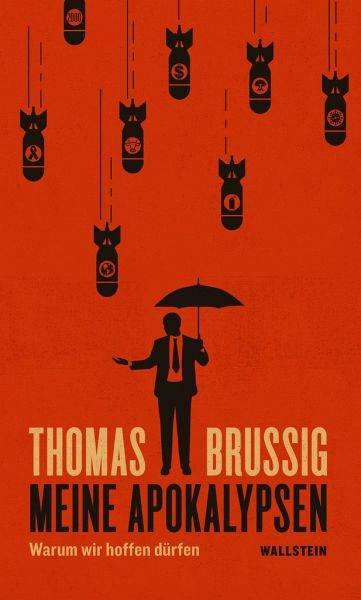

Meine Apokalypsen

Warum wir hoffen dürfen

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Das Debattenbuch zur KlimakriseHeute an die Zukunft denken, bedeutet, an den Klimawandel zu denken, der als Klimakatastrophe, gar als Klimaapokalypse daherkommt. Die Angstmächtigkeit des Klimawandels ist absolut nachvollziehbar, die prophezeiten Verheerungen beispiellos. Doch die Menschheit war schon häufig mit apokalyptischen Bedrohungen konfrontiert, allein in den letzten vierzig Jahren mit dem atomaren Wettrüsten, AIDS, dem Ozonloch, BSE und nicht zuletzt Corona. Was haben die Menschen befürchtet? Was ist tatsächlich eingetreten? Worin unterscheidet sich der Klimawandel von vorigen apo...

Das Debattenbuch zur KlimakriseHeute an die Zukunft denken, bedeutet, an den Klimawandel zu denken, der als Klimakatastrophe, gar als Klimaapokalypse daherkommt. Die Angstmächtigkeit des Klimawandels ist absolut nachvollziehbar, die prophezeiten Verheerungen beispiellos. Doch die Menschheit war schon häufig mit apokalyptischen Bedrohungen konfrontiert, allein in den letzten vierzig Jahren mit dem atomaren Wettrüsten, AIDS, dem Ozonloch, BSE und nicht zuletzt Corona. Was haben die Menschen befürchtet? Was ist tatsächlich eingetreten? Worin unterscheidet sich der Klimawandel von vorigen apokalyptischen Szenarien? Thomas Brussig plädiert in diesem klugen Debattenbuch für Augenmaß und Nüchternheit. Wenn wir das Unvermeidbare hinnehmen und unsere Anstrengungen und Ideen auf das Vermeidbare konzentrieren, lässt die Klimakrise noch Raum für Hoffnung und Zuversicht. »Wir balancieren zwar am Abgrund, aber darin sind wir, wie es scheint, ziemlich gut. Und vielleicht sollte genau dies auch unser Erfolgsgeheimnis als Menschheit bleiben: Fürchte jede Gefahr so, als könnte sie dich umbringen, dann wird schon alles gutgehen.«