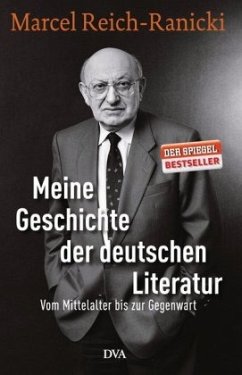

Marcel Reich-Ranicki über die ihm wichtigsten Werke der deutschen Literatur

Zeit seines Lebens trat Marcel Reich-Ranicki für die Literatur ein und scheute sich dabei nie, eine ganz eigenwillige Auswahl der bedeutendsten Autoren und ihrer Werke zu treffen. Denn "der Verzicht auf einen Kanon", so seine Überzeugung, "würde den Rückfall in die Barbarei bedeuten".

Erstmals erscheint nun eine umfassende Sammlung der wichtigsten und besten Essays dieses leidenschaftlichen Kritikers. Sie ist in der Weise geordnet, dass sie ein so provozierendes wie begeisterndes Bild jener deutschen Literaturgeschichte vermittelt, in der er seine Heimat fand, von den Minneliedern im Mittelalter bis hin zu den großen Romanen der Gegenwart. Der Band, herausgegeben von Thomas Anz, einem langjährigen Begleiter Marcel Reich-Ranickis und versierten Kenner seines Werkes, weist neue, immer wieder überraschende Wege auf der Suche nach einer Literatur, die so intelligent, fesselnd und schön ist, dassman sie ein Leben lang lieben kann.

Zeit seines Lebens trat Marcel Reich-Ranicki für die Literatur ein und scheute sich dabei nie, eine ganz eigenwillige Auswahl der bedeutendsten Autoren und ihrer Werke zu treffen. Denn "der Verzicht auf einen Kanon", so seine Überzeugung, "würde den Rückfall in die Barbarei bedeuten".

Erstmals erscheint nun eine umfassende Sammlung der wichtigsten und besten Essays dieses leidenschaftlichen Kritikers. Sie ist in der Weise geordnet, dass sie ein so provozierendes wie begeisterndes Bild jener deutschen Literaturgeschichte vermittelt, in der er seine Heimat fand, von den Minneliedern im Mittelalter bis hin zu den großen Romanen der Gegenwart. Der Band, herausgegeben von Thomas Anz, einem langjährigen Begleiter Marcel Reich-Ranickis und versierten Kenner seines Werkes, weist neue, immer wieder überraschende Wege auf der Suche nach einer Literatur, die so intelligent, fesselnd und schön ist, dassman sie ein Leben lang lieben kann.

Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension

Laut Burkhard Müller zeigt Marcel Reich-Ranicki sich in dieser postumen Literaturgeschichte, wie Müller es nennt, da Thomas Anz sie nach dem Tod des Kritikers herausgegeben hat, nicht als Großkritiker mit Führerqualitäten, sondern als durchaus selbstironischer, uneitler scharfer Beobachter mit gesundem Menschenverstand. Laut Müller hat das den Vorteil, dass jeder Leser dieses Buch mit Gewinn lesen kann. Die Texte, Porträts, Nachrufe, Laudatios etc., die meisten erschienen in FAZ und Zeit, das gibt der Rezensent allerdings zu bedenken, zeigen nur die eine, die affirmative Seite der Kritikerarbeit. Über die "destruktive", die bedeutsamere, meint er, verraten sie nichts.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

Ein Jahr nach dem Tod von Marcel Reich-Ranicki erscheint jetzt seine Geschichte der deutschen Literatur. Sie ist auch das funkelnde Porträt ihres Verfassers.

Darf ein Literaturkritiker eine Literaturgeschichte schreiben? Sollte er das nicht lieber den Literaturwissenschaftlern überlassen? Marcel Reich-Ranicki hat Literaturgeschichte geschrieben - indem er in sie einging. Er wurde ein Teil der deutschen Literaturgeschichte, mit seinem Leben und mit seinem Werk. Dass die Literatur ärmer wäre ohne die Kritik, das hat er sein Leben lang geglaubt und mit seinem Leben für diese Überzeugung gebürgt. Diesen Gedanken umzudrehen wäre ihm nicht in den Sinn gekommen. Gedankenspiele, die von ihm verlangten, sich eine Welt ohne Literatur vorzustellen, lehnte er kategorisch ab.

In diesen Tagen erscheint die zweite Literaturgeschichte aus der Feder von Marcel Reich-Ranicki. Die erste stammt aus dem Jahr 1955. Sie trägt den Titel "Aus der Geschichte der deutschen Literatur 1871 bis 1954", wurde auf Polnisch verfasst und nie ins Deutsche übersetzt. In der Vorbemerkung schrieb ihr Verfasser, der ein Jahrzehnt zuvor unter schier unglaublichen Umständen zusammen mit seiner Ehefrau Teofila der Mordlust der Nazis nur knapp entkommen war: "Wenn dieses Buch neue Liebhaber der deutschen Literatur gewinnt und dazu beiträgt, unsere Verbindung zum friedliebenden und demokratischen Deutschland zu vertiefen - so werde ich meine Aufgabe erfüllt haben." Stalin war zu diesem Zeitpunkt noch keine zwei Jahre tot, der Begriff Entspannungspolitik noch ein Fremdwort in Ost und West.

Drei Jahre später, 1958, kehrte Reich-Ranicki von einer Reise in die Bundesrepublik nicht wieder nach Polen zurück. In seiner Autobiographie "Mein Leben" hat er sein Erstlingswerk im Rückblick ohne jede Sentimentalität beurteilt: "Auf dieses Opus stolz zu sein, habe ich nicht den geringsten Grund." Warum nicht? Weil das Buch erkennen lasse, "welche verheerende Doktrin auf den Autor Einfluss ausgeübt hat - der sozialistische Realismus. Jawohl, meine Literaturkritik war bis 1955 von der marxistischen und gewiss auch vulgärmarxistischen Literaturtheorie geprägt."

Das ist nun fast sechzig Jahre her. In diesen Tagen, fast genau ein Jahr nach Marcel Reich-Ranickis Tod, erscheint postum die zweite Literaturgeschichte des Kritikers. Ihr Titel: "Meine Geschichte der deutschen Literatur. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart". Sie enthält Aufsätze, Essays, Reden und Rezensionen Reich-Ranickis aus den letzten Jahrzehnten, zusammengestellt von Thomas Anz, dem Marburger Literaturwissenschaftler, den Reich-Ranicki zu seinem Nachlassverwalter bestellt hat. Anz hat eine kluge Auswahl getroffen, die Vollständigkeit weder anstrebt noch vorzutäuschen versucht. Der Titel "Meine Geschichte der deutschen Literatur" ist also wörtlich zu nehmen, denn dieser Band behandelt zwar fünf Dutzend deutschsprachige Autoren von Walther von der Vogelweide, dem Barockdichter Paul Fleming, Schiller, Goethe, Schlegel und Kleist über Börne, Heine, Hebbel und Fontane bis zu Kafka, Brecht, Rühmkorf, Handke, Botho Strauß und Patrick Süßkind. Aber er verhehlt an keiner Stelle den subjektiven Faktor. Es sind Marcel Reich-Ranickis Perspektiven, Interessen und Leidenschaften, von denen diese Geschichte der deutschen Literatur geprägt ist. Deshalb lässt sie sich auch als Porträt ihres Verfassers lesen, der sich nach seiner Flucht in den Westen nie wieder einer Doktrin unterworfen hat. In jedem dieser Texte wird er erkennbar, in seiner intellektuellen Schärfe, der Unerbittlichkeit seines Urteils, aber auch in seinen Ängsten und Sehnsüchten.

Dass die Freiheit der Kritik eine Bedingung für die Freiheit der Literatur ist, hat er keine Sekunde vergessen können, weil er erleben musste, was es heißt, in Unfreiheit zu leben. Mit Walter Benjamin erinnerte er daran, dass die Kritik, "um etwas zu leisten, sich selber unbedingt bejahen muss", und mit dem jungen Thomas Mann rief er aus: "Die Kritik sei frei - denn sie ist das steigernde, befeuernde, emportreibende Prinzip, das Prinzip der Ungenügsamkeit."

Ungenügsamkeit? Wer Ungenügen empfindet, mag sich nicht zufriedengeben. Wer sich nicht zufriedengibt, verlangt Veränderung. Wer Veränderung erwartet, ist ein Optimist. Wer sie verlangt, ein Ruhestörer.

Optimismus sei die "Arbeitshypothese des Kritikers", schreibt Reich-Ranicki in seiner Porträtskizze von Alfred Kerr. Der schiefe Blick, mit dem der jüdische Gymnasiast Marcel Reich in Berlin bis zu seiner Deportation angesehen wird, gehört zu den Grunderfahrungen seines Daseins. Seinem Band "Über Ruhestörer. Juden in der deutschen Literatur", 1973 erstmals erschienen und bis 1993 mehrmals erweitert, hat Marcel Reich-Ranicki folgende Vorbemerkung vorangestellt: "Da dieses Buch von Juden in der deutschen Literatur handelt, widme ich es dem Andenken jener, die von Deutschen ermordet wurden, weil sie Juden waren. Zu ihnen gehören mein Vater David Reich, meine Mutter Helene Reich, geborene Auerbach, und mein Bruder Alexander Herbert Reich." Dann folgen Essays über Börne, Heine, Peter Weiss, Erich Fried oder Jurek Becker.

Thomas Anz hat naturgemäß auch diese Autoren in seine Auswahl aufgenommen, ebenso wie Hermann Hesse, Max Frisch, Heinrich Böll, Ingeborg Bachmann, Sarah Kirsch, Ulla Hahn, Eva Demski und andere. Einseitig ist diese Auswahl gewiss nicht, wohl aber scheint sie geprägt von dem Bemühen, deutlich zu machen, dass der Literaturkritiker Reich-Ranicki stets beides war: der Gegenwart verpflichtet und in der Literaturgeschichte verwurzelt. Reich-Ranicki schrieb für die Tageszeitung, aktuell, gegenwärtig und Vergangenes vergegenwärtigend. Wenn er wollte, konnte er den Eindruck erwecken, er sei beim Erstverkaufstag von Goethes "Werther" dabei gewesen. Viel schwieriger ist das Spiel mit den schwer zu bestimmenden Größen historische Distanz und aktuelle Relevanz. Wie weit ist etwa ein Lessing von uns entfernt, und was verbindet uns mit ihm?

Die Überschrift zum Lessing-Essay verheißt nichts als Verehrung: "Der Vater der Kritik". Dann folgt jedoch Ernüchterndes. Lessing habe den Rang von Racine und Corneille verkannt, Shakespeares Werke wohl eher fröhlich geplündert als gründlich studiert und lieber Misslungenes verrissen als die Vorzüge gelungener Werke hervorgehoben. Doch am Ende behält die Überschrift ihr Recht: Seit Lessings Tod, so heißt es da, "wurde die Kritik in Deutschland immer wieder beschimpft und bekämpft und gelegentlich auch vom Staat verboten. Aber was Lessing erreicht hat, konnte niemand mehr rückgängig machen."

All seine Götter waren menschlich. Vielleicht ist dieser Satz geeignet, etwas Wesentliches über Reich-Ranickis Verhältnis zu Dichtergrößen, aber auch zur Religion festzuhalten. "Nein, ich liebe ihn nicht, diesen Friedrich Hölderlin." Mit diesem Satz eröffnete Reich-Ranicki 1987 seine Laudatio auf Peter Härtling, der mit dem Friedrich-Hölderlin-Preis ausgezeichnet wurde. Ein Eklat. Später wird der Laudator selbst zum Preisträger. Wieder spricht er über Hölderlin, wieder spricht er von seinen Bedenken, wieder versucht er deutlich zu machen, was ihm an Hölderlin missfällt.

In Goethes Werk, hatte er 1987 gesagt, sei Liebe eines der am häufigsten verwendeten Worte, bei Hölderlin sei es das Adjektiv heilig: "Eine Dichtung, die so inflationär mit dem Wort ,heilig' umspringt, sollte man nicht ohne Widerspruch hinnehmen." Dreizehn Jahre später nimmt er den Dichter in Schutz gegen seine kunstreligiös gestimmte Gemeinde: "Noch heute kann man gelegentlich lesen, Hölderlin sei ,der Reinste der Reinen' gewesen, bis heute kann man sich des Verdachts nicht erwehren, dass manche, die sich mit Hölderlin beschäftigen, in höherem Maße der Theologie verpflichtet sind als der Literaturbetrachtung. Ähnliches hat man keinem deutschen Dichter angetan."

Auf den Knien wollte er sich keinem Dichter nähern müssen, auch nicht auf den Knien seines Herzens, wie Kleist in seinem berühmten Billett an Goethe schrieb. Am Ende seiner Dankesrede hat der Achtzigjährige damals einen Satz gesagt, der seiner Literaturgeschichte durchaus als Motto dienen könnte: "Ich weiß schon, ich weiß es heute besser: Wo ich mich vor der deutschen Dichtung in Dankbarkeit verneige, da ist stets auch sie im Spiel, die Liebe." So stellt ihn uns diese Literaturgeschichte vor Augen: als stolzen Liebenden.

HUBERT SPIEGEL

Marcel Reich-Ranicki: "Meine Geschichte der deutschen Literatur". Vom Mittelalter bis zur Gegenwart.

Hrsg. von Thomas Anz. Deutsche Verlags-Anstalt, München 2014. 576 S., geb., 26,99 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

"Wie ein letzter Gruß. [...] es lässt noch einmal Freude aufkommen angesichts des packenden Zugriffs dieses Stilisten - ein Anwalt der Literatur und der Leser." DER SPIEGEL, 29.12.2014