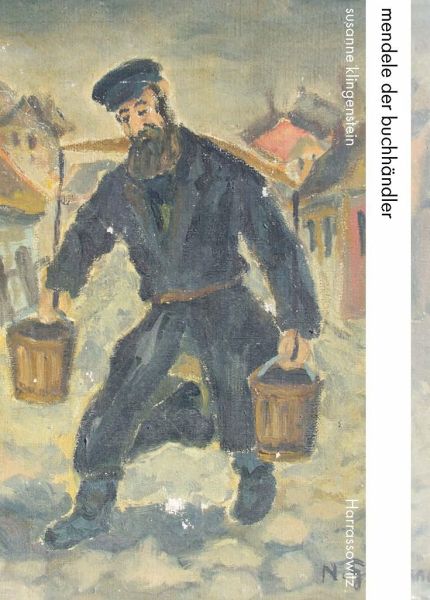

Mendele der Buchhändler

Leben und Werk des Sholem Yankev Abramovitsh Eine Geschichte der jiddischen Literatur zwischen Berdichev und Odessa, 1835-1917

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Mendele der Buchhändler ist eine Erfindung des literarischen Meisters Sholem Yankev Abramovitsh. Mendele fährt mit Pferd und Wagen durch die Ukraine, um Juden mit Büchern zu versorgen. Auf seinen Fahrten werden ihm Manuskripte angeboten, die er ediert und mit erläuternden Vorworten versehen herausgibt. Diese Fiktion hielt Abramovitsh vom Beginn seiner Karriere als jiddischer Schriftsteller im Jahr 1864 konsequent aufrecht. Bei Abramovitshs Tod 1917 war Mendele als Autor ebenso verstörender wie witziger jiddischer Romane überall bekannt und der Name Abramovitsh nahezu ausgelöscht.Warum A...

Mendele der Buchhändler ist eine Erfindung des literarischen Meisters Sholem Yankev Abramovitsh. Mendele fährt mit Pferd und Wagen durch die Ukraine, um Juden mit Büchern zu versorgen. Auf seinen Fahrten werden ihm Manuskripte angeboten, die er ediert und mit erläuternden Vorworten versehen herausgibt. Diese Fiktion hielt Abramovitsh vom Beginn seiner Karriere als jiddischer Schriftsteller im Jahr 1864 konsequent aufrecht. Bei Abramovitshs Tod 1917 war Mendele als Autor ebenso verstörender wie witziger jiddischer Romane überall bekannt und der Name Abramovitsh nahezu ausgelöscht.Warum Abramovitsh sich dieser Fiktion bediente, erklärt dieses Buch, das die Entstehung der modernen jiddischen Literatur zwischen 1864 und 1900 nachzeichnet. Abramovitsh wurde 1835 in der Nähe von Minsk geboren. Nach dem Tod seines Vaters 1848 widmete er sich dem Talmudstudium, fiel aber 1852 einem professionellen Bettler in die Hände, der ihn nach Kamenetz-Podolsk brachte. Dort fand er einen Mentor, derihm säkulares Wissen und die russische Sprache vermittelte. Ab 1857 schrieb er kluge Essays auf Hebräisch, weil die gebildeten Juden Jiddisch als ungehobelte, nur für den elementarsten Alltagsgebrauch taugliche Sprache verachteten. Erst 1864 begriff Abramovitsh, dass er die traditionellen Juden, die er zur Moderne bekehren wollte, nur auf Jiddisch erreichen konnte. Daraufhin entwickelte er ein subtiles, nuancenreiches Jiddisch, schrieb Romane und verewigte in ihnen die jüdische Ukraine. Sein Weg führte ihn über Berdichev und Zhitomir nach Odessa, wo er 1889 zum Begründer der jiddischen Literatur gekürt wurde. Dieses Buch erzählt das Abenteuer seines Lebens und erklärt seine Werke.