Nicht alle Wünsche müssen in Erfüllung gehen. Man kann auch als Akademischer Rat glücklich werden. Eine Zeitlang zumindest. Doch kurz vor seinem zweiundfünfzigsten Geburtstag beginnen Stephan ungewohnte Ängste und Träume umzutreiben, und außerdem ist da immer dieser Schmerz in der Herzgegend. Und war nicht sein Vater mit vierundfünfzig an einem Infarkt gestorben? Stephan entscheidet sich zu einer einjährigen Auszeit vom Familienleben und zieht in eine kleine Steglitzer Wohnung in der Nähe vom Lilienthalpark. Er hat Bilanzbedarf. Und nach Ägypten reisen möchte er endlich auch einmal.

Die Beschäftigung mit sich selbst führt Stephan nicht nur in die ägyptische Wüste, sondern auch in seine Vergangenheit. Und zum erstenmal fragt er nach der Herkunftseines Vaters, der aus dem Osten kam, worunter sich Stephan nie etwas vorstellen konnte. Für ihn war alles Ostpreußen. Oder Pommern. Und was hatte es eigentlich mit dem Sohn auf sich, den seine Eltern während der Flucht zurücklassen mußten

Die Beschäftigung mit sich selbst führt Stephan nicht nur in die ägyptische Wüste, sondern auch in seine Vergangenheit. Und zum erstenmal fragt er nach der Herkunftseines Vaters, der aus dem Osten kam, worunter sich Stephan nie etwas vorstellen konnte. Für ihn war alles Ostpreußen. Oder Pommern. Und was hatte es eigentlich mit dem Sohn auf sich, den seine Eltern während der Flucht zurücklassen mußten

Röntgenbild einer Familie: Hans-Ulrich Treichel sucht einen Bruder und findet deutsche Geschichte / Von Pia Reinacher

Geld geht vor Gefühlen. Eine triviale Einsicht, die aber in Hans-Ulrich Treichels Roman "Menschenflug" auf scharfsinnige Weise deklamiert wird. Erneut hat der dreiundfünfzigjährige Schriftsteller und Literaturprofessor auf einen autobiographischen Stoff zurückgegriffen, mit dem er sich schon einmal auf Anhieb aufs literarische Podest katapultieren konnte.

Bereits in der Erzählung "Der Verlorene" (1998) thematisierte der Autor deutsche Vergangenheit anhand des eigenen Familientabus. Die Eltern hatten lange verschwiegen, daß sie auf der Flucht vor den Russen im Zweiten Weltkrieg einen Bruder zurückließen. Bis zu ihrem Tod versuchten sie vergeblich, das Kind über die Suchlisten des Roten Kreuzes wiederzufinden.

Im neuen Roman arbeitet der Autor mit einem historischen Vexierbild, das ständig beunruhigende Signale sendet. Hinter der meisterhaft erzählten Beziehungs- und Milieustudie um Stephan, einen Akademischen Rat an der Freien Universität Berlin, der mit Anfang Fünfzig plötzlich in eine Lebenskrise gerät und sich zu archäologischen Streifzügen in die eigene Unterwelt aufmacht, blitzen die prekären Folgen der deutsch-deutschen Wiedervereinigung und der engherzigen Inventurmentalität des Westens gegenüber dem Osten auf. Es handelt sich also um ein bleischweres historisches Bilanzprogramm, das dem Leser jedoch mit großer Leichtigkeit und Eleganz serviert wird. Mit federnder Ironie, robuster Erfindungskraft und messerscharfer Beobachtungsgabe erzählt Treichel die Geschichte einer durchschnittlichen deutschen Familie, die das ehemalige Findelkind Nummer 2307 nach langwierigen Akten-Recherchen in Celle ausfindig gemacht hat. Ein einsamer, verbitterter, versehrter Mann ist aus dem Bruder geworden. Die anfängliche Freude über die familiäre Zusammenführung weicht der Ernüchterung. Nach kühler Prüfung der Erbverhältnisse verzichtet der Familienrat darauf, sich als Verwandtschaft aus dem reichen Westen zu erkennen zu geben.

Hans-Ulrich Treichel hat also einen deutschen Roman geschrieben - oder gerade nicht. Die Überzeugungskraft seiner Geschichte liegt nämlich darin, daß sie weder deckungsgleich mit dem stereotypen Bild einer bestimmten nationalen Mentalität ist noch mit einer bündigen politischen Botschaft. Vielmehr entblößt sie die Fratze aller menschlichen Natur, wie sie sich unter einer dünnen Schicht von Zivilisation und Anpassungsleistungen versteckt: Selbstsucht, Habgier, Liebesunfähigkeit.

Mit solch einer offenen Erzählkonstruktion hat Treichel den ersten Trumpf in der Hand. Ein zweiter Vorzug ergibt sich aus der flimmernden Zeichnung des Protagonisten. Der Autor entlarvt den inneren Zwiespalt eines Intellektuellen, der zwar die Verhältnisse sofort durchschaut, sich aber in widersprüchliches Handeln verstrickt oder aus Feigheit totstellt. Von couragiertem Einsatz für den verlorenen Bruder keine Spur. Sein Held nämlich ist seit seinem zweiundfünfzigsten Geburtstag aus der Rolle gefallen. Dumpfe Angstvorstellungen treiben ihn um. Die Mutter, eine versteinerte Eisheilige, erscheint ihm in Albträumen. Herzschmerzen bringen ihn plötzlich der eigenen Vergänglichkeit nahe. Ist sein Vater nicht im gleichen Alter an einem Infarkt gestorben? In der Not beschließt der Didaktiker für Deutsch als Fremdsprache eine einjährige Auszeit, die ihm von Frau und Töchtern verständnisvoller gewährt wird, als ihm lieb ist. Er bezieht eine Dachwohnung in Berlin-Steglitz. Das Familiensabbatical soll, da Stephan die Lebensmitte überschritten hat, nochmals einer Selbstfindung dienen. Das Stottern seines Herzens läßt sich ohnedies nicht länger ignorieren. Noch schlimmer: Die unterdrückten Signale aus dem Innern bedrohen ihn bereits gefährlich in Form psychosomatischer Beschwerden. Eine Zeitlang, so beschließt er, will er sich ausschließlich der Frage widmen, wie er zu dem geworden ist, der er ist.

Das Erzählkonzept von Krise und Lösung als pulsierendes Zentrum des Romans eröffnet dem Schriftsteller vielfältigste Spielmöglichkeiten, die er bravourös nutzt. Etwa im Porträt der dumpfen, durch das Unglück der Vertreibung aus dem ukrainischen Wolhynien und der mißtrauischen Aufnahme im alten Vaterland stumpf gewordenen Eltern des Protagonisten: im Nachdenken über den Vater, der mit amputiertem Arm aus dem Frankreich-Feldzug zurückgekommen ist und dem Sohn fremd und bedrohlich bleibt; im Bild der Mutter, die ihm als verschlingendes Wesen erscheint, das ihn noch zu ersticken droht, als sie längst tot ist. Am brillantesten aber ist Treichels Roman im soziologischen Röntgenbild der Familie, das auf einen Schlag alle unterirdischen Kälte- und Wärmeströme sichtbar macht. Allein die Passagen, die den unterschiedlichen Schwestern gewidmet sind, lohnen das Lesen des Buches.

Gerda, als Kind hübsch, aber schon immer herb und streng, führt das Leben einer eleganten Dame. Obwohl sie seit Jahren mit einem verwitweten Rechtsanwalt liiert ist, heiratet sie ihn nicht, um auf die Unterhaltszahlungen ihres geschiedenen Mannes nicht verzichten zu müssen. Ganz anders Waltraud, deren Schönheit, eine italienisch-russische Mischung, sich schon zeigt, als sie noch klein ist. Mit ihrem Mann führt sie einen Hof, der kaum genug zum Leben abwirft, und kommt aus den Gummistiefeln nicht heraus. Gerda wittert mit dem Auftauchen des verlorenen Bruders blitzschnell die Gefahr, bilanziert den finanziellen Schaden und wendet ihn ab.

Waltraud und Stephan dagegen sind Seelenverwandte. Der Bruder fühlt sich schon früh auf nicht ganz geheure Art zur Schwester hingezogen. Manchmal trägt er tagelang eines ihrer Wäschestücke in der Hosentasche oder spielt mit ihr vor dem Spiegel das "Bis hierher und nicht weiter"-Spiel. Wie dieser Schriftsteller das Hinundherkippen der beiden Geschwister beschreibt, die zwar Mitgefühl für den Bruder aufbringen, aber nach langem Nachdenken immer kleinlauter werden, immer schwankender und sich schließlich für das eigene Erbe und gegen den lästigen Eindringling entscheiden, beweist große literarische Gestaltungskraft. Er zeigt keine Bösewichte, sondern zwei liebenswürdige Menschen, die im entscheidenden Moment nur an sich selbst denken.

Bei alledem kommt Hans-Ulrich Treichel ganz ohne moralischen Kommentar aus. Allerdings gelingt auch diesem Schriftsteller nicht alles. So belasten stellenweise überdeutlich psychoanalytische Versatzpassagen den Text. Ödipuskomplex und Inzestmotiv im Psychogramm der Geschwister könnte man noch hinnehmen. Aber das Bild der "Vagina dentata", das zusammen mit der "bösen Mutter" aus dem Unbewußten des Helden auftaucht, ist dann doch zu prätentiös, die Anspielungen auf die Theorien von Melanie Klein in diesem Zusammenhang wirken geradezu oberlehrerhaft. Auch die Reise nach Ägypten, die Stephan unternimmt, wirft durch ihre Zeigefingerpsychologie Fragen auf. Alles viel zu eindeutig. Den Abstieg in das Innere der Pyramiden, die Suche nach den Grabkammern im Dunkeln und den zwielichtigen Anblick der Sphinx muß man wohl als Rückkehr des Helden in den mütterlichen Schoß und Wiedergeburt des eigenen Ichs lesen. Aber wenn die Verwandlung im Mutterschlund auch noch in einen Beischlaf mit einer älteren Archäologin mündet, die zufällig vor Ort auftaucht, wird die Geschichte vorübergehend doch allzusehr mit bedeutungsschwangerem Ballast beschwert.

Allerdings bleiben solche Abschweifungen inszenierte Showeinlagen des Autors und können dem gelungenen Ganzen nichts anhaben. "Menschenflug" beeindruckt als Geschichte der Forschungsreise eines wankenden Helden zu sich selbst, die sich auf der Folie deutscher Geschichte mehrfach spiegelt. Und das ist so spannend erzählt, daß man den Roman bis zum Schluß nicht einmal aus der Hand legt.

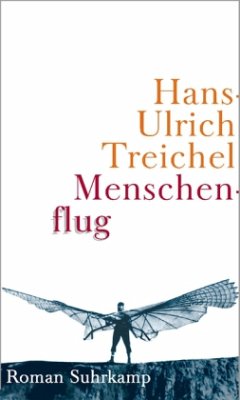

Hans-Ulrich Treichel: "Menschenflug". Roman. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2005. 234 S., geb., 17,80 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension

Rezensentin Pia Reinacher fand diesen Roman so spannend, dass sie ihn bis zum Schluss nicht mehr aus der Hand legen konnte. Dabei handelt es sich ihrer Einschätzung zufolge bei diesem Porträt eines Intellektuellen und seiner Familie eigentlich um ein "bleischweres historisches Bilanzprogramm". Allerdings werde es dem Leser mit Grazie serviert. Autor Hans-Ulrich Treichel noch einmal auf den autobiografischen Stoff über seinen 1945 auf der Flucht verlorenen Bruder zurückgegriffen. Diesmal hat er daraus die Geschichte einer durchschnittlichen deutschen Familie modelliert, die den Jungen - jetzt ein Mann - nach Jahrzehnten wiederfindet, so Reinacker. Allerdings verzichtet die Familie nach "kühler Prüfung der Erbverhältnisse" schnell darauf, sich bei dem Verloren als Verwandtschaft zu erkennen zu geben. Hinter der großartigen Beziehungs- und Milieustudie sieht die Rezensentin auch die prekären Folgen der deutsch-deutschen Wiedervereinigung aufblitzen. Insgesamt beeindruckt sie der Roman als Reise eines charakterschwachen Individuums zu sich selbst. Lediglich ein paar "überdeutliche psychoanalytische Versatzpassagen" haben sie empfindlich gestört.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

heikesteinweg_sv.jpg)