Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Zwei Brüder, ein Dorf in Ostsachsen und eine Wut, die immer größer wirdPhilipp und Tobias wachsen in der Provinz Sachsens auf. Im Sommer flirrt hier die Luft über den Betonplatten, im Winter bricht der Frost die Straßen auf. Der Hausbau der Eltern scheint der Aufbruch in ein neues Leben zu sein. Doch hinter den Bäumen liegen vergessen die industriellen Hinterlassenschaften der DDR, schimmert die Oberfläche der Tagebauseen, hinter der Gleichförmigkeit des Alltags schwelt die Angst vor dem Verlust der Heimat. Die Perspektivlosigkeit wird für Philipp und Tobias immer bedrohlicher. Als es...

Zwei Brüder, ein Dorf in Ostsachsen und eine Wut, die immer größer wird

Philipp und Tobias wachsen in der Provinz Sachsens auf. Im Sommer flirrt hier die Luft über den Betonplatten, im Winter bricht der Frost die Straßen auf. Der Hausbau der Eltern scheint der Aufbruch in ein neues Leben zu sein. Doch hinter den Bäumen liegen vergessen die industriellen Hinterlassenschaften der DDR, schimmert die Oberfläche der Tagebauseen, hinter der Gleichförmigkeit des Alltags schwelt die Angst vor dem Verlust der Heimat. Die Perspektivlosigkeit wird für Philipp und Tobias immer bedrohlicher. Als es zu Aufmärschen in Dresden kommt und auch ihr Heimatort Flüchtlinge aufnehmen soll, eskaliert die Situation. Während sich der eine Bruder in sich selbst zurückzieht, sucht der andere ein Ventil für seine Wut. Und findet es.

Lukas Rietzschels Roman ist eine Chronik des Zusammenbruchs. Eine hochaktuelle literarische Auseinandersetzung mit unserem zerrissenen Land.

Philipp und Tobias wachsen in der Provinz Sachsens auf. Im Sommer flirrt hier die Luft über den Betonplatten, im Winter bricht der Frost die Straßen auf. Der Hausbau der Eltern scheint der Aufbruch in ein neues Leben zu sein. Doch hinter den Bäumen liegen vergessen die industriellen Hinterlassenschaften der DDR, schimmert die Oberfläche der Tagebauseen, hinter der Gleichförmigkeit des Alltags schwelt die Angst vor dem Verlust der Heimat. Die Perspektivlosigkeit wird für Philipp und Tobias immer bedrohlicher. Als es zu Aufmärschen in Dresden kommt und auch ihr Heimatort Flüchtlinge aufnehmen soll, eskaliert die Situation. Während sich der eine Bruder in sich selbst zurückzieht, sucht der andere ein Ventil für seine Wut. Und findet es.

Lukas Rietzschels Roman ist eine Chronik des Zusammenbruchs. Eine hochaktuelle literarische Auseinandersetzung mit unserem zerrissenen Land.

Lukas Rietzschel, geboren 1994 in Räckelwitz in Ostsachsen, lebt in Görlitz. 2012 wurde sein erster Text im 'ZEIT Magazin' veröffentlicht, seitdem folgten Veröffentlichungen in verschiedenen Anthologien. 2017 war er Gewinner bei poet bewegt. Für das Manuskript seines Romandebüts wurde er 2016 mit dem Retzhof-Preis für junge Literatur ausgezeichnet.'Mit der Faust in die Welt schlagen' war für den aspekte-Literaturpreis 2018 nominiert.

Produktdetails

- Ullstein Taschenbuch 06103

- Verlag: Ullstein TB

- 5. Aufl.

- Seitenzahl: 320

- Erscheinungstermin: 30. August 2019

- Deutsch

- Abmessung: 187mm x 121mm x 33mm

- Gewicht: 303g

- ISBN-13: 9783548061030

- ISBN-10: 3548061036

- Artikelnr.: 56300926

Herstellerkennzeichnung

Ullstein Taschenbuchvlg.

Friedrichstraße 126

10117 Berlin

Info@Ullstein-Buchverlage.de

"Sehr gut beobachtet und schön und poetisch und genau geschrieben" Volker Weidermann Der Spiegel 20180908

„Mit der Faust in die Welt schlagen“ ist an Aktualität kaum zu überbieten. In einer schlichten und sachlichen Sprache beschreibt Lukas Rietzschel die wachsende Hoffnungslosigkeit in der ländlichen Region, die den jungen Menschen das Gefühl gibt, dass sich keiner …

Mehr

„Mit der Faust in die Welt schlagen“ ist an Aktualität kaum zu überbieten. In einer schlichten und sachlichen Sprache beschreibt Lukas Rietzschel die wachsende Hoffnungslosigkeit in der ländlichen Region, die den jungen Menschen das Gefühl gibt, dass sich keiner für sie interessiert. Für die Griechenland-Rettung war Geld da, für die Förderung ihrer Region nicht, so wird es empfunden und immer wieder formuliert. Die beiden Protagonisten kommen aus keinem rechten Umfeld und würden sich selbst kaum als rechtsradikal oder Neonazis bezeichnen, sie sehen sich nur als Kämpfer für etwas, woran keiner mehr zu glauben scheint. Wer sich nicht wehrt gegen Migration und „Überfremdung“ ist in ihren Augen dumm und naiv. Die Politik der Regierung ist für sie einfach nur völlig unverständlich und so fühlt sich besonders Tobias mit seinen Freunden berufen, auf seine Situation aufmerksam zu machen – wenn es sein muss auch mit Gewalt. Diese Geschichte geht unter die Haut, beschreibt sie doch genau die Situationen, die man im Fernsehen aus Sachsen häufig sieht, und die so schwer verständlich sind, wenn man gefühlt auf der anderen Seite steht. Rietzschel schafft es auf bemerkenswert sensible Art und Weise, die Entwicklung der Brüder zu beschreiben, ohne sie verurteilen oder zu rechtfertigen. Er berichtet, das Urteil und die Folgerung daraus überlässt er dem Leser, was das Buch für mich besonders auszeichnet. Ob ich wollte oder nicht und auch wenn ich die Methoden der Clique verurteile, keimt doch so etwas wie Verständnis für ihr Empfinden der Situation in mir auf und damit hat der Autor dieses Romans meiner Meinung nach mehr erreicht, als alle Medienberichte in den letzten Jahren zusammen.

Lukas Rietzschels Roman „Mit der Faust in die Welt schlagen“ zeichnet sich durch seine politische Aktualität und eine Sprache aus, die den Leser berühren und mitnehmen kann, auch wenn man eigentlich geneigt wäre, die beiden Protagonisten einfach zu verurteilen. Rietzschel zwingt zum Nachdenken und fordert vom Leser ein, dass er sich auf Tobias und Philipp einlässt und ihnen eine Chance gibt. Für mich ist es völlig unverständlich, dass ein so großartig geschriebener und vom Thema so wichtiger Roman von der Buchpreis-Jury in diesem Jahr nicht berücksichtigt wurde.

Weniger

Antworten 3 von 4 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 3 von 4 finden diese Rezension hilfreich

“Mit der Faust in die Welt schlagen” – ein Roman der aktueller nicht sein könnte und irgendwie den Kopf auf den Nagel trifft, ohne die großen nazistisch, fremdenfeindlichen Aufmärsche zu fokussieren. Lukas Rietzschel setzt nämlich früher an. Die Kindheit. …

Mehr

“Mit der Faust in die Welt schlagen” – ein Roman der aktueller nicht sein könnte und irgendwie den Kopf auf den Nagel trifft, ohne die großen nazistisch, fremdenfeindlichen Aufmärsche zu fokussieren. Lukas Rietzschel setzt nämlich früher an. Die Kindheit. Das Aufwachsen. Das Hineinwachsen am Rande von Spaß und Unverständnis.

“Tobi wachte auf und ging zum Schreibtisch, wo er sich einen kleinen Zettel nahm. Er malte einen Panzer, wie er sich einen Panzer vorstellte, und ließ ihn durch eine rote Pfütze fahren. Er schrieb mit dem selben roten Stift >Krieg< darüber. Daneben ein Fragezeichen.”

Eine Provinz in Sachsen, deren Schicksal eigentlich schon nach der Wende klar wurde. Menschen, die sich scheinbar verlassen und im Stich gelassen fühlen. Während die letzten industriellen Werke der DDR schließen, entwickelt sich auch bei den Menschen nach und nach eine Angst vor dem Verlust und der Perspektivlosigkeit. Wir begleiten zunächst eine Familie bei ihrem Hausbau, der vermeintlich für ein besseres Leben stehen soll. Doch schon während der Schulzeit scheinen Philipp und Tobias nach und nach abzudriften und immer mehr mit rechten Meinungen konfrontiert zu werden. Ihr Umgang wird fraglicher, auch wenn es ihnen anfangs vieles noch nicht so bewusst oder mehr wie Spaß erscheint. “Ich bin kein Nazi […] Ich auch nicht […] und Menzel, Ramon und die anderen auch nicht.” Doch als die Situation sich zuspitzt und ihr Heimatort Flüchtlinge aufnehmen soll, zeigt die Wut ganz andere Richtungen und der Ton wird rauer. Während Philipp sich zurückzieht, sucht Tobias nach dem Ventil für seine Wut und um ihn herum fällt scheinbar alles zusammen.

“Und jetzt stell dir mal vor, diese sogenannten Menschen werden Lehrer oder Ärzte oder Politiker. Kannst du dir das vorstellen? Weißt du, wie Deutschland dann aussieht? Wie sie uns behandeln werden? Wir wurden alleingelassen. Seit Jahren schon”

Lukas Rietzschel schafft es mit seinem Roman ein großes Feld an Gedanken und Ursprünglichkeiten hervorzurufen und genau das finde ich beinahe großartig, denn heutzutage geht es oftmals hauptsächlich um die Verurteilung der “Fremdenhasser”, statt um den Ursprung ihres Gedankenguts oder Verhaltens. Der Ursprung liegt nämlich oftmals in der Erziehung, der Verdrängung, den Vorurteilen, der Verharmlosung und der Egalität. Und dennoch ist grade dies das fatale an dieser Einstellung. Aus Spaß wird schnell Ernst und aus einzelnen Gedanken und Wut ein großer Schwall an rechtem Gedankengut, das man nicht einfach so ignorieren oder löschen kann. Und gerade dies wächst von unten, langsam, bis das Licht an der Oberfläche das verheerende Ausmaß des Ganzen verdeutlicht. Früher wie heute. Und Schuld? Ja, schuld sind immer die anderen.

Dieser Roman greift für mich einzelne entscheidende Punkte hinter der Oberfläche auf. Leicht distanziert und trotzdem sehr treffend in einem Konstrukt aus Trostlosigkeit und der Suche nach einem Ausweg und der Hoffnung. Sprachlich sehr fein und klar thematisiert und dennoch recht emotional ergreifend. Zumindest ich war beim Lesen häufiger wütend, genervt oder saß unverstehend da, auf der Suche nach dem Sinn und vergleichend mit meinen Gedanken zur heutigen Situation. Alles in allem ein spannendes Buch, in dem nun auf den ersten Blick keine weltbewegenden Szenen vorherrschen oder leicht unterhaltend präsentiert werden, aber dafür weitreichend in den Gedanken nachhallen und weitere Gedanken und etwas Verständnis schaffen.

“Diese Gesellschaft, wo niemand mehr sagen kann, was er will. Wo dir vorgeschrieben wird, was du essen, wie viel du trinken und wie schnell du fahren darfst. Du bist ein Rassist, du bist ein Sexist! Die sollen alle mal die Fresse halten!”

Weniger

Antworten 2 von 3 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 2 von 3 finden diese Rezension hilfreich

Zum Inhalt:

Philipp und Tobias wachsen Sachsens auf. Der Hausbau der Eltern scheint der Aufbruch in ein neues Leben zu sein. Doch so kommt es nicht. Als ihr Heimatort Flüchtlinge aufnehmen soll, eskaliert die Situation.

Meine Meinung:

Ich hab mich sehr schwer getan mit dem Buch. Es war …

Mehr

Zum Inhalt:

Philipp und Tobias wachsen Sachsens auf. Der Hausbau der Eltern scheint der Aufbruch in ein neues Leben zu sein. Doch so kommt es nicht. Als ihr Heimatort Flüchtlinge aufnehmen soll, eskaliert die Situation.

Meine Meinung:

Ich hab mich sehr schwer getan mit dem Buch. Es war irgendwie anstrengend zu lesen, der Schreibstil ist wenig eingängig. Die Atmosphäre wie auch die gesamte Story ist sehr düster. Klar, dass bei der Thematik keine große Leichtigkeit zu erwarten war, aber ein wenig eingängiger Schreibstil hätte des Buch ganz gut getan. Was mir gut gefallen hat war, dass ein Thema aufgenommen wurde, dass noch sehr wenig beachtet wird. Wie entstehen so hohe Frustrationsporentiale und wie geht man damit um. Interessante Thematik aber schwer lesbar.

Fazit:

Anstrengend

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Direkt und schonungslos

Mit der Faust in die Welt schlagen

Lukas Rietzschel

Der Titel drückt in etwa das aus, was man als Leser gedanklich während der Lektüre gern tun würde. Vielleicht nicht gleich in die Welt, aber zumindest auf den Tisch, um die Erwachsenen in diesem …

Mehr

Direkt und schonungslos

Mit der Faust in die Welt schlagen

Lukas Rietzschel

Der Titel drückt in etwa das aus, was man als Leser gedanklich während der Lektüre gern tun würde. Vielleicht nicht gleich in die Welt, aber zumindest auf den Tisch, um die Erwachsenen in diesem wachzurütteln, ihnen zu sagen, dass sie doch bitte mal ihre Augen öffnen sollen, damit sie sehen, was um sie herum alles falsch läuft.

Philipp und Tobias ziehen mit den Eltern bald ins gemeinsame Haus, die Familie freut sich darauf. In Sachsen ist es beruflich gesehen sehr schwierig nach der Wende, nicht jeder hat Arbeit, ein Eigenheim für viele unerschwinglich. Uwe, ein entfernter Bekannter der Familie, hilft beim Bau, ansonsten hat er wenig zu tun, seine Frau hat ihn verlassen, er schlägt sich mit Gelegenheitsarbeiten durch , trinkt viel. Als Uwe Suizid begeht, haben es alle irgendwie geahnt, dass es mal dazu kommen wird, unternommen hat aber irgendwie niemand etwas.

Philipp und Tobi bekommen häufig mit, dass viele Bewohner etwas gegen Ausländer haben. Ein Hakenkreuz verschandelt einen Stein in der Schule, doch die Schüler werden nicht aufgeklärt. Das dahin geschriebene Wort Jude am Rand des Schulheftes, was nur wegradiert werden muss, ohne darüber zu sprechen. Die angezettelte Prügelei gegen Ausländer...

Bald schon kommt eins zum anderen, die Jugendlichen reagieren auf ihre Weise auf das Thema. Philipp und Tobi erliegen dem Reiz der älteren Jugendlichen, finden dort Bestätigung.

Lukas Rietzschel, selbst Ostdeutscher, versucht mit seinem Roman dem Leser aufzuzeigen, wie Fremdenhass oft entsteht. Er zeigt die Perspektivlosigkeit in den neuen Bundesländern auf. Er prangert nicht direkt an, regt aber zum nachdenken an. Das Beispiel der beiden Brüder ist dabei maßgeblich beteiligt, er zeigt auf, dass beide Richtungen möglich sind. Es muss nicht immer in einer Sackgasse enden. Dennoch macht der Autor klar, dass es vor allem für Kinder und Jugendliche nicht leicht ist, einen Weg zu finden ohne die richtige Unterstützung. Wegschauen bringt nichts, das hat mir der Roman noch einmal bewusst vor Augen geführt.

Weniger

Antworten 1 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Die Wut gegen die Fremden, so einfach ist das (nicht).

Die Geschichte begleitet die Söhne der Zschornacks, einer in Sachsen lebenden Familie. Der Roman beginnt einige Jahre nach der Wende. Philipp und Tobias haben es ganz gut getroffen, ihre Eltern haben beide Arbeit und bauen für die …

Mehr

Die Wut gegen die Fremden, so einfach ist das (nicht).

Die Geschichte begleitet die Söhne der Zschornacks, einer in Sachsen lebenden Familie. Der Roman beginnt einige Jahre nach der Wende. Philipp und Tobias haben es ganz gut getroffen, ihre Eltern haben beide Arbeit und bauen für die Familie mit viel Selbstarbeit ein Haus. Doch die den Jungen gebotene Stabilität bröckelt im Laufe der Jahre. Da ist die Scheidung der Eltern und auch der Großvater stirbt. Ein große Arbeitgeber schließt sein Werk und Kompensation durch Neuansiedlungen ist nicht gegeben. Die Menschen sind frustriert und fühlen sich verraten von der Politik und denen 'im Westen'. Die allgemeine Stimmung ist schlecht und die Hoffnungslosigkeit entlädt sich in Aggressivität und der Suche nach Schuldigen, die man verantwortlich machen kann. Anfangs müssen die dort lebenden Sorben dafür herhalten, doch dann werden Flüchtlinge in der Umgebung einquartiert und die rechtsradikalen Gruppierungen erhalten regen Zulauf. Die beiden Brüder, die schon in ihrer Jugend Kontakt zu dieser Art von Gedankengut hatten, reagieren jetzt jedoch sehr unterschiedlich.Während Philipp sich in sich selbst zurück zieht, taucht Tobias nun endgültig in die rechte Szene ab.

Der Autor gibt dieser sehr aktuellen Thematik hier eine Form, die Platz macht für ganz konkrete Menschen, einzelne Individuen, ihrem Aufwachsen mitten in einem echten Leben und ihrer ganz eigenen Entscheidung dafür oder dagegen. Hier werden keine Klischees bedient, keine Wertungen vorgenommen und nicht pauschalisiert. Es wird einfach erzählt, das allerdings mit sehr eigen gewählten Sprachmitteln und Satzstrukturen. Daran muss man sich erst einmal gewöhnen und es dauert eine Weile, bis man sich trotzdem ganz auf die eigentliche Geschichte fokussieren kann. Mir persönlich erschließt sich der Zweck dieser Stilmittel nicht wirklich. Es 'bremst' beim Lesen und verhindert einen emotionaleren Zugang. Aber vielleicht ist es ja gerade so gewollt.

Letztendlich bin froh, dieses Buch gelesen zu haben, denn es eröffnet die Möglichkeit, sich gedanklich auf eine ganz andere Weise mit dem Thema auseinander zu setzten. Auf jeden Fall empfehlenswert.

Weniger

Antworten 1 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Um die Jahrtausendwende sieht die Welt noch rosig aus, auch wenn in Neschwitz bei Dresden die blühenden Landschaften ausgeblieben sind und die Reste der DDR Industrie nach und nach abgerissen werden. Die Eltern bauen ein Haus, die Söhne Philipp und Tobias sind noch klein und haben das …

Mehr

Um die Jahrtausendwende sieht die Welt noch rosig aus, auch wenn in Neschwitz bei Dresden die blühenden Landschaften ausgeblieben sind und die Reste der DDR Industrie nach und nach abgerissen werden. Die Eltern bauen ein Haus, die Söhne Philipp und Tobias sind noch klein und haben das Leben vor sich. Dieses Leben folgt jahrein jahraus denselben Bahnen. Angriff auf das World Trade Center, Hochwasser in Dresden – woanders geschieht etwas, nicht aber in Neschwitz. Die Jungs werden älter, Philipp gerät an falsche Freunde, spielt den Halbstarken, Tobias zieht sich immer mehr zurück, bewundert ein Mädchen seiner Klasse, doch nach der Grundschule trennen sich die Wege, für Kinder wie ihn bleibt nur die Hauptschule. Die versprochenen Perspektiven bleiben aus und zunehmend lehnt sich die Jugend auf, erst gegen die Sorben, dann gegen die anderen Ausländer, die den Westen ihrer geliebten Heimat schon erobert haben. Irgendjemand muss doch etwas dagegen tun, das ist doch reine Selbstverteidigung!

Lukas Rietzschels Roman zeichnet eine Welt nach, von der man weiß, dass sie existiert, aber die man eigentlich nicht sehen will, weil man sich schämt, dass es sie gibt, weil man sie verachtet, weil man nicht weiß, was man dagegen tun soll. Aus zwei schüchternen Jungs, wohlerzogen und bescheiden, werden Mitläufer und Täter, Rassisten und gewaltbereite Kriminelle. Hätte es eine Alternative zu dieser Entwicklung geben können? Die Oma wusste schon, dass sie keine Chance bei der Lehrerin haben, die hatte die Mutter schon auf dem Kieker, da kann man sich noch so bemühen, es ist ohnehin umsonst.

„Dieses ganze System ist am Arsch“, sagte Menzel. „Diese Gesellschaft, wo niemand mehr sagen kann, was er will. Wo dir vorgeschrieben wird, was du essen, wie viel du trinken und wie schnell du fahren darfst. Du bist ein Rassist, du bist ein Sexist! Die sollen alle mal die Fresse halten!“

„Weißt du, was ich glaube?“, sagte Tobias.

„Hm?“, fragte Menzel.

„Es braucht mal wieder einen richtigen Krieg.“

Dieser kurze Dialog gegen Ende des Romans fasst zusammen, was die Figuren empfinden: sie sind abgehängt, haben keinen Einfluss, nicht einmal auf die banalsten Dinge des Alltags, keiner versteht sie, sie werden sofort abgestempelt und wissen nicht, wie sie aus der Nummer rauskommen sollen.

Rietzschel weckt kein Mitleid für seine beiden Protagonisten, er verurteilt sie auch nicht, er beschreibt neutral einen Schritt nach dem anderen, der dazu führt, dass sie da enden, wo sie schließlich sind. Eine Geschichte, wie es leider zu viele gibt. Kein schöner Roman, auch „unterhaltsam“ trifft es nicht. Brutal bildet er auf seine Weise die Realität ab und wird so zu einem Zeitzeugnis, einem, das niemand sehen will, das man aber nicht ignorieren sollte.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

In einem kleinen Dorf in Sachsen wachsen die Brüder Tobias und Philipp auf. Obwohl weit nach dem Fall der Mauer geboren, ist die DDR-Vergangenheit immer noch zu spüren. Die Arbeitslosigkeit wird immer mehr, Langeweile, die sich breitmacht, Ehepartner, die sich ein besseres Leben im Westen …

Mehr

In einem kleinen Dorf in Sachsen wachsen die Brüder Tobias und Philipp auf. Obwohl weit nach dem Fall der Mauer geboren, ist die DDR-Vergangenheit immer noch zu spüren. Die Arbeitslosigkeit wird immer mehr, Langeweile, die sich breitmacht, Ehepartner, die sich ein besseres Leben im Westen erhoffen und die Familie verlassen, all das bestimmt das Leben der Brüder. Bei ihren Eltern sieht es besser aus, beide sind berufstätig und auch die Großeltern kümmern sich um die Jungs. Im dem Roman wird die Zeit zwischen Einschulung des Älteren bis zum jungen Erwachsenen erzählt, ihr Kontakt mit den Mitschülern und ihren Wunsch, bei den "starken" Jungs mitzumachen. Diese sind zuerst sorbenfeindlich eingestellt, dann sind es die Juden, später die Flüchtlinge. Sie werden zunehmend rechtsradikal und wir erleben mit, wie auch Tobias und Philipp dort hineinrutschen.

Der Roman nimmt keine Wertung der Geschehnisse, er gibt einen nüchternen und dadurch ein erschreckendes Bild über die Zunahme von Gewalt und Respektlosigkeit, aber auch der eigenen Hoffnungslosigkeit. Genauso ruhig und unspektakulär ist die Stimme von Christoph Letkowski.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Der Einstieg in das Buch fiel mir aufgrund des Schreibstils wahrlich nicht leicht. Es werden fast ausschließlich Parataxe verwendet, teilweise sogar nur Halbsätze oder Wortgruppen. Das macht den Stil sehr abgehackt und lässt die Handlung auf den ersten Blick zusammenhangslos wirken. …

Mehr

Der Einstieg in das Buch fiel mir aufgrund des Schreibstils wahrlich nicht leicht. Es werden fast ausschließlich Parataxe verwendet, teilweise sogar nur Halbsätze oder Wortgruppen. Das macht den Stil sehr abgehackt und lässt die Handlung auf den ersten Blick zusammenhangslos wirken. Viele Aspekte ergeben vorübergehend keinen Sinn, sodass es mir schwer fiel, Interesse am Geschehen zu zeigen.

Hinzu kommen die vielen Nebenfiguren, dessen Namen ich ständig durcheinander brachte.

Nichts desto trotz hatte ich mich irgendwann daran gewöhnt.

Der Leser wird dadurch vermutlich bewusst auf Distanz zu den Figuren und der Handlung gehalten, dennoch versteht es der Autor perfekt, eine angespannte Grundstimmung zu vermitteln.

Er transportiert dabei nicht nur das Gefühl der Eintönigkeit und Perspektivlosigkeit, sondern auch die verdeckte Aggressivität und Gewaltbereitschaft, die sich im Laufe des Buches immer mehr steigern.

Am Ende kann man die Entscheidungen der Brüder fast schon verstehen, wenn auch nicht gut heißen.

Mein Fazit: Ein Buch zu einem aktuellen Thema, das aufgrund des Schreibstils nicht einfach zu lesen ist, aber auf fast bestechende Art die Entstehung eines „besorgten Bürgers“ skizziert.

Weniger

Antworten 1 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Keine blühenden Landschaften

Das Buch erzählt die Geschichte der Familie Zschornack, - Vater, Mutter, 2 Söhne - wohnhaft in der Nähe von Dresden. Der Familie geht es elf Jahre nach der Wende gut. Beide Eltern haben Arbeit und können sich mit viel Eigenleistungen ein Haus …

Mehr

Keine blühenden Landschaften

Das Buch erzählt die Geschichte der Familie Zschornack, - Vater, Mutter, 2 Söhne - wohnhaft in der Nähe von Dresden. Der Familie geht es elf Jahre nach der Wende gut. Beide Eltern haben Arbeit und können sich mit viel Eigenleistungen ein Haus bauen. Aber das Umfeld liegt darnieder, da der größte Arbeitgeber vor Ort, eine Glasfabrik, dicht gemacht hat. Ersatzarbeitsplätze wurden keine geschaffen.. So scheint die eigene kleine Welt der beiden Söhne Phillip und Tobias eigentlich in Ordnung. Das ändert sich jedoch mit den Jahren. Die Ehe der Eltern scheitert. Der geliebte Großvater stirbt. Beide Jungen versuchen den verlorenen Halt bei Freunden zu finden. Mit diesen Freunden hat es das Leben nicht so gut gemeint. Arbeitslosigkeit in der Familie, gescheiterte Beziehungen und Alkohol prägen ihren Alltag. Dafür muss einer die Schuld tragen. Zuerst richtet sich ihr Zorn gegen die dort lebende Minderheit der Sorben. Als mit der Flüchtlingswelle auch andere Ausländer in die Gegend ziehen, wendet sich der Hass gegen sie, die ihnen in ihren Augen ihre Heimat und Zukunft nehmen. Phillip, der eine gute Arbeit hat, zieht sich sowohl von der Familie als auch dem rechten Freundeskreis zurück. Tobias dagegen verstrickt sich immer mehr in die rechte Szene.

Ich habe das Buch mit großen Erwartungen angefangen zu lesen. Leider wurden sie nicht erfüllt. Im Grunde erzählt der Autor eine banale Geschichte, die sich überall auf der Welt so oder ähnlich immer wieder abspielt. Phillip und Tobias wachsen in guten geordneten Verhältnissen auf. Sie werden nicht vernachlässigt. Sie haben Zugang zu Bildung, machen eine Ausbildung. Auch nach der Trennung bemühen sich die Eltern weiterhin um Kontakt zu den Söhnen. Mir hat sich nicht erschlossen, in wie weit das Buch erklärt, warum der Rechtsextremismus gerade auf Jugendliche wie Phillip und Tobias eine solche Anziehungskraft ausüben soll.

Das Buch selbst liest sich sehr gut. Der Autor wählt sprunghaft einzelne Ereignisse im Leben der Brüder aus , die er als wesentlich für ihre Entwicklung erachtet. Dazu bedient er sich zum Teil fragmentarischer Sätze, so dass eine Dringlichkeit im Erzählfluss entsteht.

Alles in allem ein interessantes Buch, aber für mich nicht der große Wurf.

Weniger

Antworten 1 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 2 finden diese Rezension hilfreich

MEIN APPELL: LEST DIESES BUCH UND REDET MITEINANDER

Mir fiel es sehr leicht in das Buch hineinzukommen. Für mich besticht es durch seine bündige, ab und zu verknappte, präzise Sprache. Der sehr junge Autor erzählt aus der Draufsicht, wertet nicht, läßt seine Worte …

Mehr

MEIN APPELL: LEST DIESES BUCH UND REDET MITEINANDER

Mir fiel es sehr leicht in das Buch hineinzukommen. Für mich besticht es durch seine bündige, ab und zu verknappte, präzise Sprache. Der sehr junge Autor erzählt aus der Draufsicht, wertet nicht, läßt seine Worte wirken. Seine Schilderungen sind detailreich und erzeugten bei mir eine bedrückende Atmosphäre. Für mich stand vieles zwischen den Zeilen. Die Thematik beschäftigte mich weiter, wenn ich das Buch aus der Hand gelegt hatte.

Der Roman ist in drei Teile/Bücher gegliedert: Buch 1: die Jahre von 2000 bis 2004, Buch 2: 2004 bis 2006, Buch 3: 2013 bis 2015.

Es beginnt mit dem Hausbau der Familie Zschornack, elf Jahre nach der Wende. Der Vater ist von Beruf Elektriker, die Mutter Krankenschwester. Sie haben zwei Söhne, beide in den 90er Jahren geboren. Philipp ist der Ältere und Tobias ungefähr im gleichen Alter wie der Autor. Alles scheint zunächst in Ordnung zu sein. Aber unter der Oberfläche eines normalen Alltags brodelt es gewaltig. Recht bald empfand ich die Tristesse, die Langeweile, die aus fast jeder Zeile spricht. Mich berührte sehr unangenehm die Sprach-, ja irgendwie Teilnahmslosigkeit der Erwachsenen. Warum werden die Fragen der Kinder nicht beantwortet? Das Umfeld wirkt wie erstarrt und es erfolgt kein normaler, geschweige altersgerechter Umgang mit den Kindern, weder zu Hause noch in der Schule. Philipp und Tobias erhalten keine Antworten auf ihre Fragen, ihre Probleme. Nicht zum Zustand des Nachbarn Uwe, nicht zu den rußgeschwärzten Wänden des Ausländerwohnblocks in Hoyerswerda, keine Erklärungen zu Wörtern, die als Schimpfworte benutzt werden wie „Jude“, „Judensau“. Hakenkreuzschmierereien werden vor der Schule zugehangen von einer Lehrerin! Es wird viel zu viel totgeschwiegen, ignoriert, unangenehme Situationen werden vermieden, man geht ihnen aus dem Weg, klärende Gespräche finden nicht statt, geschweige denn ein vernünftiger Meinungsaustausch.

Lukas Rietzschel zeigt anhand der Heranwachsenden und jungen Erwachsenen in dem kleinen Lausitzort eine brandaktuelle Situation auf. Er beleuchtet mögliche Ursachen für den zunächst latenten und dann immer offener werdenden Rassismus. Er bringt jede Menge Erklärungsversuche für die Radikalisierung einer Gruppe von Jugendlichen, darunter die Brüder Tobias und Philipp Zschornack. Ihr „Anführer“ heißt Menzel, ein junger Erwachsener, ein Neonazi. Tobias läßt sich von ihm immer mehr beeinflussen, während es Philipp zum Ende hin gelingt, sich von Menzel zu lösen.

Ich fragte mich wiederholt: Woher kommt die unbändige Wut auf alles Fremde? Warum geht man auf die Sorben los, die schon ewig dort leben? Wie kommt ein junger Mann wie Tobias zu einer so unglaublichen Aussage:

„Es braucht mal wieder einen richtigen Krieg.“ S. 294

Meiner Meinung nach fühlt er sich von allen verlassen und gerät immer mehr in den Sog der Gewalt mit rohen, zerstörerischen Handlungen gegen Menschen und Sachen. Wer oder was kann Tobias noch stoppen? Das läßt der Roman offen.

Ein Roman kann nur bedingt die Wirklichkeit abbilden. Aber ich verstehe das Werk Rietzschels als Mahnung, als Aufforderung hinzuschauen. Dringendst notwendig erachte ich, dass in den Schulen mehr deutsche Geschichte gelehrt wird, vor allem die Zeit nach dem zweiten Weltkrieg! Da hat unsere Jugend Nachholbedarf und große Defizite!

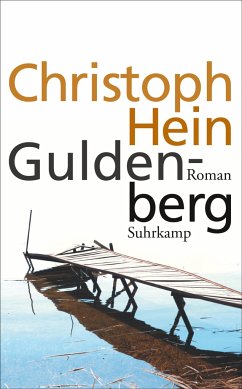

Das Titelbild des Buches ist durch das blaue Kreuz über das gesamte Cover sehr auffällig. Dahinter befindet sich ein Landschaftsgemälde (Hügel mit Bruchacker bei Dresden )– ein Bild vom bedeutendsten Künstler der deutschen Frühromantik, Caspar David Friedrich, um 1824 gemalt. Ich finde die Gestaltung sehr gut gewählt. Sie unterstützt den Inhalt des Buches, soll heißen, dass es keine Spur von Romantik, Poesie, Edelmenschentum mehr gibt. Auch das läßt viel Spielraum für Diskussionen.

Ich bin begeistert von dem reifen Werk, das Debüt!!!! des 24jährigen Lukas Rietzschel und bewerte es mit fünf von fünf Sternen. Meine Empfehlung gilt für alle!

Weniger

Antworten 1 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für