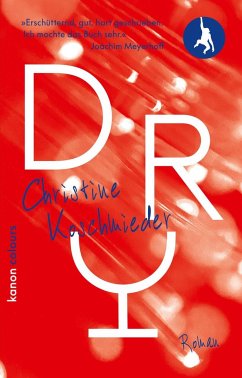

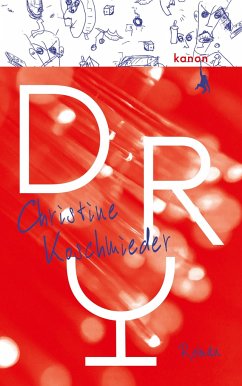

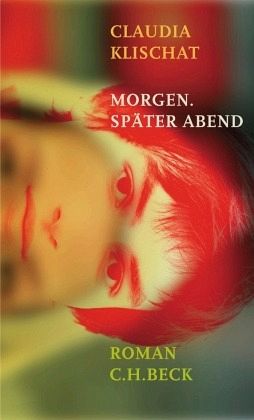

Morgen. Später Abend

Roman

Versandkostenfrei!

Versandfertig in 3-5 Tagen

18,90 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Nach einer Liebesnacht mit der wesentlich älteren Babs Stanebein wacht der junge Pizzabote Tom morgens auf und weiß nicht mehr, wer die Frau neben ihm ist, was geschehen ist und wo er eigentlich ist. Erst allmählich und bruchstückhaft kommen die Erinnerungen wieder: Es dämmert ihm, daß er am Vorabend jemanden niedergeschlagen und beraubt hat. Toms Leben, aber auch sein Geist sind aus den Fugen geraten, er flieht vor dem Mann, den er angegriffen hatte, ohne Schuhe auf die Straße - es ist Silvester -, folgt einer fremden Frau in ihre Wohnung und landet am Ende völlig zerrüttet bei San, seiner Freundin.

Der zweite Teil erzählt aus der Sicht von Veit, der straffällig geworden ist und von zu Hause abhaut, da sich seine Mutter ohnehin nicht um ihn kümmert. Er wird beim Trampen von einem Müllfahrer mitgenommen und gerät in dessen verworrene Lebensverhältnisse, wobei sich herausstellt, daß eines seiner Kinder der schizoide Tom ist, ein anderes San. Am Ende kehrt Veit zu seiner Mutter zurück, und es kommt zu einer prekären Versöhnung. In der dritten Geschichte trifft der Leser nun auf Babs Stanebein, die über ihren Liebhaber, ihre Nachbarin und ihr Leben räsonniert und einen mißglückten Versuch unternimmt, sich arbeitslos zu melden.

Atemlos, sprachmächtig, wie in einem Fiebertraum, zieht uns diese Prosa in ihren Bann, entfaltet sich der Roman dieser begabten Autorin durch drei Geschichten, die sich überlagern und ergänzen, wobei der Schluß in den Anfang zurückführt. Der Debutroman von Claudia Klischat zeichnet nicht nur ein Bild sich auflösender Familienverhältnisse und des zerfallenden Bewußtseins, er ist von einer brillanten und nervösen Schönheit, die etwas Erlösendes besitzt.

Der zweite Teil erzählt aus der Sicht von Veit, der straffällig geworden ist und von zu Hause abhaut, da sich seine Mutter ohnehin nicht um ihn kümmert. Er wird beim Trampen von einem Müllfahrer mitgenommen und gerät in dessen verworrene Lebensverhältnisse, wobei sich herausstellt, daß eines seiner Kinder der schizoide Tom ist, ein anderes San. Am Ende kehrt Veit zu seiner Mutter zurück, und es kommt zu einer prekären Versöhnung. In der dritten Geschichte trifft der Leser nun auf Babs Stanebein, die über ihren Liebhaber, ihre Nachbarin und ihr Leben räsonniert und einen mißglückten Versuch unternimmt, sich arbeitslos zu melden.

Atemlos, sprachmächtig, wie in einem Fiebertraum, zieht uns diese Prosa in ihren Bann, entfaltet sich der Roman dieser begabten Autorin durch drei Geschichten, die sich überlagern und ergänzen, wobei der Schluß in den Anfang zurückführt. Der Debutroman von Claudia Klischat zeichnet nicht nur ein Bild sich auflösender Familienverhältnisse und des zerfallenden Bewußtseins, er ist von einer brillanten und nervösen Schönheit, die etwas Erlösendes besitzt.

Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.