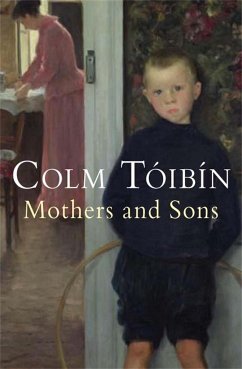

A collection of nine stories focusing on a moment in which an unspoken balance shifts; in which a mother and son do battle, or experience a sudden crisis, thus leaving their conception of who they are subtly or seriously altered.

Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Familiengeschichten sind die wunderbaren Erzählungen in Colm Toíbíns erstem Story-Band nur im weitesten Sinn. Sie handeln von Leere und Verlust.

Von Verena Lueken

Wenn ein Buch "Mütter und Söhne" heißt, liegt es nahe, Geschichten über Beziehungen zu erwarten, über schwierige, unauflösliche, ausnahmsweise vielleicht geglückte, möglicherweise traurige, auf jeden Fall existentielle Bindungen. Gefühle also, Affekte, Psychologie. In Colm Toíbíns Geschichten über Mütter und Söhne geht es um fast all dies auch. Außer um die Psychologie. Und damit fällt alles Erwartbare aus. Jedes Klischee, jedes Raster, Schema oder jede Typologie. An ihre Stelle treten ganz eigene, auch eigentümliche Geschichten, in denen Mütter und Söhne vorkommen, aber nicht unbedingt am selben Ort und nicht unbedingt so, dass ihre Beziehung zueinander im Mittelpunkt stünde. Und der Erzähler ist nicht notwendig auf Seiten der Söhne, nicht einmal immer in ihrer Nähe.

Die Söhne sind Kriminelle, Musiker, Priester oder Schäfer, die Mütter Sängerinnen, Bäuerinnen, Trinkerinnen, tot oder nicht da. Dies ist kein Buch der Variationen zum Thema nicht gewählter Verbindungen. Sondern ein Buch über Leerstellen, über das, was fehlt, und zwar auf eine unausweichliche Art. Es sind minimalistische Geschichten. Großartig erfunden, wunderbar geschrieben, so dass sich die Erzählung wie ein Schleier um das Erzählte legt, und wir durch die Sprache hindurch auf die Figuren, ihre Umgebung und ihre Handlungen schauen und erst langsam zu spüren beginnen, dass es der Verlust ist, der ihnen allen gemeinsam ist. Dass Toíbín davon erzählt, was nicht da ist, und sich vorstellt, was da, wo nichts ist, geschehen könnte. Er erzählt zum Beispiel, wie ein Sohn, dessen Mutter die Familie verlassen hat, um ihre Laufbahn als Sängerin zu verfolgen, die Mutter eines Abends, Jahre später, trifft und sich nicht zu erkennen gibt. Wie eine Mutter ihren Sohn bei den Beileidsbesuchen nach dem Tod der Großmutter beobachtet, deren ein und alles dieser Enkel gewesen war, und wie die Mutter nicht weiß, ob sie Trauer sieht oder Erleichterung oder vielleicht überhaupt kein Gefühl. Wie eine Mutter, deren Priestersohn vermutlich ein Kinderschänder ist, zum Bridge geht.

In der Eröffnungsgeschichte der Sammlung, "Der Gebrauch der Vernunft", steht ein Mann auf einem Balkon und schaut auf Dublin: "Die Stadt war eine große Leere", das ist der erste Satz dieses Buchs, und eine große Leere grundiert auch die folgenden Erzählungen. Sie spielen auf Landstraßen oder in dunklen, verschatteten Räumen, an den Rändern von Orten, die ihrerseits im Verschwinden begriffen sind, oder nächtens am Strand, und sie beginnen mit Beobachtungen, wenn nicht über die Leere, dann über die Dunkelheit, die hereinbricht, oder mit der Frage, ob die Vergangenheit, die in Gestalt alter Fotos oder Bilder oder unverrückbarer Kisten die Räume ausfüllt und die Gegenwart in Schach hält, vielleicht doch einmal ihren Schatten hebt, oder ob die Geschichte tatsächlich für immer zum Stillstand gekommen ist. Ein Zustand, der den meisten Figuren in Toíbíns Geschichten durchaus angenehm wäre.

Der Mann, der am Anfang auf Dublin schaut, ist ein Krimineller. "Er hatte ein paar Typen erschossen und einmal einen Mann erstochen, aber erwürgt hatte er noch niemanden." Das bedauert er, als er hört, dass seine Mutter regelmäßig mit einem Polizeispitzel trinkt. Seine Erinnerung an sein Leben zu Hause war eine "Leerstelle", aber er erinnert sich an ihre Besuche in der Erziehungsanstalt, in der die Ordensbrüder die Jungen züchtigten und dazu masturbierten. Toíbín erzählt von den schrecklichsten Dingen immer erst, wenn sie geschehen sind, und die Figuren sprechen, wenn überhaupt, vor allem mit sich selbst. Andere sind meistens nicht da. Oder zu fern. Die Mütter allemal. Toíbín interessiert, was dann passiert - wie die Menschen damit zurechtkommen, getötet zu haben, gequält worden zu sein, jemanden zu verlieren, allein zu sein, zurückzubleiben.

Da ist zum Beispiel die Mutter aus der längsten Erzählung des Bandes, "Ein langer Winter", fast eine Novelle. Einander nah sind hier die Brüder, von denen einer gerade vom Militärdienst zurückkommt, der andere dorthin aufbricht. Die Mutter trinkt, aber fast im selben Augenblick, in dem wir das erfahren, ist sie auch schon fortgegangen, ohne dass wir von ihr mehr wüssten als genau dies. Aber wir erfahren, wie es ist, in einem Bett zu liegen, wenn im Nachbarbett der Bruder nicht schnarcht, seine Abwesenheit den Raum füllt, welche Erinnerungen kommen und welches Glück es dann später ist, einem anderen Mann die Hand unters Hemd zu schieben und seine Körperwärme zu spüren, während dieser sagt, sei froh, dass du es hinter dir hast, dass deine Mutter tot ist und der Schmerz schon da.

Toíbín schreibt, als sei die Sprache der einzige Ort, an dem das, was verloren ist, noch zählt. Also gibt es keinen Satz, in dem es nicht darauf ankäme, nichts, was zu viel gesagt würde, aber auch nichts, was zu wenig Beachtung fände. Die Übertragung der geübten Toíbín-Übersetzer Giovanni und Ditte Bandini gibt diese Sorgfalt und den sprachlichen Reichtum auch im Deutschen wieder (obwohl auch sie häufig "sich erinnern" nicht reflexiv einsetzen, was sich immer mehr durchsetzt, aber scheußlich ist). "Alles, was gesagt wurde", heißt es in einer Geschichte, "war nur der Code für etwas anderes." Toíbín weiß, was dieses andere ist, und er erzählt davon so, dass wir es vermissen.

Colm Toíbín: Mütter und Söhne. Erzählungen. Aus dem Englischen von Giovanni und Ditte Bandini. Carl Hanser Verlag, München 2009. 285 S., geb.,19,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Colm Tóibín is a writer of extraordinary emotional clarity. Each of the nine stories is a snapshot of a point of crisis . . . Tóibín perfectly understands the instantaneous nature of the ideal short story; the sense that the pen is going straight into a major vein. These are beautiful stories, beautifully crafted. Kate Saunders Literary Review