Auf einem Jahrmarkt in Kansas spaziert im Jahre 1927 der zwölfjährige Waisenjunge Walter Clairborne Rawley durch die Lüfte. Es ist der Beginn einer wundersamen Karriere. Doch bald geraten Walter - frech, scharfzüngig und nie um einen Trick verlegen - und sein Lehrmeister Yehudi ins Visier der Schurken und Gangster Amerikas.Paul Austers abenteuerlicher Roman ist ein Gleichnis von ökonoischem Aufstieg und moralischem Verfall, ein Spiel mit den Mythen und Idealen eines Landes, das sich noch unschuldig wähnt, doch längst durch Gier und Übermut gefährdet ist.

Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Unverhoffte Begegnung eines Farbband-Sammlers und einer Fahndungs-Aktivistin: Gespräche mit dem Schriftsteller Paul Auster und der Künstlerin Sophie Calle

In Paul Austers Büchern, einer effektvollen Mischung aus angewandter Depression und amerikanischer Topographie, stoßen wir auf eine Passage, die die scheinbar planlosen Schritte des Flaneurs in ein geometrisches Schema überträgt. Der Text wird unterbrochen. An seine Stelle tritt ein Ideogramm, das den Weg durch die Stadt nachzeichnet. Dem Privatdetektiv Quinn dämmert, daß hinter den unerklärlichen, chaotischen Bewegungen Stillmanns, dem er in "Stadt aus Glas", dem ersten Buch der "New-York-Trilogie", durch die labyrinthische Quadratur Manhattans folgt, ein "Ansatz von zwingender Notwendigkeit" stecken könnte. Der Autor/Detektiv äußert die Hoffnung, daß den Bewegungen des Observierten ein Sinn zukomme, so dunkel dieser sein mag. Denn Quinn weiß, daß außerhalb des Zufalls keine Realität existiert. Hier finden wir den tieferen Ansatz dieser Prosa.

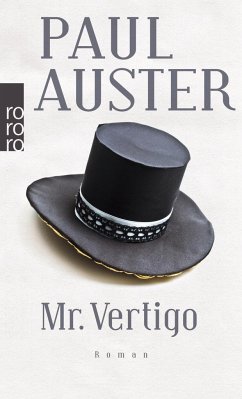

Die Anschaulichkeit der Bücher Austers, ihre babylonischen mentalen Architekturen und ihr schwindelerregendes Kalkül mit der Wahrscheinlichkeit verweisen auf Nathaniel Hawthorne oder Borges. Das Kalkül mit dem Zufall und der Zwang, Zufall interpretierend in Kausalität umzusetzen, gehen jedoch auf Kafka und Beckett zurück. Die ein Schema nachzeichnende Paranoia, deren geometrischen Aufriß "Stadt aus Glas" abbildet, erinnert an ein Wort von Beckett: In "Watt" finden wir den Hinweis auf "Zwischenfälle von großem formalem Glanz und unbestimmtem Inhalt". Zu den unvergeßlichen Erlebnissen während eines längeren Aufenthalts in Paris zählt Auster die Begegnung mit Beckett in der Closerie des Lilas. Es war weniger das Gespräch als die Organisation von Schweigen, die sich ihm eingeprägt hat. Auster fügt hinzu: "Ich hatte das Gefühl, wenn ich verschwunden wäre, hätte dies auf Beckett keinerlei Eindruck gemacht." In manchen seiner Bücher, wie "Die Musik des Zufalls" oder "Mr. Vertigo", spielt diese Nähe immer wieder genießerisch mit der Grenze zum Plagiat. Dies gilt vor allem für das Prinzipielle, für die metaphysische Aporie, die präsentiert wird. Sie steht im Vordergrund, nicht das schlüssige, einer Lösung zusteuernde kriminalistische Geflecht. Denn Auster braucht das Motiv des Kriminalistischen nur als Verkleidung für eine Hermeneutik, die nie aufgeht. Das Leben, das er darstellt, erscheint auf diese Weise als das perfekte Verbrechen eines deistischen Rechenmeisters.

Wir nehmen die Zeichnung, die den Gang durch den Zufall in ein scharf umrissenes Kalligramm umarbeitet, zum Ausgangspunkt und Anlaß für eine Begegnung, in der man wiederum Zwangsläufiges entdecken könnte. Die Rede ist vom Zusammentreffen Paul Austers mit Sophie Calle, der französischen Künstlerin, die in ihren Texten und Photoarbeiten gleichfalls das Unvorhergesehene zu ihrem Stoff gemacht hat. Sie geht in ihren Recherchen, die mit Vorliebe auf Verfolgung und Beschatten anspielen, jeweils einem neuen Pensum nach. Mit Auster spreche ich über die Beziehung zu Sophie Calle, in seinem Haus in Brooklyn, nicht weit vom Brooklyn Museum und dem weiten Park Slope Areal. Es ist eines der Häuser, die der Autor auch in seinen Texten dann und wann braucht: ein dreistöckiges Gebäude aus braunem Sandstein. Die steile Treppe bringt den Besucher aus dem kurzen Vorgarten in den ersten Stock. Hier liegen die Salons und die Küche. Um ins Arbeitszimmer zu gelangen, steigt man eine Treppe hinab. Dort entsteht das, was Paul Auster die "strange things" nennt. Er schreibt seine Bücher auf einer alten Schreibmaschine, langsam, unter Qualen, wie er hinzusetzt. Eine Seite am Tag mache ihn schon glücklich. Nirgends entdeckt man einen Computer oder einen Hinweis aufs Internet. Paul Auster hat vor, seiner Art zu arbeiten treu zu bleiben. Deshalb hat er vorgesorgt: Für die Zeit, wenn es keine Farbbänder mehr geben wird, möchte er gewappnet sein. Er zeigt mir einen Schrank, der mit Bändern vollgestopft ist. So fremdartig kommen einem diese Relikte der jüngsten Vergangenheit bereits vor, daß man eher an ein Kunstwerk, an eine Akkumulation von Arman, an ein nostalgisches Wunderkabinett als an den Nutzeffekt für den Schriftsteller denkt. In einem derartigen Domizil in Brooklyn, Genre Tatort, wohnt auch Black, der in "Schlagschatten", dem zweiten Teil der New-York-Triologie, Thoreaus Einsiedlerbuch "Walden" liest. Der Detektiv Blue, der ihn bespitzeln soll, beobachtet ihn aus der Wohnung gegenüber. Blue lebt - wie Becketts "Watt" - spiegelverkehrt zu Black.

Auster schreibt in einem Vorort der Metropole seines Landes. Sophie Calle auch. Sie sitzen sich in weiter Distanz wie Black und Blue gegenüber. Sie hat sich in einem modernen, selbst entworfenen Atelierhaus in der südlichen Banlieue von Paris eingerichtet, in Malakoff, am Boulevard Camélinat. "Malakoff wirkt sehr russisch", sagt sie, sie meint wohl: unerklärlich, fremd. Hier arbeitet die Künstlerin einige Monate im Jahr, zwischen ausgestopften Tieren, Devotionalien, Büchern und Photos. Im übrigen pendelt sie neuerdings auch zwischen Peking und New York. Man lebt in diesem Haus inmitten des kleinteiligen Häusergeschwürs, das sich daneben überall ausbreitet. Das Anonyme, Graue zieht Sophie Calle an. Sie scheint vom Schrecken der Vorstadt zu profitieren. Vor deren Unwegsamkeit und Redundanz fürchtet sich der Bewohner der Pariser Innenstadt bis heute. Seltsamerweise ist alles offen im weiten Pavillon. Wer weiß, wie sehr es Sophie Calle darum geht, dem anderen sein Rätsel zu entreißen, kann sich diese Transparenz nur damit erklären, daß die Künstlerin für sich selbst keine Geheimnisse zugeben möchte. Glas dominiert, Bambus verwandelt den Hof in ein Labyrinth. Man glaubt sich eher in Japan. Auch Christian Boltanski und Annette Messager haben sich in den Gebäuden, die den Garten umstehen, niedergelassen. Man könnte meinen, in der Wahl des Platzes offenbare sich eine Art intersubjektiver Lebensgemeinschaft. Doch diese Übernähe produziert offensichtlich eher Fremdheit: "Man sieht sich nicht, da man einander zu nahe ist."

Paul Auster wurde, wie er berichtet, vor zwölf Jahren auf Werke von Sophie Calle aufmerksam gemacht. Ein britischer Filmemacher, Michael Radford, hatte ihm Einblick in ihre Arbeiten verschafft. Er forderte den Schriftsteller auf, ausgehend von einer aufsehenerregenden Aktion der Künstlerin ein Drehbuch zu schreiben. Sophie Calle hatte in Paris ein Adreßbuch gefunden. Sie konnte es nicht an den Eigentümer zurückgeben, denn nirgends war der Name des Besitzers notiert. Sie begann damit, Frauen, auf deren Namen sie im Adreßbuch stieß, über denjenigen, der dieses Telephonverzeichnis verloren hatte, auszufragen. Die Zeitung "Libération" publizierte in Paris Tag für Tag das Ergebnis dieser Begegnungen. "Le carnet d'adresses" führte zu so etwas wie einem Porträt eines Unbekannten. Langsam tastete sie sich an den Fremden heran. Das Filmprojekt, für das Auster ein Skript beigesteuert hatte, zerschlug sich, doch Auster, den diese Rituale der Calle nicht mehr losließen, übernahm in seinem Roman "Leviathan" sieben Selbstversuche der Künstlerin. Dazu gehörten neben dem "Adreßbuch" "Venezianische Verfolgung", "Die Garderobe", "L'Hôtel", "Der Striptease" und "Das Geburtstagsritual". Aus Sophie Calle wurde im Buch "Leviathan" die Figur der übernervösen, erotischen Maria.

Dies alles geschah mit dem Einverständnis der Französin. Auf der Impressumseite lesen wir: "Der Autor dankt Sophie Calle für die Erlaubnis, Fakten und Fiktion vermischen zu dürfen." Auster erfindet darüber hinaus für seine Maria einige weitere Spiele. Sophie Calle greift ihrerseits auf diese zurück und zieht sie - mit Einwilligung des Autors - als Anleitungen für neue Aktionen heran. Sie übernimmt unter anderem aus "Leviathan" das Projekt "die chromatische Diät": Jeden Tag aß Austers Maria Lebensmittel einer bestimmten Farbe: "Montags Orange: Karotten, Beutelmelonen, gekochte Garnelen. Dienstags Rot: Tomaten, Kakipflaumen, Tatar . . ."

Die Reaktion von Sophie Calle ist bezeichnend. Sie beläßt es nicht dabei, die Rituale, die Auster in "Leviathan" für Maria hinzuerfindet, in der Realität nachzustellen und zu Photoarbeiten mit umfassenden Erläuterungen umzuarbeiten. Sie fordert Auster auf, für sie ein eigenes Aktionsprogramm zu entwerfen, das sie in den Straßen von New York umsetzen möchte. Auster scheint von dieser Vorstellung einer Auftragsarbeit für Sophie Calle einerseits fasziniert, andererseits fürchtet er sich, dadurch in eine zu starke Abhängigkeit von der Obsession der Künstlerin zu geraten. Denn wer die Arbeiten von Calle kennt, weiß, daß diese ihr Zeremoniell am Rande bedrohlicher, halbkrimineller Situationen aufbaut. Für "L'Hôtel" verdingt sich Sophie Calle für einige Wochen in Venedig als Zimmermädchen in einem Hotel. Der Job dient als Vorwand. Sie dringt in die Zimmer ein, öffnet Schubladen, Koffer und photographiert die Objekte, die sie vorfindet. Photos und Begleittexte werden auf große Tafeln aufgezogen und ausgestellt. Sophie Calle beschreibt nicht nur das Inventar, sie notiert die Erregung, die diese Rendezvous vor leeren Betten in fremden Räumen in ihr hervorrufen. Sie konzentriert sich dabei auf den prickelnden Moment, den sie jeweils als unersetzbaren Paroxysmus von neuem erlebt: den der möglichen, vielleicht erhofften Demaskierung.

Zwei Jahre lang widersetzte sich Auster dem Drängen Sophie Calles, ihr das Szenario für eine New Yorker Reality-Show zu liefern. Dann erst gibt er ihr die Order. Sie startet drei getrennte Aktionen. Die erste besteht darin, wildfremde Menschen anzulächeln, die zweite - mit einem für sie neuen, soziologischen Hintergrund - fordert sie auf, Homeless Sandwichs und Zigaretten anzubieten. Die dritte Aktion schließlich führt sie dazu, eine öffentliche Telefonzelle in New York wie einen Altar zu schmücken und zu pflegen. Die Reaktionen darauf, die sie in Schrift und Bild festhält, sind so komisch wie bedrohlich. Im Gespräch mit Auster werden die Gründe für sein langes Zögern deutlich. Seine Zurückhaltung hat nicht nur mit der Befürchtung zu tun, in eine illegale Sache hineinzugeraten. Gewiß, der Auftrag erregte Auster, regte ihn an. Aber er fürchtete sich auch vor dem Vampirismus des anderen Werks, das seine Arbeit in eine andere künstlerische Gattung zu transponieren versuchte.

Man kann sich nicht des Eindrucks erwehren, als betrachte Auster nach wie vor den Annäherungsversuch der Calle als einen Einbruch in sein Leben und in sein Schreiben. Für ihn muß die Grenze zwischen dem eigenen Werk und dem der Künstlerin undurchlässig bleiben. Sophie verfüge über eine völlig verschiedene Sensibilität. Er legt Wert auf die entscheidende Differenz: "Ich schreibe Geschichten, sie lebt Geschichten." Deshalb trennt er auch in seinem Dank, den er "Leviathan" voranstellt, eindeutig zwischen einem Werk, das mit "Fakten", und einem Werk, das mit "Fiktion" zu tun hat. Denn nichts geht in seinen Augen bei Sophie Calle auf Invention zurück, nichts ist konzeptuell. Sie macht reale Experimente: Sie setzt sich eine Aufgabe als Prämisse für eine Stimmung oder eine Botschaft und führt, um diese zu testen, Versuchsreihen in Lebensgröße durch. Paul Auster begleitet seine Beschwörungsformel, die so scharf zwischen Schreiben und Erleben unterscheidet, mit dem stolzen Hinweis: "Ich schaffe mein eigenes hermetisches Werk." Deshalb schließt er es auch völlig aus, es könnte mit seiner Hilfe zu einer Neuauflage der New Yorker Aktionen kommen, die Sophie Calle in "Gotham Handbook" protokollierte.

Der Kommentar dazu, spiegelverkehrt, in Malakoff gegeben, versucht gleichfalls, eine Distanz zum "Partner" zu behaupten. Deshalb habe sie immer alle Vorschläge von Buchhändlern oder Galeristen abgelehnt, gemeinsam mit Auster bei Lesungen oder bei Ausstellungseröffnungen aufzutreten. Sophie Calle meint, sie sei mit Paul Auster keinesfalls näher befreundet. Auf diese Feststellung legt sie offenbar größten Wert. Auch sie verweist auf ihre absolute Autonomie. Sie möchte sich zudem mit ihren Arbeiten dem Schriftsteller keineswegs aufdrängen: "Ich spielte mit seinem Buch, und ich hatte zunächst nicht die Absicht, ihm persönlich zu begegnen." Erst der britische Cineast brachte die Verbindung zustande, vorher sei ihr der Name Auster unbekannt gewesen. In dem Haus, in dem das Tote und Ausgestopfte Vorrang haben, glaubt man dieses Lob der Distanz. Es geht Sophie Calle weniger um einen direkten, andauernden Kontakt als um die Fabrikation von Erinnerung.

Sie ist stolz auf ihr Museum der Freundschaft, zeigt die zahlreichen großen vertrockneten Blumensträuße, die sie in einer Kammer aufbewahrt. Sie stammen alle von Frank Gehry. Vor fünfzehn Jahren entdeckte der kalifornische Architekt das Werk der Französin. Ihn darf sie mit Stolz ihren ersten Manager nennen. Denn Gehry organisierte ihre erste Ausstellung. Seit diesem Tag läßt er ihr bei jeder Ausstellungseröffnung ein Bouquet aus Rosen überreichen. Erinnerung, Anwachsen des Vergangenen - das Motiv paßt zu den Projekten, die Sophie Calle ausführt. Es begegnet uns auch wieder in der jüngsten Arbeit, deren Fertigstellung sie über fünfzehn Jahre hinauszuzögern versuchte. Sie hat sie vor kurzem in Tokio, im Museum Hara, vorgestellt. "Douleurs exquises", "köstliche Schmerzen", kreist um das Inventar von Jammer und Leid. Sie sammelte das Unglück anderer Menschen ein, um eine eigene Glücklosigkeit zu übertönen.

Dieser Umgang mit Inventaren und Indizien ist nicht neu. Eine Reihe von Künstlern hat aus dieser Spurensicherung eine poetisch-nostalgische Schrift entwickelt. Unter der Hand von Boltanski wurden aus der Ansammlung abgelegter Dinge im Lauf der Jahre präzise und quälende Historienbilder des Jahrhunderts. Auch Sophie Calle geht es um einen psychisch begründeten Aspekt dieser Präsenz des Menschen: In ihren Arbeiten treffen Evokation von Abwesenheit und Faszination durch das Anonyme zusammen. Die Lektüre von Georges Perec wurde für sie, wie für viele Künstler, die seit den siebziger Jahren in Frankreich erstmals in den Vordergrund traten, wichtig. Denn in "Les choses" von Perec sind, im Unterschied zu Sartres Phänomenologie des Widrig-Materiellen, die Symbolisierung und Bewertung der Dingwelt fast verschwunden. Alles erscheint härter, faktischer.

Von anderen großen Erinnerungsmeistern wie Boltanski, Le Gac, Gerz oder Messager unterscheidet Sophie Calle der unbändige Aktionismus, der ihre Arbeit prägt. Sie lebt im Jagdfieber, präsentiert vorzugsweise Trophäen. Es sind Trophäen, von denen sichtbar das Blut der eigenen Jagdleidenschaft tropft. Hier hat - im Unterschied zu dem, was Auster gibt - das Fiktive oder Nachgestellte keinen Platz. Dies stimmt für alle Arbeiten, die wir von ihr kennen. Calle gehört zu jenen Künstlern, die Imagination und Stilisierung durch Realität zu ersetzen suchen. Doch welche Realität meint sie? Sicherlich nicht die der Voyeure, die nach und nach zum Entertainment der Gesellschaft wird. Das Private als Kitzel interessiert sie nicht. Es geht - hier trifft sie sich mit Auster - um die von den Surrealisten in Gang gebrachte Hermeneutik, die aus der Begegnung des Zufälligen und Übersehenen ihre Bilder und Erkenntnisse schafft.

Unübersehbar wirkt das emotional aufgewiegelte Wissen um den "hasard objectif", den objektiven Zufall, nach, den Aragons "Le Paysan de Paris" oder Bretons "Nadja" in unvergeßliche Bilder gefaßt haben. Es sind Bücher, über die Walter Benjamin notierte, daß er von ihnen "des Abends im Bett nie mehr als zwei bis drei Seiten lesen konnte, weil mein Herzklopfen dann so stark wurde, daß ich das Buch aus der Hand legen mußte". Dieses Wissen um die Alchimie des Banalen, die auf unerwartete Begegnungen angewiesen bleibt, macht aus den Arbeiten der Sophie Calle so lehrreiche Spektakel. Suche steht im Vordergrund. Es ist eine Fahndung, die sich nicht um ein Ergebnis schert. Die Frage nach einem Sinn verkleidet sich in ein kriminalistisches Personal, doch die Suche bleibt offen. Das Werk jagt Menschen und Situationen. In Calles Protokollen sollen wir wie bei Auster auf Dauer die letzte Seite des Buches vermissen, den Ort, der die Lösung brächte.

Die Beziehung Auster-Calle mag zufällig sein, aber den Mehrwert Zufall bindet die Werke aneinander. Die Transfusion von Sinn kommt eher der Kunst als der Literatur zugute. Die Kunst profitiert davon: Austers Bücher, die wir als Kommentar heranziehen, verringern die Aphasie der Bilder. Wir können darüber froh sein. Denn die Behauptung einer Autonomie des Künstlers hat sich in zahllosen unsäglichen und inhaltslosen Gesten verloren. Die leersten entstanden dort, wo es darum ging, künstlerische Sprachen zu entwickeln, die eine erkennbare und verbindliche Ikonographie durch rein subjektive Formen und Techniken zu ersetzen versuchten. Die Privatmythologien und die Systeme, die in den Ateliers ausgearbeitet wurden, sind reich an Botschaften. Politische, soziologische, wissenschaftliche Assoziationen stehen im Vordergrund. Doch die sind oft durch Spitzfindiges und Persönliches derart überdeterminiert, daß man sich im Gestrüpp einer privaten "Iconologia" verliert. Aus diesem Grund erscheint die zufällige Begegnung zwischen Brooklyn und Malakoff, zwischen Auster und Calle, zwischen Blue und Black als ein notwendiger Glücksfall.

WERNER SPIES

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main