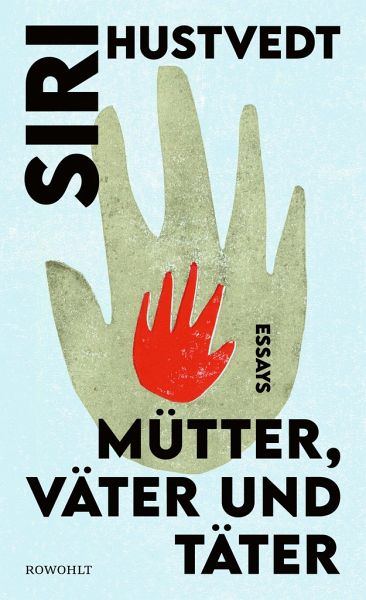

Mütter, Väter und Täter

Essays "Die Virginia Woolf des 21. Jahrhunderts." Literary Review

Übersetzung: Osterwald, Grete; Aumüller, Uli

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Siri Hustvedts Themen in dieser neuen, sehr persönlichen Sammlung von erstaunlichen Essays reichen von der Natur von Erinnerung und Zeit bis zu dem, was wir von unseren Eltern erben, und sie erweitern ihre bekannten Forschungsgebiete: Feminismus, Psychoanalyse, Neurowissenschaften, die Kunst, das Denken und das Schreiben. An lebendig erzählten Beispielen aus ihrer privaten Familiengeschichte und Lebenserfahrung zeigt Hustvedt, wie porös die Grenzen zwischen uns und den anderen, zwischen Kunst und Betrachter, zwischen dem Ich und der Welt sind. Und so privat diese abwechslungsreiche Reise du...

Siri Hustvedts Themen in dieser neuen, sehr persönlichen Sammlung von erstaunlichen Essays reichen von der Natur von Erinnerung und Zeit bis zu dem, was wir von unseren Eltern erben, und sie erweitern ihre bekannten Forschungsgebiete: Feminismus, Psychoanalyse, Neurowissenschaften, die Kunst, das Denken und das Schreiben. An lebendig erzählten Beispielen aus ihrer privaten Familiengeschichte und Lebenserfahrung zeigt Hustvedt, wie porös die Grenzen zwischen uns und den anderen, zwischen Kunst und Betrachter, zwischen dem Ich und der Welt sind. Und so privat diese abwechslungsreiche Reise durch die unterschiedlichsten Themenfelder erscheint, so universell ist sie letztlich - ein vorläufiges Fazit von Siri Hustvedts lebenslanger Auseinandersetzung mit der Frage, wie wir funktionieren und was uns als Menschen zusammenhält.