Lamya Kaddor gehört zu einer neuen Generation von deutschen Muslimen. In ihrem mutigen, sehr persönlichen Buch kritisiert sie das beklagenswerte Erscheinungsbild des Islam in Deutschland ebenso wie die Wagenburg-Mentalität der Nicht-Muslime. Ein längst überfälliges Plädoyer für einen zeitgemäßen Islam. Der Islam ist Teil der deutschen Gesellschaft. Nur wollen das viele nicht wahr haben – unsere selbsternannten Islamkritiker nicht und am wenigsten viele Muslime selbst. Die schweigende Mehrheit lässt es zu, dass bärtige Fundamentalisten sie in der Öffentlichkeit repräsentieren und dass Terror, Zwangsheirat und Ehrenmorde das Bild vom Islam bestimmen. Lamya Kaddor gibt den liberalen, aufgeklärten Muslimen in Deutschland endlich eine Stimme, vor allem den Frauen, die selbstbestimmt – mit oder ohne Schleier – leben wollen, ohne ihre Religion preiszugeben. Sie erzählt, wie sie in Deutschland als Tochter frommer arabischer Einwanderer groß geworden ist und mit welchen Herausforderungen sie als "Ausländerin" in der Schule und als junge gläubige Frau im Berufsleben fertig werden musste. Ein ebenso spannendes wie sympathisches Buch, das wachrütteln und die verschlafene Integrationsdebatte beleben wird.

Lamya Kaddor steht für ein aufgeklärtes muslimisches Milieu. Ihr Buch ordnet die Islamdebatte neu.

Von Karen Krüger

Muslimisch, weiblich, deutsch - der Kombination dieser Attribute, so mag hierzulande manch einer reflexhaft glauben, wohnt sozialer Sprengstoff inne. Denn sie ist beileibe nicht jene, die einem beim Gedanken an eine aufgeschlossene Deutsche als Allererstes in den Sinn kommen will. Das Klischee möchte, dass Musliminnen, ob sie die deutsche Staatsbürgerschaft haben oder nicht ist da egal, ein Kopftuch tragen. Und dieses wird dann schnell mit konservativer Rückständigkeit, mit mangelndem Wissen über das deutsche Werte- und Normensystem und mit Patriarchat und Papiergesellschaft assoziiert. Der Gedankenschluss ist nicht falsch; Beispiele, die ihn belegen, gibt es genug. Genauso wenig ist er aber richtig, denn weder gibt es einen einheitlichen Islam noch eine einheitliche muslimische Lebensweise. Nicht alle Muslime legen den Islam als eine dogmatisch zu verstehende Gesetzesreligion aus, gerade hierzulande bemühen sich immer mehr Muslime um eine weltoffene, liberale Perspektive. Doch was hilft das, wenn die andere Seite das öffentliche Bild von Muslimen in Deutschland prägt?

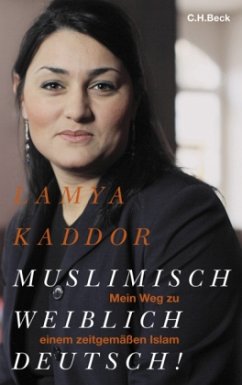

"Muslimisch, weiblich, deutsch! Mein Weg zu einem zeitgemäßem Islam" heißt das Buch, mit dem Lamya Kaddor eine zu wenig wahrgenommene Form des muslimischen Lebens in Deutschland vorstellen will. "Ich bin gläubige Muslimin, und das hindert mich nicht daran, eine gute Demokratin zu sein" schreibt die muslimische Religionspädagogin, deren Familie in den siebziger Jahren aus Syrien nach Deutschland gekommen ist und die den Islam nur als "ein Mosaiksteinchen" ihrer Identität beschreibt, sich aber dennoch als "Berufsmuslimin" bezeichnet. Mit anderen Wissenschaftlern baute sie das "Centrum für Religiöse Studien" an der Universität Münster auf, unterrichtete mehrere Jahre Islamkunde in deutscher Sprache an einer Grund- und an einer Hauptschule und handelte sich als Mitherausgeberin von "Saphir", dem ersten deutschen Schulbuch zum Islam, sowie mit ihrem "Koran für Kinder" viel Lob, von Vertretern der islamischen Verbände aber auch viel Tadel ein.

Lamya Kaddor trägt kein Kopftuch, nicht weil sie sein Tragen nicht als eine religiöse Vorschrift wertet, sondern "weil es den eigentlichen Sinn, den Gott damit verbunden hat, in der Zeit und in der Welt, in der ich lebe, nicht mehr erfüllen kann". In dieser Haltung äußert sich die Grundannahme der Zweiunddreißigjährigen: Die Welt verändert sich, und mit ihr muss sich auch der Islam verändern. Anderenfalls driften Religion und Realität immer mehr auseinander. Auf Dauer könne der Islam für die Gegenwart nur seine Bedeutung bewahren, wenn eine neue Auslegung seiner Grundsätze gelinge. Im Falle der Kopftuchfrage erschließe sich das Gebot aus orthodoxer Sicht zwar aus dem Koran und sei außerdem über Jahrhunderte hinweg durch männliche Religionsgelehrte untermauert worden. Wenn Frauen deren theologischer Argumentation folgten und sich aus freien Stücken für das Kopftuch entschieden, müsse man das deshalb akzeptieren.

Anders verhalte es sich bei einem Koranverständnis, dass die Offenbarungen als Denkanstöße für Veränderungen konkreter Situationen versteht. Nach der historisch-kritischen Lesart Kaddors wurde den Frauen das Tragen eines Schleiers geraten, um ihnen Schutz in der arabischen Gesellschaft zur Zeit Mohammeds zu gewähren, und war an deren ethischen und moralischen Vorstellungen ausgerichtet. Deshalb müsse heute die Frage bezüglich des Bekleidungsverbots im Islam lauten: "Erfüllt das Kopftuch in Deutschland heute noch denselben Zweck?" Sie antwortet mit Nein. "Den Schutz meiner körperlichen Unversehrtheit übernehmen heute in Deutschland Recht und Gesetz. Doch auch in Hinblick auf meine moralische Unversehrtheit bin ich angesichts der Freiheiten, die mir der moderne Rechtsstaat bietet, mehr denn je selbstverantwortlich. Das Kopftuch kann mir diese Verantwortung nicht abnehmen."

Nach Ansicht der Religionspädagogin befinden sich die Muslime in Deutschland in einer Sackgasse, da sie die Meinungsführerschaft einer "fundamentalistischen Minderheit" überlassen haben. Die bisher schweigende Mehrheit der deutschen Muslime müsse sich organisieren, damit nicht länger religiöse Hardliner wie die Dititb oder Millî Görüs, in denen überdies Männer die relevanten Positionen besetzen, die Deutungshoheit innehaben.

Mit ihrem Buch gibt Lamya Kaddor wichtige Einblicke in ein aufgeklärtes muslimisches Milieu, von deren Vertretern man sich wünscht, dass sie sich viel stärker in die Islamdebatte einmischen würden.

Lamya Kaddor: "Muslimisch, weiblich, deutsch!". Mein Weg zu einem zeitgemäßen Islam. Verlag C.H. Beck, München 2010. 206 S., geb., 17,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension

Rezensentin Canan Topçu verrät nicht explizit, ob sie die religiösen Analysen der Autorin Lamya Kaddor überzeugen. Allerdings erhebt sie keine Einwände, und wenn sich Kaddor selbst gleich doppelt als Autorität empfiehlt, nämlich als Islamwissenschaftlerin und Gläubige, scheint das für Topcu seine Richtigkeit zu haben. Was der Rezensentin vor allem zu imponieren scheint, ist, dass Kaddor für sich selbst durchaus in Anspruch nimmt, aufgeklärt und muslimisch zugleich zu sein. Im Ürbigen belässt sie es dabei, einige Thesen von Kaddor anzureißen, etwa dass sie Islaminterpretationen kritisiere, "die mit der Unterdrückung der Frau einhergehen". Sehr zupass scheint Topcu zu kommen, dass Kaddor nicht den Verbänden und Islamkritikern die Definitionsmacht darüber lassen will, was diese Religion ausmacht.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH