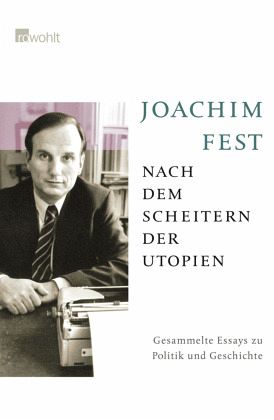

Nach dem Scheitern der Utopien

Gesammelte Essays zu Politik und Geschichte

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Als Journalist und als Herausgeber der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" hat Joachim Fest die publizistischen Debatten der Bundesrepublik geprägt wie kaum ein anderer. Seine Leitartikel und Kommentare widmen sich den großen Themen und Ereignissen der jüngeren Vergangenheit: Radikalenerlass und Deutscher Herbst, der Fall Filbinger und die TV-Serie "Holocaust", die gefälschten Hitler-Tagebücher und der Historikerstreit, zweiter Golfkrieg und ausländerfeindliche Gewalt sowie die Parteispendenskandale der Jahrtausendwende. Daneben setzt er sich in grundlegenden Essays mit 1968 und dem "zerst...

Als Journalist und als Herausgeber der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" hat Joachim Fest die publizistischen Debatten der Bundesrepublik geprägt wie kaum ein anderer. Seine Leitartikel und Kommentare widmen sich den großen Themen und Ereignissen der jüngeren Vergangenheit: Radikalenerlass und Deutscher Herbst, der Fall Filbinger und die TV-Serie "Holocaust", die gefälschten Hitler-Tagebücher und der Historikerstreit, zweiter Golfkrieg und ausländerfeindliche Gewalt sowie die Parteispendenskandale der Jahrtausendwende. Daneben setzt er sich in grundlegenden Essays mit 1968 und dem "zerstörten Traum" des utopischen Denkens auseinander. So entsteht ein lebendiges Panorama der politischen Kulturgeschichte, ergänzt durch wegweisende Aufsätze zu historischen Themen - das Vermächtnis eines unabhängigen Geistes und glänzenden Stilisten.