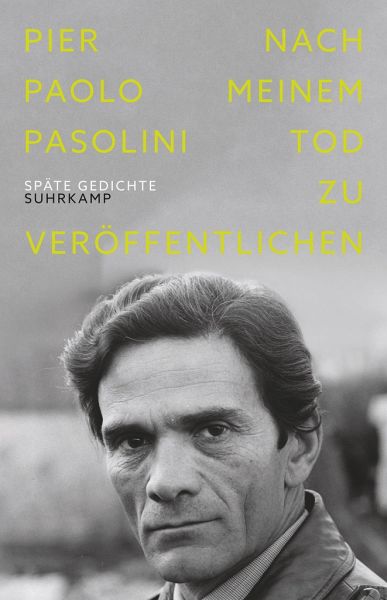

Nach meinem Tod zu veröffentlichen

Späte Gedichte. Zweisprachige Ausgabe

Mitarbeit: Prammer, Theresia;Übersetzung: Prammer, Theresia

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

42,00 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

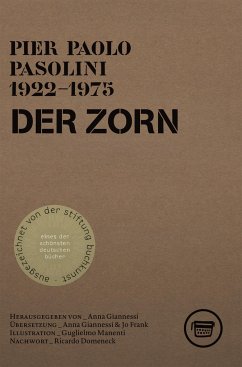

Zu Beginn der sechziger Jahre hat Pasolini in Rom Fuß gefasst, er hat zwei gefeierte Romane veröffentlicht und sich eine neue, flammende Leidenschaft erschlossen, das Kino. Doch der Ort, an dem sich seine Passion, die sozialen und politischen Verhältnisse der Welt festzuhalten, am dringlichsten äußert, ist seine Lyrik. Kompromisslos wirft Pasolini den eigenen Körper in den Kampf, prangert die verlogenen Ideologien der Machthaber an und protestiert gegen die Seelenlosigkeit des Kapitalismus. Zugleich sind seine Gedichte eine Liebeserklärung an den Menschen, an das römische Subproletaria...

Zu Beginn der sechziger Jahre hat Pasolini in Rom Fuß gefasst, er hat zwei gefeierte Romane veröffentlicht und sich eine neue, flammende Leidenschaft erschlossen, das Kino. Doch der Ort, an dem sich seine Passion, die sozialen und politischen Verhältnisse der Welt festzuhalten, am dringlichsten äußert, ist seine Lyrik. Kompromisslos wirft Pasolini den eigenen Körper in den Kampf, prangert die verlogenen Ideologien der Machthaber an und protestiert gegen die Seelenlosigkeit des Kapitalismus. Zugleich sind seine Gedichte eine Liebeserklärung an den Menschen, an das römische Subproletariat, es sind Verse voller Nostalgie, Zärtlichkeit und Solidarität.

Nach meinem Tod zu veröffentlichen versammelt erstmals unübersetzte und aus dem Nachlass erschlossene späte Gedichte Pasolinis - Gedichte von äußerster politischer Luzidität und belebendem Pathos. Es ist das Protokoll einer Krise linken Denkens, das rund sechzig Jahre nach seinem Entstehen an Dringlichkeit und Anmut nichts eingebüßt hat.

Nach meinem Tod zu veröffentlichen versammelt erstmals unübersetzte und aus dem Nachlass erschlossene späte Gedichte Pasolinis - Gedichte von äußerster politischer Luzidität und belebendem Pathos. Es ist das Protokoll einer Krise linken Denkens, das rund sechzig Jahre nach seinem Entstehen an Dringlichkeit und Anmut nichts eingebüßt hat.