Produktdetails

- Edition Text Bd.4

- Verlag: Roter Stern, Fr. / Stroemfeld

- Faks. d. Ausg. v. 1808.

- Seitenzahl: 1107

- Deutsch, Französisch

- Abmessung: 216mm x 143mm x 69mm

- Gewicht: 1288g

- ISBN-13: 9783878775737

- ISBN-10: 3878775733

- Artikelnr.: 06866164

- Herstellerkennzeichnung Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.

Wer einmal angefangen hat, Geschmack am Außergewöhnlichen zu finden, wird schwer damit aufhören können. Schönstes Beispiel hierfür ist der Verleger K. D. Wolff. Während der Arbeit an der historisch-kritischen Ausgabe sämtlicher Werke Heinrich von Kleists stößt er auf den Hinweis, daß der Dichter sich beworben hatte, in Dresden Verleger des Code Napoléon zu werden. Kleist versprach sich davon ganz richtig ein einträgliches Geschäft, das ihn erst einmal von den weiteren Zumutungen des materiellen Lebens freistellen sollte: ein bürgerliches Gesetzbuch als Grundlage einer unbürgerlichen Existenz im Geiste. Es blieb ein schöner Traum - Kleist erhielt den Zuschlag nicht.

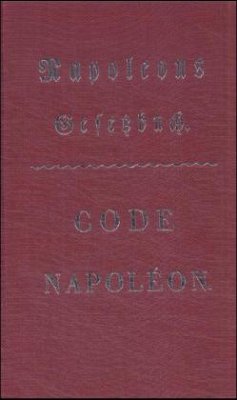

Das Gesetzbuch, das den Dichter interessierte, machte auch den Verleger neugierig, zumal er sich erinnerte, daß seine Dorfschullehrerin in Nordhessen gegen alle populäre Franzosenfresserei Napoleons gesetzgeberisches Erbe hochhielt. All diese Koinzidenzen von Biographie und Bibliophilie haben uns einen prächtigen Faksimile-Nachdruck der seltenen zweisprachigen Original-Ausgabe des Code Napoléon von 1808 für das Königreich Westfalen beschert ("Napoleons Gesetzbuch. Code Napoléon". Hrsg. von K. D. Wolff. Stroemfeld Verlag, Frankfurt am Main 2001. 1120 S., geb., 128,- [Euro]). Die silber eingewirkte Schrift auf dem glänzenden purpurroten Leinen-Einband, das große N, das dem Gesetzbuch einen hohen Rücken macht, sind nicht nur ein haptisches und optisches Vergnügen. Über den ersten sinnlichen Eindruck bietet sich gleich auch die imperiale Geste dar, mit der eine der wichtigsten Grundlagen des bürgerlichen Jahrhunderts gegen die traditionalen Rechtsbestände durchgesetzt wurde.

Überdies enthält der Band ein sehr lesenswertes Nachwort von Barbara Dölemeyer vom Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte, die sich am klar-eleganten Stil des Code selbst ein Beispiel genommen hat. Dieser Nachdruck, der nicht zuletzt durch die Unterstützung der Alfred Herrhausen Gesellschaft für internationalen Dialog und der Deutschen Bank möglich wurde, erinnert kurz vor der Erweiterung der Europäischen Union an die eminent wichtige Rolle, welche die Gesetzgebung für das Zusammenwachsen politischer Gemeinschaften besitzt. Den Code Napoléon könnte man in Brüssel durchaus als Mahnung begreifen, daß jede Vereinheitlichung des Rechts, wie sie in Europa ja angestrebt wird, nur dann Aussicht auf Erfolg hat, wenn sie von einem klaren politischen Begriff der zu schaffenden Zustände, der wünschenswerten ebenso wie der abzuwehrenden Möglichkeiten, inspiriert wird.

Brüssel aber, das muß man einräumen, kann gar nicht im Besitz eines solchen Elans sein. Es müßte denn seine eigene Evolution in eine Revolution überführen - im umgekehrten Verhältnis zu Napoleon, der nicht zuletzt mit diesem Gesetzeswerk die Revolution in die Evolution der Kodifizierung schob, in die longue durée der entstehenden bürgerlichen Gesellschaft. Im linksrheinischen Deutschland und im Großherzogtum Baden wurde bis zur Einführung des Bürgerlichen Gesetzbuches am 1. Januar 1900 Recht nach dem Code civile gesprochen, wie man den Code Napoléon aus politischer Rücksicht dann lieber nannte. In Frankreich ist er mit vielerlei Modifikationen noch heute gültig, sein Einfluß reicht in das frankophone Afrika, nach Lateinamerika, in die Türkei, nach Ägypten, Japan, ja sogar bis nach Thailand.

Der Code Napoléon gliedert sich in drei "Bücher" mit rund 2300 Artikeln. Das erste ist dem Personenrecht, das zweite und weitaus größte dem Güter- und Eigentumsrecht gewidmet. Das dritte schließlich befaßt sich mit dem Erwerbsrecht. Patriarchalisch-konservativ in seinen Bestimmungen zum Familienrecht - worauf Napoleon selbst Wert legte -, liegt die historische Leistung des Gesetzeswerkes in der Loslösung des Eigentums von allen ständischen Fesseln. Es galt: Wer besitzen will, dem werden keine Hindernisse seines Erwerbsfleißes in den Weg gestellt, der "Mensch als Eigentümer ist das Leitbild" (Dölemeyer).

Karl Marx schätzte das Gesetzeswerk aus gutem Grund als erste Quelle der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaftsordnung; daß gleich mit der Konstitution des bürgerlichen Individuums auch die Paragraphen über den "bürgerlichen Tod", nämlich den Entzug der bürgerlichen Rechte, festgesetzt wurden, ist zwar folgerichtig und nicht zuletzt ein Schutz gegen Willkür. Zugleich aber enthält die Tatsache des Niederschreibens einer solchen Bedingung unserer bürgerlichen Existenz, gerade indem sie Rechtsgleichheit schafft und damit eine Voraussetzung von Freiheit, die Erinnerung an die Grundbedingung des Gesellschaftlichen schlechthin: Entweder man gehört dazu, oder aber man tut es nicht. Die schriftliche Fixierung solcher Bedingungen lassen die "Machbarkeit" der rechtlichen Existenzbedingung gegenüber dem Gewohnheitsrecht mit seinen Ausnahmen und situativen Sonderregelungen hervortreten - und damit deren planmäßige Verbesserung oder eben: Verschlechterung.

Die schriftliche Fixierung von Grundrechten muß also, um nicht beliebig veränderbar zu sein, sakralisiert werden - womit die säkulare bürgerliche Gesellschaft die Bedingungen ihrer selbst durch Mittel gewährleisten muß, die ihr selbst fremd zu sein hätten. Zählte doch insbesondere die Trennung von Staat und Kirche, die Vertragsfreiheit sowie die Freiheit der Person und die Gleichheit vor dem Gesetz zu den Kernpunkten des Gesetzbuches. Erst damit, so Napoleon, werde die Revolution als Roman beendet und nunmehr als Geschichte fortgesetzt. Heute ist es nicht zuletzt ein Souvenir des souveränen Eigentümers, in dessen Besitz man sich ohne jede ständische Kautelen bringen darf.

MICHAEL JEISMANN

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur TAZ-Rezension

Anlässlich seiner Neuausgabe unternimmt Rezensent Rudolf Walther eine kritische Würdigung des Code Napoléon, der jetzt in einem "prächtigen" Faksimile-Nachdruck der zweisprachige Ausgabe von 1808 vorliegt. Das große Verdienst des "Code Napoléon", dem französischen Zivilgesetzbuch, das am 21. 3. 1804 als "Code civil" in Kraft trat, erblickt Walther darin, dass das Gesetzbuch die revolutionären Errungenschaften von 1789 - die Freiheit der Person, deren Gleichheit vor dem Gesetz, die Freiheit des Eigentums sowie die Vertrags- und Berufsfreiheit - ins Privatrecht transportierte. Walther hebt hervor, dass der "Code civil" geradezu ein Musterbeispiel von Klarheit darstellt: Im Unterschied etwa zum "Allgemeinen Landrecht für die preußischen Staaten" (1794), das mit seinen fast 20.000 Artikeln zum "unförmigsten Monstrum in der europäischen Gesetzgebungsgeschichte" wurde, umfasst der "Code civil" "dank seiner handwerklich-juristischen wie sprachlichen Eleganz" lediglich 2.281 Artikel, berichtet Walther. Auch wenn der "Code civil" nicht alle alten Ungleichheiten, etwa die zwischen Mann und Frau, beseitigte, wie Walther kritisch festhält, bewahrte er doch den Kern der Revolution von 1789 - die Befreiung der Person von geburts- und berufsständischen Bindungen und Ungleichheiten.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH