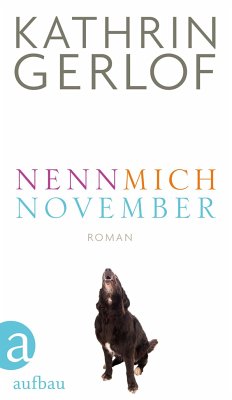

Über die Halbwertzeit der Liebe und den Eigensinn der Hoffnung. Marthe und David befinden sich im freien Fall und müssen Privatinsolvenz anmelden. Notgedrungen ziehen sie an den Rand eines Dorfes in ein gerade noch bewohnbares Haus, das David geerbt hat. Selbst das Internet macht einen Bogen um die Gegend. Das Dorf - umzingelt von genmanipulierten Maisfeldern für Biogasanlagen - scheint seine Seele verloren zu haben. Die Bewohner überlassen es zwei Großbauern, ihre Angelegenheiten zu regeln. Als in ehemaligen Zwangsarbeiterbaracken Flüchtlinge untergebracht werden, zieht mit ihnen Verunsicherung ins Dorf. Marthe, geduldete Außenseiterin und unablässig auf der Suche nach den schlimmsten aller Nachrichten, erlebt, wie die Lethargie weicht. David jedoch verstummt mehr und mehr, und eines Abends liegt ein Zettel auf dem Küchentisch.Ein großer Roman über den Verlust der Mitte und ein Leben am Rand.»Kathrin Gerlof erzählt mit magischer Lakonie.« Berliner Zeitung

Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

© BÜCHERmagazin, Tina Schraml (ts)

Leben weg, Liebe weg, und dann kommen Fremde: Kathrin Gerlof schreibt mit "Nenn mich November" einen unheimlichen deutschen Dorfroman.

Von Melanie Mühl

Dass das Unglück immer die anderen trifft, redet sich selbst der vernünftigste Mensch gern ein, weil sich ohne die Hoffnung auf ein halbwegs gelungenes, von Tragödien verschontes Leben eben schlecht leben lässt. Und dann trifft es einen eben doch mit voller Wucht, das Unglück, wirft einen aus der Bahn und auf sich selbst zurück. Wie Marthe und David Lindenblatt, die Protagonisten in Kathrin Gerlofs Roman "Nenn mich November", deren Leben plötzlich in Scherben vor ihnen liegt. Die falschen Aktienpakete und Hedgefonds, ein an die Wand gefahrenes Unternehmen, das mit kompostierbarem Geschirr für die Wegwerfgesellschaft große Gewinne erzielen wollte - und ruck, zuck verkleinern Insolvenz und knallharte Banker den Lebens- und Traumradius auf ein Minimum. Marthe und David, bereits Ende vierzig, müssen Berlin verlassen und aufs Land in ein ostdeutsches Dorf ziehen, in dem David ein Haus geerbt hat. Glück im Unglück, könnte man sagen, würde dieses von Wald und pestizidverseuchten Maisfeldern eingeschlossene Dorf nicht im Sterben liegen. Doppeltes Unglück trifft die Lage deutlich besser.

Aufgezehrt vom Alltag, der Langeweile und den geplatzten Träumen, absolvieren die verschrobenen Einwohner, die vergessen haben oder nie wussten, wie man gut lebt, Tag für Tag. "Im Dorf gibt es kein Begehren. Nur die Hunde steigen aufeinander, wenn die Zeit läufig ist." Lange wird dieser Ort nicht mehr existieren, "Unfruchtbarkeit, Unlust und Inzucht besiegeln sein Schicksal". Dass hin und wieder ein Mann aus dem Dorf auf mysteriöse Weise in die Biogasanlage fällt und stirbt, drückt die Bevölkerungszahl weiter. Selbst der Bürgermeister bekommt Bauchschmerzen, sobald er in dieses Dorf fahren muss, dass doch unter seinen Fittichen steht. Nicht einmal einen ordentlichen Internetanschluss gibt es, weshalb Marthe, will sie sich über das Elend in der Welt informieren, auf einen Hügel laufen muss, wo ein Funkmast steht. Von dort oben mailt sie ihrem guten Freund Konstantin - therapeutisches Schreiben.

Kathrin Gerlof braucht keine fünfzehn Seiten, da hat sie den Leser mitten hineingezogen ins prekäre Dasein von Marthe, die nur November genannt werden möchte, und ihrem David. Man ahnt, dass es kein Bergauf mehr geben wird, sondern nur noch ein Bergab. Dass siechende Dorf frisst das Ehepaar nach und nach auf, was Gerlof mit einer Eindringlichkeit beschreibt, als stünde das Paar, ja, als stünden überhaupt sämtliche Dorfbewohner mit ihren Macken und Befindlichkeiten direkt vor einem. Schulz zum Beispiel, passionierter Jäger, Steigbügelhalter für den Bürgermeister und gerissener Bauer, der sich Schweine anschaffte, als es gerade EU-Fördermittel für Schweine und Schweineställe gegeben hatte.

Oder Robin, ein pickliger Teenager, dessen Mutter im Alkohol Trost sucht. "Wenn seine Mutter heute klagt, wir haben gar nichts mehr im Haus, spricht sie von Alkohol. Früher meinte sie Brot, Eier, Fleisch und Gemüse. In der Reihenfolge. Kein Brot mehr im Haus zu haben war das schlimmste Übel." Oder nehmen wir die längst verschwundene Liebe zwischen Paaren, die, abgesehen von Haus und Bett, nichts mehr miteinander teilen und einander bereits durch ihre bloße Präsenz anwidern. Man kennt das, wenn die früher geliebten Schrullen des anderen statt Zuneigung Aggressivität auslösen. Es sind diese messerscharf beschriebenen Details, die das bittere Absitzen von Lebenszeit so spürbar machen.

Als Kathrin Gerlof dem Dorf ein bisschen Leben einhaucht und die Nachricht die Runde macht, dass in den nahe gelegenen Baracken, in denen einst Zwangsarbeiter untergebracht worden sind, demnächst Flüchtlinge einziehen sollen, da liegt ein großer Teil der Lektüre bereits hinter einem. Das ist kein Nachteil, im Gegenteil. Gerlof tappt nicht in die Falle, die Fäden der Geschichte in der Flüchtlingsproblematik zusammenlaufen zu lassen. Denn ein paar Nazis auftreten, Brandsätze werfen und Flüchtlinge verprügeln zu lassen hätte nur ein Abdriften ins Klischee bedeutet. Dass der Zuzug der Fremden an diesen ausgefransten Rand Misstrauen, Vorurteile und Ängste bei den Alteingesessenen wachruft, versteht sich von selbst. Schließlich droht Ungemach, und zwar zweihundertfaches. Es werden schwarzrotgoldene Fahnen gehisst, als liefe gerade die Fußball-Weltmeisterschaft, und eine Bürgerwehr wird ins Leben gerufen, man weiß ja nie. Doch was soll es hier eigentlich groß zu verteidigen geben?

Kathrin Gerlof ist mit "Nenn mich November" ein eindrücklich dichter Roman gelungen. Und beim Lesen wächst die Furcht, dass diese geballte Unzufriedenheit, dass dieses offensichtliche oder nur mühevoll unterdrückte Brodeln im Inneren der Dorfgemeinschaft hierzulande in Wahrheit viel häufiger anzutreffen ist, als man in seinen kühnsten Träumen befürchtet hätte - im Osten wie im Westen.

Kathrin Gerlof: "Nenn mich November".

Roman.

Aufbau Verlag, Berlin 2018. 350 S., geb., 20,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension

Wer sich mit anderen Augen betrachtet, wird sich selbst ein Fremder, weiß Marie Schmidt und bespricht drei Romane, in denen es vordergründig um Migranten geht, tatsächlich jedoch um das Land, in das sie kommen. Die Fremde in Kathrin Gerlofs Roman "Nenn mich November" ist eine Frau Mitte vierzig, die nach mehreren beruflichen Pleiten aufs Land zieht. Der Satz, mit dem die Autorin die Rezensentin packt, steht schon auf der ersten Seite: "Im Dorf gibt es kein Begehren mehr." Und wenn Gerlof am Ende ihres Romans ausmalt, wie sich alte Voruteile und neue Ängste an braun-weißem Schnaps stärken, um ein Flüchtlingsheim zu verhindern, ist das für Schmidt ein Bild, das bleiben wird.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

»"Nenn mich November" ist ein eindrücklich dichter Roman.« Frankfurter Allgemeine Woche 20181012