Nicht lieferbar

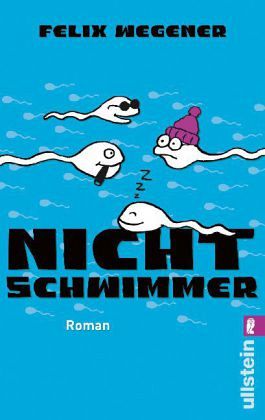

Nichtschwimmer

Von Spermien, die nicht können und einem Mann, der will. Roman

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

'Felix ist im besten Mannesalter, als er nach einem Besuch beim Urologen erfährt, dass seine Spermien nichts taugen. Eine Katastrophe, findet nicht nur er, sondern auch Sonja, seine Frau. Schließlich wünschen sich beide ein Kind. Sehr. Schnell. Mutig und wunderbar komisch schildert Felix, wie er seinem gar nicht so ungewöhnlichen Leiden auf den Grund geht. Er erzählt von seltsamen Therapien (Zink!), fruchtbaren Orten (Prag!) und seinem besten Freund mit dem gleichen Problem (Jörg!). Überhaupt scheint sein halber Freundeskreis plötzlich aus Männern mit mangelhaften Hoden zu bestehen .....

'Felix ist im besten Mannesalter, als er nach einem Besuch beim Urologen erfährt, dass seine Spermien nichts taugen. Eine Katastrophe, findet nicht nur er, sondern auch Sonja, seine Frau. Schließlich wünschen sich beide ein Kind. Sehr. Schnell. Mutig und wunderbar komisch schildert Felix, wie er seinem gar nicht so ungewöhnlichen Leiden auf den Grund geht. Er erzählt von seltsamen Therapien (Zink!), fruchtbaren Orten (Prag!) und seinem besten Freund mit dem gleichen Problem (Jörg!). Überhaupt scheint sein halber Freundeskreis plötzlich aus Männern mit mangelhaften Hoden zu bestehen ...

Felix Wegener, 1974 in einer saarländischen Kleinstadt geboren, lebt mit seiner Familie, die noch nicht so groß ist wie gewünscht, in der Nähe von Bochum und arbeitet als PR-Referent. Sein größter Traum ist es, als Pressesprecher des Vfl Bochum die erste deutsche Meisterschaft zu feiern. Er fragt sich seit vielen Jahren, warum es in Deutschland zwar zweiwöchentlich eine Brigitte gibt, aber keinen Volker.

Matthias Stolz, 1973 in St. Ingbert geboren, arbeitet seit sieben Jahren als Redakteur beim ZEITmagazin. Er hat die Rubrik Deutschlandkarte erfunden, und ist auch im Jahr 2005 den Begriff der Generation Praktikum.

Matthias Stolz, 1973 in St. Ingbert geboren, arbeitet seit sieben Jahren als Redakteur beim ZEITmagazin. Er hat die Rubrik Deutschlandkarte erfunden, und ist auch im Jahr 2005 den Begriff der Generation Praktikum.

Produktdetails

- Ullstein Taschenbuch Nr.28365

- Verlag: Ullstein TB

- Seitenzahl: 240

- Erscheinungstermin: 11. August 2011

- Deutsch

- Abmessung: 189mm x 120mm x 23mm

- Gewicht: 263g

- ISBN-13: 9783548283654

- ISBN-10: 3548283659

- Artikelnr.: 33378106

Herstellerkennzeichnung

Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.

Kinder wollen ist nicht schwer, welche zeugen manchmal sehr...

Das Taschenbuch „Nichtschimmer“ vom Auto Felix Wegener ist im Ullstein Taschenbuch Verlag erschienen. Auf 280 Seiten wird der Roman mit dem Thema Unfruchtbarkeit beim Mann, der am 12. August 2011 erschien, dargestellt. Das …

Mehr

Kinder wollen ist nicht schwer, welche zeugen manchmal sehr...

Das Taschenbuch „Nichtschimmer“ vom Auto Felix Wegener ist im Ullstein Taschenbuch Verlag erschienen. Auf 280 Seiten wird der Roman mit dem Thema Unfruchtbarkeit beim Mann, der am 12. August 2011 erschien, dargestellt. Das Cover sowie der Klappentest sind sehr ansprechend und lassen die humorvolle Verpackung des meist totgeschwiegen Themas erahnen.

Felix Wegener (nicht nur Autor sondern auch Hauptfigur) beschreib in einer teilweisen sehr humorvollen aber auch ernsten Art und Weise den Weg auch mit seinen nicht optimalen Spermien Vater zu werden. Es ist ihm hoch anzurechnen, dass er sich nicht nur im „keinen Kreis“ outed sondern die Lesewelt an seiner Geschichte teilhaben lässt. Somit will er vor allem Männern zeigen: „Hey ihr seit nicht allein“ und „Ist doch nicht so schlimm wies klingt“. Dies ist eine sehr ehrenhafte Einstellung.

Das Buch handelt von Felix und Sonja, die ein Kind bekommen wollen, doch er kann nicht wie er will. In chronologischer Reihenfolge werden alle Etappen auf dem Weg zum Baby aus der Sicht von Felix dargestellt. Es beginnt mit dem nicht schwanger werden von Sonja über die Diagnose „Kopfdefekte“ und „Bewegungsarmut“ von Felix Spermien, alternative Therapie gegen Unfruchtbarkeit bis zur künstlichen Befruchtung. Freunde der Beiden mit dem selbem und Freunde ohne dieses Problem sowie die Familienmitglieder und Nachbarn werden in die Geschichte eingebunden. Auch die Beziehungsentwicklung zwischen Felix und Sonja kommt nicht zu kurz. Aber im Vordergrund steht Felix als Person mit seinen Gedanken, Empfindungen und Reaktionen.

Der Inhalt ist in verständlicher einfacher aber nicht primitiver Sprache geschrieben und alle verwendeten „Fachbegriffe“ werden für den Leser verständlich in die Geschichte eingebaut. Besonders gefällt mir alles aus der Sicht des männlichen Parts (also Felix) zu lesen, den oft sehr witzigen Gedankengängen, Vorstellungen, Meinungen und auch Ängsten und Bedenken zu folgen. Es gibt einige Stellen an denen man schmunzeln muss! Es ist wirklich interessant, denn wann kann man schon mal in den Kopf einen Mannes schauen und nachvollziehen was er grade denkt?

In meinen Augen ist das Buch absolut empfehlenswert. Besonders Leser humoristischer Literatur werden gefallen daran finden. Ich hoffe, dass nicht nur Frauen zu dieser Lektüre greifen werden!

Weniger

Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Prostata trifft Zeugungsschwäche - so beschreibt Felix Wegener die im Wartezimmer einer urologischen Praxis versammelte Patientenschar. Der Hauptdarsteller des Buches „Nichtschwimmer“ Felix fühlt sich zu keiner der beiden Gruppen zugehörig, aber zuliebe seiner Freundin …

Mehr

Prostata trifft Zeugungsschwäche - so beschreibt Felix Wegener die im Wartezimmer einer urologischen Praxis versammelte Patientenschar. Der Hauptdarsteller des Buches „Nichtschwimmer“ Felix fühlt sich zu keiner der beiden Gruppen zugehörig, aber zuliebe seiner Freundin Sonja lässt er sich – nach einigem Zögern – untersuchen, um jegliche Zweifel an seiner Zeugungsfähigkeit auszuräumen. Denn Felix und Sonja wünschen sich ein Kind, und nachdem bei Sonja biologisch alles in Ordnung zu sein scheint, muss der „Defekt“ bei Felix liegen. Und so ist es dann leider auch. Fortan nehmen wir teil an der Leidensgeschichte und dem Kampf um das Vater- bzw. Mutterglück und erfahren einiges über den aktuellen Stand in der Reproduktionsmedizin und ihren Auswirkungen, hier insbesondere auf die Beziehung zwischen Sonja und Felix.

Es soll an dieser Stelle natürlich noch nicht verraten werden, wie die Geschichte weiter- bzw. ausgeht. Es handelt sich laut Epilog um eine wahre Geschichte. Sie ist flüssig und mit viel Augenzwinkern geschrieben worden, ohne in den Klamauk abzurutschen. Obwohl die Geschichte aus der Sicht des Mannes geschrieben wurde, kommen auch Motive und Gefühle der Frau nicht zu kurz. Insofern ist dies ein Buch für Männer und Frauen gleichermaßen. Darüber hinaus ist es sowohl für Betroffene (also Paare mit ähnlichen Problemen wie Sonja und Felix) als auch für „Unbeteiligte“ eine lehrreiche und unterhaltsame Lektüre.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Felix kann keine Kinder zeugen. Diese Nachricht wirft ihn völlig aus der Bahn. Auf so eine Idee wäre er niemals gekommen. Schließlich ist er stolzer Träger eines Drei- bzw. Fünftagebartes, hat Fußball gespielt, trinkt wenig Alkohol und raucht nicht. Seine Freundin …

Mehr

Felix kann keine Kinder zeugen. Diese Nachricht wirft ihn völlig aus der Bahn. Auf so eine Idee wäre er niemals gekommen. Schließlich ist er stolzer Träger eines Drei- bzw. Fünftagebartes, hat Fußball gespielt, trinkt wenig Alkohol und raucht nicht. Seine Freundin Sonja möchte allerdings unbedingt Kinder. Also muss sich Felix der "demütigenden" Prozedur der künstlichen Befruchtung aussetzen, da er angst hat, Sonja sonst zu verlieren.

Felix Wegener spricht hier endlich mal ein Tabuthema aus Sicht der männlichen Bevölkerung an. Das war überfällig. Er schildert mit sehr viel Witz und Humor die Tücken und Probleme der zeugungsunfähigen Männer. Besonders lachen musste ich, als der Hauptdarsteller Felix seinem Freund Jörg sagt, dass er zeugungsunfähig ist. Jörg entgegnet nur "Willkommen im Club". Felix ist erstaunt. Hatte sein Freund ihm je mitgeteilt, dass auch er zeugungsunfähig ist? Klar; und zwar als das Thema auf Jörgs Cousin kam, der bereits zum dritten Mal Vater wurde. "Bei ihm klappt´s offenbar besser als bei manch anderem" ???? DAS kann wohl tatsächlich nur ein Mann als Hinweis auf Zeugungsunfähigkeit verstehen.

Es wird klasse dargestellt, das Mann und Frau völlig unterschiedlich mit dem Thema umgehen. Während Sonja ständig jemandem zum Reden braucht, zieht sich Felix zurück und macht alles mit sich und seinem Listenblock ab. Sehr gut dargestellt ist auch die Veränderung, die die Hormone mit Sonja anstellt. Sie wird launisch, zickig, weinerisch, eben alles zusammen. Man merkt sofort, dass dieses Buch einem Tatsachenbericht entspricht. Es liest sich schnell. Man möchte wissen, ob die beiden es tatsächlich noch schaffen, ein Kind zu bekommen.

Ich bin begeistert, da ich so auch endlich mal lesen konnte, was in einem Mann so vorgeht. Einiges hat mich überrascht. Ein auf alle Fälle zu empfehlendes Buch, vor allen Dingen, wenn man selber in der Thematik drinsteckt.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Sie ist der Chef und ich der Praktikant... denkt der gebeutelte Felix, den seine Freundin Sonja zwecks Kinderwunsch zum Urologen schickt, um ein Spermiogramm machen zu lassen. Natürlich ist er überzeugt, dass es nicht an ihm liegen kann und "seine Jungs" vollkommen in Ordnung und …

Mehr

Sie ist der Chef und ich der Praktikant... denkt der gebeutelte Felix, den seine Freundin Sonja zwecks Kinderwunsch zum Urologen schickt, um ein Spermiogramm machen zu lassen. Natürlich ist er überzeugt, dass es nicht an ihm liegen kann und "seine Jungs" vollkommen in Ordnung und keinesfalls "Nichtschwimmer" sind. Denn die Probleme haben ja immer nur die anderen... Ob dem wirklich so ist?

Mit viel Humor und Sympathie beschreiben die Autoren Wegener und Stolz diesen Gang zum Arzt und die Gedanken des Mannes, die vielleicht viele Betroffene nachvollziehen aber viele nicht aussprechen wollen. Auch das Cover ist nett gestaltet und man weiß gleich, was mit dem Begriff "Nichtschwimmer" in diesem Fall gemeint sein könnte. Jeder, der sich mal mit dem Thema auseinandergesetzt hat, muss bei diesem Buch oftmals schmunzeln und fühlt sich sowohl ertappt als auch verstanden. Neu, dass sich auch ein Männerduo mal dieses Themas annimmt - und eigentlich verwunderlich, dass es erst jetzt geschieht, da es ja genauso viele Männer wie Frauen betrifft! Eine kurzweilige, humorvolle und mutmachende Lektüre, die Spaß macht und aufbaut.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Ein Tatsachen-Roman über ein junges Paar, das gerne Eltern werden möchte es aber nicht kann. Weil seine Spermien einfach nicht schwimmen wie sie sollen. Das Buch ist aus Sicht des Mannes geschrieben, die Protagonisten sind Leute wie Du und ich. Nachdem erstmal das Problem bekannt ist, geht …

Mehr

Ein Tatsachen-Roman über ein junges Paar, das gerne Eltern werden möchte es aber nicht kann. Weil seine Spermien einfach nicht schwimmen wie sie sollen. Das Buch ist aus Sicht des Mannes geschrieben, die Protagonisten sind Leute wie Du und ich. Nachdem erstmal das Problem bekannt ist, geht der ganze Zirkus in der Kinderwunschpraxis los. Verblüffend wie viele davon betroffen sind, wenn man erstmal offen drüber redet. Mit einem guten Schuss Selbstironie werden die 14 Monate zermürbender Test und Medikamenteneinnahme, gezieltem Sex und künstlicher Befruchtungen beschrieben. Stimmungsschwanungen inklusive. Auf beiden Seiten. Eine leichte Lektüre zu einem doch immer ernster werdendem Thema.

Der Schreibstil ist locker, mitten aus dem Leben und mit einer sympathischen Prise Humor.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Felix und Sonja führen seit drei Jahren eine glückliche Beziehung und wünschen sich zur Krönung ihrer Liebe nur noch ein süßes Baby. Leider verlaufen die Monate, in denen sie mit voller Eifer an der Umsetzung ihres Wunsches arbeiten, nicht mit dem gewünschten …

Mehr

Felix und Sonja führen seit drei Jahren eine glückliche Beziehung und wünschen sich zur Krönung ihrer Liebe nur noch ein süßes Baby. Leider verlaufen die Monate, in denen sie mit voller Eifer an der Umsetzung ihres Wunsches arbeiten, nicht mit dem gewünschten Erfolg. Felix muss zum Urologen und seine „Jungs“ untersuchen lassen, denn Sonja hat meistens das letzte Wort – so auch in diesem Falle. Dort erfährt er dann, dass tatsächlich bei ihm das Problem für den unerfüllten Kinderwunsch liegt und damit beginnt für das Pärchen eine stressige und nervenaufreibende Zeit, bei der die entspannte Zweisamkeit immer weiter schrumpft und durch zahlreiche Arztbesuche ersetzt wird. Hält das die noch junge Beziehung der beiden aus oder bleibt am Ende vielleicht doch nur eine Adoption?

Felix Wegener beschreibt in „Nichtschwimmer“ ein heikles Thema, was auch heutzutage noch keine Basis für den Männerstammtisch oder Grund eines unverfänglichen Gespräches zwischen Bekannten ist. Männer und Frauen machen das unter sich bzw. mit dem/der Partner/in und der Familie aus, hängen es aber nicht an die große Glocke, denn mit ihnen stimmt etwas nicht – die Natur hat versagt.

In diesem Roman zeigt der Autor, dass man sich keinesfalls dafür schämen oder schuldig fühlen muss, denn immer mehr Menschen haben mit diesen Schwierigkeiten zu kämpfen, da liegt es eigentlich nur nahe, die Scheu davor abzubauen und sich wenigstens diesem Stress nicht weiter auszusetzen.

Mit viel Witz und Charme erzählt der Autor (natürlich unter einem Pseudonym) seine eigene Geschichte und lässt den Leser an den verschiedenen Etappen zum Vater-werden auf der medizinischen Ebene teilhaben.

Der Schreibstil ist locker, sowie durchzogen von kleinen Gags. Trotz der medizinischen Handlung wird man nicht mit Fachbegriffen bombardiert, sondern ist ein stiller Zuhörer und Teilhaber einer sehr intimen und persönlichen Geschichte, bei der man mit den Betroffenen mitbangt und bei dem nächsten Schwangerschaftstest die Daumen drückt, wie für die eigenen Freunde.

Viele kleine zwischenmenschliche Tipps („Der Frau mehr zuhören“) und auch Ratschläge auf der „Spermmüll“-Ebene („Früh zum Arzt gehen“) geben dem Roman einen schönen Abschluss.

„Nichtschwimmer“ bietet somit eine entspannte Lektüre für Väter, die es werden wollen oder Menschen, die in ihrem Bekanntenkreis einen ähnlichen „Fall“ besser verstehen wollen oder auch einfach nur Leser, die Spaß an einem lustigen Buch haben. :-) Das komische Cover hält definitiv, was es verspricht und so hätten es auch gerne ein paar Seiten mehr sein dürfen!

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich