"Die neue Gedichtsammlung von Dirk von Petersdorff öffnet einen gewaltigen Spiegelsaal von Bildern. Dies ist das Werk eines wichtigen Zeitgenossen."

Lars Gustafsson

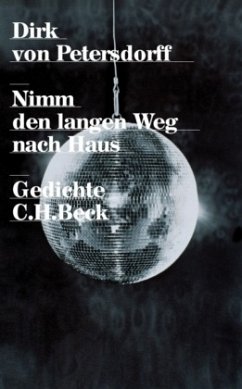

In der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur hat der Lyriker, Literaturwissenschaftler, Essayist und Prosaautor Dirk von Petersdorff längst seinen Platz gefunden, vor allem mit seiner Lyrik. Sie schlägt einen innerhalb der jüngeren Autorengeneration unverwechselbaren Ton an, ist formbewusst, aber nicht streng, vermischt subtil die verschiedenen Sprachebenen und schafft es, die allerneuesten Phänomene der Alltagswelt mit den ältesten mythischen und literarischen Stoffen zu verklammern. Die Kontingenz und Prozesshaftigkeit des Daseins nimmt diese Lyrik ernst, hinter deren oft ironischer Gestimmtheit ein melancholisches Verlustgefühl spürbar wird, dem allerdings jede Verwerfungsgeste fremd ist.

Der vorliegende Band versammelt die besten Gedichte aus von Petersdorffs vorliegenden vier Lyrikbänden sowie neue Gedichte, darunter zahlreiche Liebesgedichte und den Zyklus "Die Vierzigjährigen", in dem sich auf bestechende Weise das Lebensgefühl einer Generation ablesen lässt, die sich in der Lebensmitte stärker verankert sieht als erwartet und der doch eine letzte Gewissheit fehlt, ob der eingeschlagene Weg der richtige war. Mit seiner Formenvielfalt und dem sprachlichen Reichtum, der philosophischen Grundierung, den Anspielungen und Verweisen, einem Gestus, der immer auf Zugänglichkeit setzt und doch tiefgründig und gedankenreich ist, nehmen diese Gedichte für sich ein und berühren und belohnen die Leser.

Lars Gustafsson

In der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur hat der Lyriker, Literaturwissenschaftler, Essayist und Prosaautor Dirk von Petersdorff längst seinen Platz gefunden, vor allem mit seiner Lyrik. Sie schlägt einen innerhalb der jüngeren Autorengeneration unverwechselbaren Ton an, ist formbewusst, aber nicht streng, vermischt subtil die verschiedenen Sprachebenen und schafft es, die allerneuesten Phänomene der Alltagswelt mit den ältesten mythischen und literarischen Stoffen zu verklammern. Die Kontingenz und Prozesshaftigkeit des Daseins nimmt diese Lyrik ernst, hinter deren oft ironischer Gestimmtheit ein melancholisches Verlustgefühl spürbar wird, dem allerdings jede Verwerfungsgeste fremd ist.

Der vorliegende Band versammelt die besten Gedichte aus von Petersdorffs vorliegenden vier Lyrikbänden sowie neue Gedichte, darunter zahlreiche Liebesgedichte und den Zyklus "Die Vierzigjährigen", in dem sich auf bestechende Weise das Lebensgefühl einer Generation ablesen lässt, die sich in der Lebensmitte stärker verankert sieht als erwartet und der doch eine letzte Gewissheit fehlt, ob der eingeschlagene Weg der richtige war. Mit seiner Formenvielfalt und dem sprachlichen Reichtum, der philosophischen Grundierung, den Anspielungen und Verweisen, einem Gestus, der immer auf Zugänglichkeit setzt und doch tiefgründig und gedankenreich ist, nehmen diese Gedichte für sich ein und berühren und belohnen die Leser.

Der Mann von Mitte vierzig ist ein neusachlicher Romantiker: In seinen Gedichten ist Dirk von Petersdorff auf der Höhe von Zeit und Kunst.

Von Harald Hartung

In den alten Zeiten, als man an die Avantgarde glaubte, gab es nur die eine Richtung: vorwärts! Dann kam das Anything goes der Postmoderne, aber wie und wohin sollte es gehen? Einer der damals Jungen wusste es. Der sechsundzwanzigjährige Dirk von Petersdorff nannte 1992 sein Debüt so munter wie entschieden: "Wie es weitergeht". Freilich sagte er nicht, ob nach vorn oder zurück. Er hielt sich listig alle Optionen offen. Man begrüßte ihn als den "Schelm unter den Postmodernen", erkannte aber nicht, welcher Art dieses Schelmentum war. Es war geboren aus der romantischen Ironie, aus Schlegel und Novalis.

Inzwischen sieht man deutlicher. Dirk von Petersdorff ist ein retrograder Avantgardist. Er ist in einer Vergangenheit unterwegs, die wieder Zukunft werden möchte. Der Weg nach Innen führt durch die Oberfläche. Der Glaube steht unter Vorbehalt. Alles Leben ist erst einmal Kunst, ehe es wieder Leben werden kann. Das zeigt faszinierend der neue Gedichtband "Nimm den langen Weg nach Haus". Er fasst das Beste aus früheren Bänden mit der jüngsten Produktion zusammen - und er markiert Petersdorffs Position, man möchte sagen: sein Programm. Sein Immer-nach-Hause betreibt keine Resteverwertung romantischer Versatzstücke, plakatiert keinen Warhol-Siebdruck der Blauen Blume. Dieser Lyriker praktiziert mit Schlegel die Ironie als "Form des Paradoxen".

Dieser Vorbehalt scheint schon beim frühen Petersdorff auf: "Am Grund der Diskurse schwimmt ein Fisch, / ein Fisch, der nicht zu fassen ist." Da kaschiert noch die postmoderne Gelenkigkeit jenen tiefen Ernst, der wenig später in einem Gedicht über Lady Di zutage tritt. Es dringt durch Dianas panischen Ausruf "Tell me, what can I do with my bloody life?" eine ältere Frage, nämlich die des antiken Gnostikers Valentinus: "Wohin sind wir geworfen? Wohin eilen wir . . ."

Aber wie davon sprechen, wie davon singen? Da ist die Klage über die Moderne fällig, die das Lied nicht mehr kennt. Eichendorff, Brentano, Heine und Brecht sangen, sagt Petersdorff: "Doch wir! Wir haben keine Lieder, / unsre Dichter reden rum." Nun ist Petersdorff der letzte, der rumreden möchte. Sind also neue Lieder fällig, sind sie möglich, und wer singt sie? Er macht sich ein Programm, er geht ans Werk. Er schreibt moderne Liebesgedichte, aber auch Paraphrasen auf Lieder aus dem Wunderhorn. Etwa auf das wunderbare "Lass rauschen, Lieb, lass rauschen" - und so geht eine Strophe bei Petersdorff: "Denn einer will noch reden, / vielleicht ging es zu schnell, / ich hör die Autos rauschen, / es wird schon wieder hell."

Und da wir bei den alten Mustern sind, lesen wir ein anderes Gedicht von Autos: "Der alte rote Golf". Es ist ein nostalgisches Stück über vergangene Reisen, vergangene Lieben: "Dieses frühe Gebiet haben wir ganz geteilt: / Kopf ans Lenkrad gelehnt, Schluchzen im Nebensitz." Das ist Erinnerungslust, nicht ohne Ironie traktiert. Haben wir bemerkt, dass wir Zeilen aus einer asklepiadeischen Ode gelesen haben?

Das Hauptstück des Bandes ist der Zyklus "Die Vierzigjährigen", zwölf Sonette in der Machart Shakespeares. Da geht es um eine ganze Generation, um ihre Gefühle und Befindlichkeiten, ihre Hoffnungen und Enttäuschungen. Da erscheinen Zeitgeisttypen wie die "Hardrockfee" oder "dein neuer Freund, der Galerist". Da ist vom "Elektropop" die Rede, vom "Barfußtanzen" und vom "Cremen des Gesichts". Manche Sonettschlüsse liefern gern Snapshots mit lockeren Pointen: "Der Mann macht langsam die Krawatte frei, / der Junge schiebt sein Mountainbike vorbei." Das Eingangssonett "Alter Freund, alte Freundin" zeigt ein Paar, das wie die anderen Phänotypen dieser Generation zu keinem haltbaren Lebensentwurf findet: "Ich seufze plötzlich auf im Sommerwind, / und du brauchst einen Mann, du willst ein Kind."

Diese Vierzigjährigen kommen ohne den Dichter aus, dem - wie Goethe - edlen Seelen vorzufühlen der wünschenswerteste Beruf wäre. Der neusachliche Romantiker - selbst inzwischen ein Mann von Mitte vierzig - hat seine Vitalität einzusetzen, seine Lust an Sprache und an Bildern, in denen das Leben aufleuchtet. Als Intellektueller ist er, altmodisch gesprochen, ein Sucher. Im Titelgedicht durchstreift er die Nacht und beschwört, was die Assoziationen ihm zutragen. Er macht sich Mut mit dem mehrfach wiederholten Satz, mit der Beschwörung "Nimm den langen Weg nach Haus". Und wo wäre das? In Gedichten, die auf der Höhe der Zeit sind - in ihren Zweifeln und ihrem Charme. In Gedichten wie denen Dirk von Petersdorffs.

Dirk von Petersdorff: "Nimm den langen Weg nach Haus". Gedichte. Verlag C. H. Beck, München 2010. 101 S., geb., 16,95 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension

Beatrice von Matt preist Dirk von Petersdorff als meisterhaften Lyriker der Verknappung und der Transparenz, die umso deutlicher den rätselhaften Rest, der bei aller Klarheit bleibt, herausstellen, wie sie meint. Bei aller "Leichtigkeit" des Lyrikers scheint dann auch eine Melancholie hervor, die hinter den alltäglichen Situationen lauert, meint Matt, die neben den sie sehr überzeugenden neuen Gedichten am Anfang und am Ende des Bandes im Mittelteil auch bereits bekannte Gedichte gerne wiedergelesen hat. Ihr ist aufgefallen, dass der Lyriker zu persönlichen Erfahrungen häufig Politisches anklingen lässt, wie die Integrationsproblematik in dem Gedicht "In der Tiefe", und sie freut sich schon jetzt auf neue Gedichte von Petersdorff.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH