Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

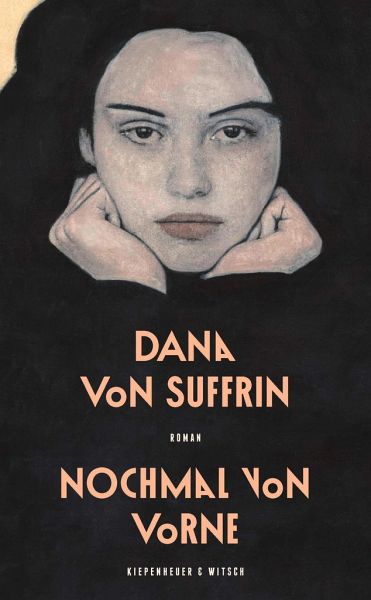

Was hält eine Familie zusammen, in der es nur Fliehkräfte zu geben scheint und alles darauf hinausläuft, dass etwas zu Bruch geht? Am Ende nur die eigene Geschichte. Dana von Suffrin hat einen virtuosen Roman über modernes jüdisches Leben zwischen München und Tel Aviv geschrieben.Der Tod ihres Vaters und die Auflösung seiner Wohnung bringen für Rosa vieles in Bewegung, bei dem sie eigentlich froh war, dass es geruht hatte. Denn die Geschichte der Familie Jeruscher ist ein einziges Durcheinander aus Streitereien, versuchten oder gelungenen Fluchten, aus Sehnsüchten und enttäuschten Ho...

Was hält eine Familie zusammen, in der es nur Fliehkräfte zu geben scheint und alles darauf hinausläuft, dass etwas zu Bruch geht? Am Ende nur die eigene Geschichte. Dana von Suffrin hat einen virtuosen Roman über modernes jüdisches Leben zwischen München und Tel Aviv geschrieben.

Der Tod ihres Vaters und die Auflösung seiner Wohnung bringen für Rosa vieles in Bewegung, bei dem sie eigentlich froh war, dass es geruht hatte. Denn die Geschichte der Familie Jeruscher ist ein einziges Durcheinander aus Streitereien, versuchten oder gelungenen Fluchten, aus Sehnsüchten und enttäuschten Hoffnungen und dem vergeblichen Wunsch, irgendwo heimisch zu werden. Nun ist alles wieder da: die Erinnerungen an ihre irrwitzige Kindheit in den 90ern, an das Scheitern der Ehe der Eltern und die Verwandtschaft in Israel, aber auch ihre verschwundene ältere Schwester, mit der sie aus gutem Grund gebrochen hatte.

Kraftvoll und mit großartigem schwarzen Humor erzählt Dana von Suffrinvon einer deutsch-jüdischen Familie, in der ein ganzes Jahrhundert voller Gewalt und Vertreibung nachwirkt - und von zwei Schwestern, die sich entzweien und wieder versöhnen, weil es etwas gibt, das nur sie aneinander verstehen.

Der Tod ihres Vaters und die Auflösung seiner Wohnung bringen für Rosa vieles in Bewegung, bei dem sie eigentlich froh war, dass es geruht hatte. Denn die Geschichte der Familie Jeruscher ist ein einziges Durcheinander aus Streitereien, versuchten oder gelungenen Fluchten, aus Sehnsüchten und enttäuschten Hoffnungen und dem vergeblichen Wunsch, irgendwo heimisch zu werden. Nun ist alles wieder da: die Erinnerungen an ihre irrwitzige Kindheit in den 90ern, an das Scheitern der Ehe der Eltern und die Verwandtschaft in Israel, aber auch ihre verschwundene ältere Schwester, mit der sie aus gutem Grund gebrochen hatte.

Kraftvoll und mit großartigem schwarzen Humor erzählt Dana von Suffrinvon einer deutsch-jüdischen Familie, in der ein ganzes Jahrhundert voller Gewalt und Vertreibung nachwirkt - und von zwei Schwestern, die sich entzweien und wieder versöhnen, weil es etwas gibt, das nur sie aneinander verstehen.

Dana von Suffrin wurde 1985 in München geboren. Studium in München, Neapel und Jerusalem. 2017 Promotion mit einer Arbeit zur Rolle von Wissenschaft und Ideologie im frühen Zionismus. Sie wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, u.a. dem Klaus-Michael-Kühne-Preis (2019), dem Ernst-Hoferichter-Preis (2020), dem Förderpreis des Friedrich-Hölderlin-Preises (2020), dem Tukan-Preis (2024) und dem Chamisso-Preis (2025). Sie lebt in München.

Produktdetails

- Verlag: Kiepenheuer & Witsch

- 4. Aufl.

- Seitenzahl: 240

- Erscheinungstermin: 7. März 2024

- Deutsch

- Abmessung: 208mm x 135mm x 26mm

- Gewicht: 332g

- ISBN-13: 9783462002973

- ISBN-10: 346200297X

- Artikelnr.: 69134232

Herstellerkennzeichnung

Kiepenheuer & Witsch GmbH

Bahnhofsvorplatz 1

50667 Köln

produktsicherheit@kiwi-verlag.de

Perlentaucher-Notiz zur Dlf-Rezension

Rezensent Jan Drees wünscht sich nach "Otto" und diesem neuen Roman schnell eine Fortsetzung von Dana von Suffrins jüdischer Familiengeschichte. Aber daran hat der Kritiker wenig Zweifel, ist Suffrin doch mit dem Freud'schen Wiederholungszwang bestens vertraut, wie nicht nur der Titel verspricht. Auch die Geschichte selbst kreist immer wieder um das ungleiche Schwesternpaar Rosa und Nadja, die nach dem Tod des Vaters und dem Verschwinden der Mutter letzte Dinge zu regeln haben. Immer wieder werden die Episoden unterbrochen von retrospektiven Anekdoten Rosas, die sich an ihre Kindheit, das komplizierte Elternverhältnis oder die nicht weniger schwierige Beziehung zu ihrer Schwester erinnert. Nach und nach blickt der Kritiker durch ein "Kaleidoskop" der Neurosen, das München der Achtziger schimmert ebenso durch wie die Besuche bei der Großmutter in Israel. Vor allem aber, und das betont Drees, bestechen der Witz und die Ironie, mit denen Suffrin mit vermeintlichen Identitäten spielt, etwa wenn sie ihre deutsche Mutter mit BDM-Zöpfen beschreibt. Und wenn Suffrin ihre "Woody-Allen-Figuren" vor dem Hintergrund von Holocaust und Antisemitismus ohne jede Sentimentalität Familiendramen erleben lässt, sieht Drees sie gar in der Tradition des großen jüdisch-amerikanischen Romans.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

»Dana von Suffrin versteht es meisterhaft, tonnenschwere Themen federleicht zu erzählen. Klug, witzig und liebevoll, dabei mit herrlich schwarzem Humor.« Sabine Abel BR Fernsehen "Wir in Bayern" 20250321

Rezensent Jan Drees wünscht sich nach "Otto" und diesem neuen Roman schnell eine Fortsetzung von Dana von Suffrins jüdischer Familiengeschichte. Aber daran hat der Kritiker wenig Zweifel, ist Suffrin doch mit dem Freud'schen Wiederholungszwang bestens vertraut, wie nicht nur der Titel verspricht. Auch die Geschichte selbst kreist immer wieder um das ungleiche Schwesternpaar Rosa und Nadja, die nach dem Tod des Vaters und dem Verschwinden der Mutter letzte Dinge zu regeln haben. Immer wieder werden die Episoden unterbrochen von retrospektiven Anekdoten Rosas, die sich an ihre Kindheit, das komplizierte Elternverhältnis oder die nicht weniger schwierige Beziehung zu ihrer Schwester erinnert. Nach und nach blickt der Kritiker durch ein "Kaleidoskop" der Neurosen, das München der Achtziger schimmert ebenso durch wie die Besuche bei der Großmutter in Israel. Vor allem aber, und das betont Drees, bestechen der Witz und die Ironie, mit denen Suffrin mit vermeintlichen Identitäten spielt, etwa wenn sie ihre deutsche Mutter mit BDM-Zöpfen beschreibt. Und wenn Suffrin ihre "Woody-Allen-Figuren" vor dem Hintergrund von Holocaust und Antisemitismus ohne jede Sentimentalität Familiendramen erleben lässt, sieht Drees sie gar in der Tradition des großen jüdisch-amerikanischen Romans.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

Als ihr Vater stirbt, versucht Rosa Jeruscher, ihre Schwester Nadja zu erreichen, zu der sie bereits dreimal den Kontakt abgebrochen hat. Die Kindheit der beiden Schwestern war überschattet durch Streitereien der Eltern, die nicht füreinander geschaffen waren, aber trotzdem geheiratet und …

Mehr

Als ihr Vater stirbt, versucht Rosa Jeruscher, ihre Schwester Nadja zu erreichen, zu der sie bereits dreimal den Kontakt abgebrochen hat. Die Kindheit der beiden Schwestern war überschattet durch Streitereien der Eltern, die nicht füreinander geschaffen waren, aber trotzdem geheiratet und zwei Kinder miteinander bekommen haben. Gezwungenermaßen kümmert sich Rosa um die Auflösung der Wohnung ihres Vaters, die einst die gemeinsame Wohnung der deutsch-jüdischen Familie war und voller Erinnerungen steckt, die nicht zu den schönsten gehören in ihrem Leben, manche aber schon.

»Ich wette, dass kein Außenstehender erraten würde, dass sie irgendwann zusammengekommen sind, um Eltern zu werden, es gibt zwischen ihnen keine augenfällige Verbindung, es gibt einen hadernden, ungeschickten Mann und eine Frau mit trägem Spott in den Augen. Es gibt sonst nichts.« (Seite 90)

Nach den ersten drei Seiten war ich überzeugt davon, dass ich ein Highlight in den Händen halte. Nach den weiteren Seiten allerdings wich meine Begeisterung einer Ernüchterung und ich war kurz davor, das Buch abzubrechen. Zum Glück habe ich das nicht getan, denn ein wenig später war ich drin in der Geschichte eines dysfunktionalen Paares, das nie hätte zusammenkommen, geschweige denn Eltern werden dürfen. Schwierig fand ich es trotzdem bis zuletzt, denn Sätze wie Peitschenhiebe sind das eine, wenn diese aber verschachtelt über eine oder mehrere Seiten gehen, dann kann das schon mal anstrengend werden, weil man sich unglaublich konzentrieren muss, um nicht den Anschluss zu verlieren.

Die Erzählung selbst aber unterhielt mich, die Eltern uneins, egal um welches Thema es geht, die Schwestern zwischen zwei Stühlen, sympathisierend mit einem Elternteil, was ihrer Beziehung zueinander nicht gerade förderlich war und ist. Auf den ersten Blick eine ganz normale Familie, aber wenn man hinter die Kulissen schaut, erschrickt man ob des schwelenden Zorns, der sich seinen Weg bannt und alles verschlingen will. Eine Bereicherung für jeden, der sich auf diese Tragödie einlassen möchte. Für mich war es ein durchwachsenes Erlebnis, das ich trotzdem nicht missen will.

Weniger

Antworten 5 von 5 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 5 von 5 finden diese Rezension hilfreich

»Du bist also an dem Tag, an dem wir sozusagen unsere Wurzeln verloren haben, über eine Wurzel gefallen, das ist doch hochinteressant, sagt sie, das ist quasi freudianisch, hast du darüber nicht nachgedacht heute Nacht? Ich antworte nicht, denn ich bin ja nur über die Wurzel …

Mehr

»Du bist also an dem Tag, an dem wir sozusagen unsere Wurzeln verloren haben, über eine Wurzel gefallen, das ist doch hochinteressant, sagt sie, das ist quasi freudianisch, hast du darüber nicht nachgedacht heute Nacht? Ich antworte nicht, denn ich bin ja nur über die Wurzel gefallen, weil sie in meinem Weg war.« |230

Wem gehört unsere Geschichte? Unseren Eltern und was ist mit der Generation darüber? Und wann gehört unsere Geschichte uns selbst? Ist es, wenn Mutter und Vater gestorben sind und ihre Wurzeln nicht mehr im Weg? Ist es, wenn die Geschichten über unsere Großeltern zu fragmentierten Anekdoten werden? Oder ist es nie so weit, stellen sie sich immer quer und verästeln sich immer weiter in viele Richtungen? Es gibt doch immer Andere, die anderen Verläufe folgen und auch auf Quellen der Geschichte kommen.

Rosa ist voll von verästelten Wurzeln, den sichtbaren, den entdeckten und den verborgenen. Ihr Papa, der stark nach der Vaterfigur des Debütromans »Otto« klingt, ist gerade gestorben und nun sitzt sie in seiner Wohnung, isst sein abgepacktes Brot, die Oliven aus dem Glas und denkt über ihn und die Familie nach. Sie tastet seine zurückgezogene Schweigsamkeit ab, seine Strenge, die Bescheidenheit und den Wunsch nach ruhiger Normalität. Sie folgt der Geschichte ihres Vaters, der Jude war, der in Israel zur Welt kam als Kind einer Holocaustüberlebenden aus Ungarn, der ausgerechnet nach Deutschland ging und eine aus Sicht von Rosa lieblose Ehe mit einer Deutschen einging. Dass diese aus der Ehe ausbrach, wie zuvor aus ihrem Nazi-Elternhaus und dann für immer verschwand, ist eine Randnotiz für Rosa, während sie für ihre Schwester den Mittelpunkt ihrer Biographie bildet.

Harmonisch, gleichmütig fließend erzählt sich der Roman, unter dessen Oberfläche es brodelt, ohne zu explodieren. Von Suffrin gelingt es, über Andeutungen und in Nacherzählung von fragmentarisch überlieferten Geschichten, Spannungen in der jüdisch-deutschen Familiengeschichte aufzubauen. Mit der Schwester zeigen sich die Variationsmöglichkeiten in einer Familiengeschichte.

Weniger

Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Wie schon in ihrem Debut "Otto" widmet sich Dana von Suffrin auch in "Nochmal von vorne" einer dysfunktionalen, traumatisierten deutsch-(ost)jüdischen Familie. Das ist oft schwarz-humorig, bohrt in Abgründen ohne immer Antworten zu haben. Das Buch hat wenig Handlung, …

Mehr

Wie schon in ihrem Debut "Otto" widmet sich Dana von Suffrin auch in "Nochmal von vorne" einer dysfunktionalen, traumatisierten deutsch-(ost)jüdischen Familie. Das ist oft schwarz-humorig, bohrt in Abgründen ohne immer Antworten zu haben. Das Buch hat wenig Handlung, beleuchtet in Rückblenden das Familienleben mit all seinen Abgründen. Und obwohl das Buch durchaus Potential zu einer sehr dunklen Lektüre hat, wird es nicht dauerhaft düster. Die Ich-Erzählerin Rosa vermittelt immer die Hoffnung, zwar nicht auf eine strahlende Zukunft, aber darauf, irgendwie mit diesem Leben und all seinem Ballast zurecht zu kommen.

Wem "Otto" gefallen hat, der wird auch das neue Buch von Dana von Suffrin mögen. Wer hingeben ein Problem mit Schachtelsätzen und/oder der Abwesenheit einer Handlung hat, wird mit diesem Buch nicht glücklich werden.

Weniger

Antworten 1 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Da capo

Auch der zweite Roman von Dana von Suffrin mit dem Titel «Nochmal von vorne» widmet sich dem Thema jüdisches Leben in Deutschland, die promovierte Historikerin beschreibt darin die komplizierte Geschichte einer vierköpfigen Familie aus der Perspektive der …

Mehr

Da capo

Auch der zweite Roman von Dana von Suffrin mit dem Titel «Nochmal von vorne» widmet sich dem Thema jüdisches Leben in Deutschland, die promovierte Historikerin beschreibt darin die komplizierte Geschichte einer vierköpfigen Familie aus der Perspektive der jüngeren Tochter. Dabei deckt diese unverkennbar autobiografisch gefärbte, fragmentarisch erzählte Geschichte einen Zeitraum von mehr als dreißig Jahren ab. Sie beginnt in der Jetztzeit mit dem Tod des aus Siebenbürgen stammenden Vaters, um dann in vielen Rückblenden bis in die 90er Jahre hinein, bis in die Kindheit der Ich-Erzählerin Rosa zurück zu schweifen. Schon der Buchtitel deutet auf ein Da capo hin, denn der Debütroman «Otto» handelte von ebendieser chaotischen Familie, die in dem neuen, für den Deutsche Buchpreis nominierten Roman nun erneut im Fokus steht.

Diese deutsch-rumänische Familie ist von extremen Fliehkräften geprägt, denn alle Vier, Vater, Mutter, Rosa und ihre ältere Schwester Nadja, trachten aus ganz unterschiedlichen Gründen danach, ihrer Familie zu entkommen. Beweggründe dafür sind unerfüllte Sehnsüchte, Heimatlosigkeit, Freiheitsdrang, Überdruss der Ehepartner, dauernde Streitereien und die Divergenz der intellektuellen Fähigkeiten, die da ungebremst aufeinander prallen. Der Vater hat in Rumänien ein Studium der Chemie absolviert, das aber in Deutschland nicht anerkannt wird. Er arbeitet deshalb nun als Laborant der Münchner Stadtwerke und kontrolliert Proben des Abwassers. Studienabbrecher sind auch die beiden ungleichen Schwestern. Rosa ist wenigstens im Archiv ihrer Fakultät an der Uni untergekommen, Nadja hingegen schlägt sich mit ständig wechselnden Jobs mehr schlecht als recht durchs Leben. Am Ende des Romans lebt sie mit einer Professorin für Medien-Theorie in deren, nach Ansicht Rosas, hässlichem Einfamilienhaus zusammen und führt, ganz ungewöhnlich für sie, den gemeinsamen Haushalt.

Nach dem Tod des Vaters ist die Ich-Erzählerin gezwungen, sich um die Auflösung seiner Wohnung in Rumänien zu kümmern. Mit ihrer älteren Schwester hat Rosa seit sechs Jahren keinen Kontakt mehr, also muss sie sich alleine um den Nachlass kümmern. Sie bestellt eine Firma, um die Wohnung auszuräumen und den armseligen Hausrat zu entsorgen. Und da sie auch keine irgendwo versteckten Ersparnisse fand, muss sie auch noch allein für die Bestattungs-Kosten aufkommen, denn sie kann die exzentrische Nadja nicht mal mehr telefonisch erreichen. Zwischen Vater und Mutter tobte ein ständiger Streit, der meistens von der aggressiven Mutter ausging, die ihren Mann für einen Schlappschwanz hielt, der sich antriebslos in seiner unter-qualifizierten Stellung eingerichtet hat, wodurch die Familie zu einem sehr bescheidenen Leben gezwungen war. Ein Ausbruch der Mutter aus diesen bedrückenden Verhältnissen war dann ihre Selbstfindungs-Reise nach Thailand, von der sie nie mehr zurück gekehrt ist. Sie war zu weit ins Meer hinaus geschwommen, kam nicht mehr zurück und wurde nach zwei Wochen für tot erklärt. Schlimmer noch als die Mutter ist die launische Nadja mit ihren Neurosen, die oft nicht reagiert, wenn man sie anspricht, oder einfach mitten im Gespräch wegläuft. Sie ist eine Exzentrikerin durch und durch, die sich keinen Konventionen beugt, sich wie ein Paradiesvogel herrichtet und anzieht, manchmal von einem Tag zum anderen wieder ganz anders.

Unter Verzicht auf einen linear erzählten Plot und mit nicht immer nachvollziehbaren Szenewechseln wird in dieser Familiengeschichte ein Jahrhundert voller politischer Verwerfungen gespiegelt, ohne dass ein Holocaust-Roman daraus geworden ist. Erzählt wird in einer schlichten, leicht lesbaren und vorwärts drängenden Sprache, in der unverkennbar eine leichte Ironie mitschwingt und manchmal auch die jüdische Abart des schwarzen Humors.

Weniger

Antworten 1 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Nochmal von vorne

Eine deutsch-jüdische Familiengeschichte.

Die Familie, das sind die Erzählerin Rosa, ihre Schwester Nadja, die deutsche Muttern, der aus Israel stammende Vater und Onkel Ari.

Erzählt wird aus Anlaß des Todes des Vaters. Daher wird nicht linear sondern …

Mehr

Nochmal von vorne

Eine deutsch-jüdische Familiengeschichte.

Die Familie, das sind die Erzählerin Rosa, ihre Schwester Nadja, die deutsche Muttern, der aus Israel stammende Vater und Onkel Ari.

Erzählt wird aus Anlaß des Todes des Vaters. Daher wird nicht linear sondern in der Zeit springend zurückerinnert.

Es war keine einfache Kindheit für Rosa. Die ewig streitenden Eltern, die eigenwillige Schwester. Das überforderte das ruhige, harmoniesüchtige Kind.

Dana von Suffrin hat einen eigenständigen Stil und sie versteht es, die Emotionen der Figuren zu vermitteln.

Fazit: Eine bemerkenswerte Familiengeschichte, mit Figuren, die beim Lesen lebendig werden.

Weniger

Antworten 1 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Wieder ein Buch, das quasi rückwärts erzählt wird. In letzter Zeit scheint das in Mode gekommen zu sein. Den Erzählstil fand ich sehr anstrengend, die Sätze sind oft wahnsinnig lang. Thomas Man konnte das auch, aber seine Sprache war poetischer. Hier sind es oft einfach …

Mehr

Wieder ein Buch, das quasi rückwärts erzählt wird. In letzter Zeit scheint das in Mode gekommen zu sein. Den Erzählstil fand ich sehr anstrengend, die Sätze sind oft wahnsinnig lang. Thomas Man konnte das auch, aber seine Sprache war poetischer. Hier sind es oft einfach Aneinanderreihungen in einem Satz. Das hat mich beim Lesen sehr genervt.

Grundsätzlich finde ich die Geschichte, den Rückblick Rosas nach dem Tod ihres Vaters auf ihre Familiengeschichte, interessant. Es gab auch ein paar schöne Sätze, die ich mir rausgeschrieben habe. Aber grundsätzlich fehlte mir die Tiefe in dieser Geschichte. Es ist kein Buch, das mir im Gedächtnis bleiben wird.

Weniger

Antworten 1 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 2 finden diese Rezension hilfreich

eBook, ePUB

Familienverhältnisse

Rosa erzählt in 'Nochmal von vorne', dem Roman von Dana von Suffrin, die komplizierte Geschichte ihrer deutsch-jüdischen Familie, die mit dem Tod ihres Vaters ihren Anfang findet. Die Protagonistin lässt ihre Gedanken von der Jetztzeit bis in die neunziger …

Mehr

Familienverhältnisse

Rosa erzählt in 'Nochmal von vorne', dem Roman von Dana von Suffrin, die komplizierte Geschichte ihrer deutsch-jüdischen Familie, die mit dem Tod ihres Vaters ihren Anfang findet. Die Protagonistin lässt ihre Gedanken von der Jetztzeit bis in die neunziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts, in die Zeit ihrer Jugend und Kindheit schweifen. Einen Zusammenhalt in der vierköpfigen Familie scheint es nicht gegeben zu haben. Jeder trachtete auf seine Weise danach, dem Verbund zu entfliehen, Vater, Mutter, Rosa und auch ihre ältere Schwester Nadja. Hier spielen vor allem Themen wie stetige Streitigkeiten und Unzufriedenheit eine wichtige Rolle. Auch intellektuelle Unzufriedenheit im Berufsleben führte zu Verdruss, zu extremen Zerwürfnissen zwischen den Eltern. Der Kontakt zwischen den Schwestern ist abgebrochen und so kümmert sich Rosa allein um den Nachlass des Vaters in Rumänien.

Der Buchtitel suggeriert einen Neubeginn zur Korrektur begangener Fehlhandlungen. Es geht nicht um Schuldzuweisungen, sondern eher um das Verstehen, um das Heilen gekränkter Gefühle und einer Versöhnung mit den Geschehnissen.

Weniger

Antworten 1 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Broschiertes Buch

INHALT

Eine junge Frau in der Hauptrolle, ihr Vater stirbt und sie fängt an ihr Leben zu reflektieren. Die Zeit der Kindheit und Jugend in einer deutsch - jüdischen Familie. Ein hochstrittiges Elternpaar, unzufriedene Mutter und Vater und unzufriedenes Elternpaar. Grundidee klingt gut, …

Mehr

INHALT

Eine junge Frau in der Hauptrolle, ihr Vater stirbt und sie fängt an ihr Leben zu reflektieren. Die Zeit der Kindheit und Jugend in einer deutsch - jüdischen Familie. Ein hochstrittiges Elternpaar, unzufriedene Mutter und Vater und unzufriedenes Elternpaar. Grundidee klingt gut, oder?

EINDRUCK UND FAZIT

Direkt nach dem Buch habe ich noch gedacht, ob das war nett. Mit ein wenig Abstand gebe ich ein Herz weniger. Grundidee fand ich super, hochstrittige Eltern sind immer ein guter Cliffhänger. Ich fand die Umsetzung allerdings sehr gewöhnungsbedürftig, lange verschachtelte, harte Sätze. Ich hatte Probleme am Ball zu bleiben und mich während des Lesens nicht ablenken zu lassen. Neben all der schweren Themen, findet die Autorin aber auch hoffnungsvolle Worte und schafft es die Stimmung zu vermitteln. Ein nicht ganz so leichtes Buch, aber mit unglaublich gutem Cover - oder?

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für