Nicht lieferbar

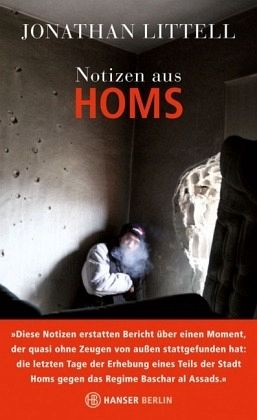

Notizen aus Homs

16. Januar - 2. Februar 2012

Übersetzung: Engelhardt, Dorit Gesa

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Im Januar 2012 lassen sich Jonathan Littell und sein Fotograf von Angehörigen der Syrischen Befreiungsarmee heimlich ins Land schleusen. Seine Erlebnisse und Beobachtungen dort hat Littell in zwei Notizheften festgehalten. "Was die Veröffentlichung dieser Hefte rechtfertigt", schreibt er selbst, "ist die Tatsache, dass sie Bericht erstatten über einen Moment, der quasi ohne Zeugen von außen stattgefunden hat: die letzten Tage der Erhebung eines Teils der Stadt Homs gegen das Regime Baschar al Assads." Wie schon Littells eindrückliche Berichte aus den Krisengebieten Tschetschenien und Geor...

Im Januar 2012 lassen sich Jonathan Littell und sein Fotograf von Angehörigen der Syrischen Befreiungsarmee heimlich ins Land schleusen. Seine Erlebnisse und Beobachtungen dort hat Littell in zwei Notizheften festgehalten. "Was die Veröffentlichung dieser Hefte rechtfertigt", schreibt er selbst, "ist die Tatsache, dass sie Bericht erstatten über einen Moment, der quasi ohne Zeugen von außen stattgefunden hat: die letzten Tage der Erhebung eines Teils der Stadt Homs gegen das Regime Baschar al Assads." Wie schon Littells eindrückliche Berichte aus den Krisengebieten Tschetschenien und Georgien reiht sich auch sein Text über Syrien ganz in die große Tradition der Kriegsreportage ein.