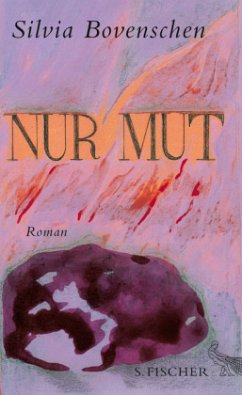

Silvia Bovenschen schreibt eine schwarze Komödie übers Älterwerden.

Eine weiße Villa. Vier alte Frauen erwarten Herrenbesuch. Im Laufe des Nachmittags geschehen zahlreiche Merkwürdigkeiten, auch die Damen werden von Stunde zu Stunde witziger, irrwitziger und bösartiger. Sie nehmen kein Blatt mehr vor den Mund. Sie kennen kein Gesetz mehr. Alles endet in einem furiosen Zerstörungsballett. Und dann erscheinen noch überraschend seltsame späte Gäste.

Silvia Bovenschen erzählt in diesem Roman auf unerhörte Weise von letzten Freiheiten, rasendem Zorn und dem Gelächter der Alten. Philosophie und Oper, Orgie und Edgar Wallace vereint sie zu einer grimmigen Komödie.

Eine weiße Villa. Vier alte Frauen erwarten Herrenbesuch. Im Laufe des Nachmittags geschehen zahlreiche Merkwürdigkeiten, auch die Damen werden von Stunde zu Stunde witziger, irrwitziger und bösartiger. Sie nehmen kein Blatt mehr vor den Mund. Sie kennen kein Gesetz mehr. Alles endet in einem furiosen Zerstörungsballett. Und dann erscheinen noch überraschend seltsame späte Gäste.

Silvia Bovenschen erzählt in diesem Roman auf unerhörte Weise von letzten Freiheiten, rasendem Zorn und dem Gelächter der Alten. Philosophie und Oper, Orgie und Edgar Wallace vereint sie zu einer grimmigen Komödie.

Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension

Die Literaturwissenschaftlerin Silvia Bovenschen ist unter anderem für ihre Dissertation "Die imaginierte Weiblichkeit" aus den Siebzigern bekannt, in der sie sich mit dem Problem auseinandersetzt, als Frau ein Konzept von Weiblichkeit zu formulieren, weiß Marie Schmidt. Auch in ihrem neuen Roman "Nur Mut" geht es um eine gesellschaftliche Gruppe, deren Stimme ungebührlich ignoriert wird, um die Alten, berichtet die Rezensentin. Bovenschen skizziert mit ihrer Wohngemeinschaft vierer alter Frauen eine kleine Typologie der Alten, wenigstens der großbürgerlichen, erklärt die Rezensentin: die elegante Akademikerin, die Kranke, die Witwe, die unermüdliche Journalistin. Ihr Alter ermöglicht den Frauen "ein Sprechen ohne Zukunft", also auch ohne Hemmungen oder Scheu vor Konflikten, und gemeinsam feiern sie eine Art "Abrissparty des Lebens", fasst Schmidt zusammen. Solche Freundinnen wünscht sich auch die Rezensentin im Alter.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

Furioses Zerstörungsballett, ganz ohne Spitzenhäubchen: Silvia Bovenschen lässt alte Puppen lässig tanzen

"April und Mai und Junius sind ferne,? / Ich bin nichts mehr, ich lebe nicht mehr gerne." Mit diesen Versen aus der Spätzeit jenes Dichters, der die zweite Hälfte seines Lebens als Pflegefall in einem Turm verbrachte, soll der Roman der sonderlichen alten Schriftstellerin Johanna enden, die angeblich auf das Urteil der Welt keinen Wert mehr legt. Sie weigert sich aber, den Text in ihren Laptop einzugeben, weil sie nach alter Weisheit befürchtet, dass der Tod kommt, wenn das Werk fertig ist.

Der Roman handelt von vier alten Damen, Charlotte, Johanna, Nadine und Leonie, die in einer weißen Villa an einem Fluss (in Berlin-Mitte) eine Wohngemeinschaft unterhalten. Eben davon handelt aber auch der neue Roman von Silvia Bovenschen, der auch nicht mit den Versen endet, aber zahlreiche Anspielungen auf ihre Werke enthält, vor allem auf die vielgerühmten Essays "Älter werden" (2006) und "Über die Listen der Mode" (1986).

Damit nicht genug der Verschachtelung und Verweise, denn erzählt wird die Geschichte von einem jungen Drehbuchautor am Strand von Malibu, der sie aber nur bruchstückhaft und vom Hörensagen zu kennen behauptet. So muss er die Lücken füllen und gestattet sich dabei Szenerien, die er "in keinem Drehbuch unterbringen könnte". Seine schwangere Freundin Mary bevorzugt aber Romane, in denen "alles der Gewohnheit und der Wahrscheinlichkeit gemäß und plausibel und befriedigend und angemessen und leicht vorstellbar erklärt wird". Deshalb gefällt ihr besonders der Schluss nicht, in der ein Trio von Wesen aus Fabel, Literatur und Disneyland eine Art Jüngstes Gericht über die Alten hält. So muss der Erzähler zugeben, dass man vermutlich nie wissen wird, was in der Villa zum Schluss geschah und auf welche Weise die "alten Furien" verschwunden sind.

Wenn alte Damen sich unterhalten, sich und andere mit spitzen Bemerkungen traktieren, fällt irgendwann der Satz, dass es doch früher besser war und dass es mit der heutigen Jugend gar nicht gut steht. Ebenso unweigerlich folgt darauf der Hinweis, dass so etwas vermutlich schon in der Steinzeit von den Alten geäußert worden ist. "Aber wenn es einmal wahr wäre, wenn es jetzt aufs Ganze zuträfe? Wenn von nun an alles tatsächlich nur noch schlechter würde?" Die Vertreter der Jugend, die in der weißen Villa zu Besuch sind, Dörte mit dem schönen Körper und dem restringierten Code ("Willste in echt nix") und Flocke, ihr unsicherer Verehrer, lassen tatsächlich nichts Gutes erwarten, aber auch deren Erzeuger können nicht genügen. "Das Einzige, was ihnen von der elterlichen Karriere- und Lachsackgeneration gelehrt worden ist, ist der Konsum, und das ist auch das Einzige, was sie wirklich gut können." Der Blick aus dem Fenster auf Berlin erbringt so eine neue Metapher des Lebenswegs: Jugend ist ein Wettlauf mit Kaffeetrinken aus Pappbechern. Jung sein, meint folglich Johanna, ist nicht gut, alt sein aber auch nicht. "Klassisches Dilemma."

Schon in "Älter werden" hatte Silvia Bovenschen die Wahrnehmung des Alterns an der Sprache, an der Mode und am Habitus herausgearbeitet. Ihr neuer Roman stattet jede handelnde Person mit einer spezifischen Sprachbiographie und Haltung aus, die den Fragmenten der Lebensgeschichten den Stellenwert anweist. Wer noch zwischen "Salon" und "Speisezimmer" unterscheidet, wenngleich "verfallsbewußt und nicht ohne Ironie", wie Charlotte, zeigt die Contenance des Alters. Wer, wie Johanna, dauernd "unerhört" schreit, nicht - aber das ist ihr egal: "Es geht mir am Arsch vorbei." Nadine dagegen will noch immer gefallen und ist "immer etwas affig angezogen", wie Janina, die liebenswert gezeichnete polnische Haushälterin, findet, "das ganze Gerüsche, aber na ja, jeder nach seinem Geschmack".

An der tüchtigen und stilsicheren Janina zeigt sich, dass es sich bei der weißen Villa auch um ein Haus der Sprache handelt. Sie "war zu Recht stolz auf ihr korrektes Deutsch und auf den Reichtum ihres Wortschatzes. Sie liebte diese Sprache, die ihr einst so feindlich erschienen war. Sie hatte sie sich erobert, hatte deren Vielfalt wahrgenommen und bewegte sich jetzt in ihr wie in einem Haus, in dem sie noch immer neue Räume entdeckte." Entsprechend zeigen sich die atmosphärischen Veränderungen, die in der weißen Villa vorgehen, vor allem an der Sprache, erst kaum merklich, dann immer bedrohlicher, bis eines Tages um 18 Uhr 03 Charlotte mit einem schmiedeeisernen Schürhaken in der Hand im Salon erscheint.

Nachdem ein Herrenbesuch abgehakt ist, werden die Dialoge der Alten immer bizarrer. "Ein Sprechen ohne Zukunft, daher frei von jeder Nützlichkeit." Sie sprechen aus, was ihnen auf der Seele liegt, und das ist noch allerlei. "Da war kein geordneter Gesprächsgang mehr, auch keine Themenspur, keine Gedankenfolge, kein Beginn, keine argumentative Verwertung, kein Resümee." In einer verbalen und handgreiflichen Zerstörungsorgie geht unter höllischem Gelächter die Einrichtung zu Bruch, während die Damen ihre "Ich-Legenden" demontieren und dabei "den Untergang Europas" kommen sehen. Am Ende steht die doppelte Frage, ob es etwas Besseres gibt als den Tod und einen besseren Schluss für den Roman. Eines aber gilt definitiv: gelacht werden soll, solange es noch geht, im Leben wie in der Kunst.

Mit "Nur Mut" hat Silvia Bovenschen wieder tief in ihre reich gefüllte Trickkiste gegriffen. Unbekümmert und in grimmiger Heiterkeit bietet sie alles auf, was Lektoren wie kritische Edelfedern notorisch bemängeln. Roman im Roman im Drehbuchentwurf, unzuverlässiger Erzähler, Fiktionsbrüche, Ironie, gelehrte und triviale Anspielungen, kulturkritische, philosophische und poetologische Reflexionen. Für junge und alte Leser, die nicht zu den "Fanatikern des Realismus" gehören, ist das bei allem Ernst des Themas ein großer Spaß.

FRIEDMAR APEL

Silvia Bovenschen: "Nur Mut". Roman.

S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2013. 160 S., geb., 16,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Ein politisch erfrischend unkorrektes Buch über alte Menschen und ihren Frust am Lebensende. Valeria Heintges St. Galler Tagblatt 20131230