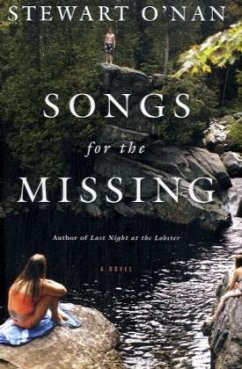

Returning again to the theme of working-class people and their wrenching concerns, Songs for the Missing begins with the suspenseful pace of a thriller, following an Ohio community?s efforts to locate a young woman who has gone missing. It soon deepens into an affecting portrait of a family trying desperately to hold onto itself and the memory of a daughter whose return becomes increasingly unlikely. Stark and honest, this is an intimate account of what happens behind the headlines of a very American tragedy.

Stewart O'Nan erzählt in seinem ergreifenden neuen Roman "Alle, alle lieben dich" von einem Weiterleben ohne Tochter, Schwester und Freundin.

Von Alexander Müller

Eigentlich wollte Kim Larsen nur weg aus Kingsville, Ohio. Sie freute sich darauf, nach diesem Sommer aufs College zu gehen, wo sie ein anderer, unabhängiger Menschen werden wollte, der nichts mehr mit der beklemmenden Kleinstadt des Mittleren Westens zu tun hat. Doch dann verschwindet die Achtzehnjährige spurlos, und ihr zunächst ungewisses Schicksal schreibt ihren Namen umso tiefer in die Heimat ein. Die erhoffte Veränderung einer Einzelnen, die nun fehlt, erzwingt die ungewollte Veränderung aller, die sie vermissen: ihrer Familie, ihrer Freunde, letztlich der ganzen Gemeinde, die sich an der Suche nach Kim in unterschiedlichster Form beteiligt.

Mehr als zehn Jahre habe ihn die Idee zu diesem Roman beschäftigt, sagte Stewart O'Nan vor wenigen Tagen bei der Vorstellung von "Alle, alle lieben dich" im Münchner Amerika-Haus. Anlässlich eines authentischen Falls, der sich im Bundesstaat Minnesota ereignet hatte, habe er darüber nachgedacht, was wirklich in Menschen vorgeht, die gemeinhin nur durch eine kurze Schreckensmeldung, durch einen verzweifelten Appell in den Medien unsere Aufmerksamkeit beanspruchen. Ihnen gelten die "Songs For The Missing", wie der Roman im amerikanischen Original heißt.

Was für den Leser wie ein spannungsgeladener Thriller beginnt, der jedes winzige Detail als Indiz präsentiert, mündet rasch in eine Analyse des scheinbar durchschnittlichen kleinstädtischen Lebens, in dem der 1961 in Pittsburgh geborene Autor mit der Präzision des ehemaligen Flugzeugingenieurs selbst nahezu unmerkliche emotionale Regungen kenntlich macht. Die schreckliche, auch von Slasher-Filmen oder spektakulären Kriminalfällen geprägte Frage, was Kim zugestoßen sein könnte, steht daher nur zu Beginn im Zentrum: Ist sie einfach abgehauen, hatte sie einen Unfall, wurde sie entführt, vergewaltigt, ermordet? Die einzelnen Familienmitglieder Kims, enttäuscht vom geringen Aktionsradius der Polizei, reagieren in ihrer jeweils eigenen Weise. Während sich ihre Mutter Fran an die Öffentlichkeit wendet - sie gibt Interviews, bittet das Lokalfernsehen um Hilfe, ruft zu Spenden auf und lässt Anstecker und T-Shirts der Anteilnahme gestalten -, versucht ihr Vater Ed, einem wohl nicht nur in den Vereinigten Staaten typischen Männlichkeitsideal zu entsprechen. Er will seine Tochter selbst finden, aus eigener Kraft, unterstützt von eilig zusammengetrommelten Suchtrupps aus Freiwilligen, die noch den letzten Rest Tageslicht ausnutzen, um etwa das unwegsame Gelände am Fluss zu durchkämmen, wo Kim sich gerne aufhielt. Ihre Schwester Lindsay wiederum, die später zur eigentlichen Hauptfigur des Romans werden wird, stand stets im Schatten der beliebten Kim. Sie wird von den verängstigten Eltern nicht mehr allein gelassen, was für diesen scheuen und klugen Teenager beinah unerträglich ist. Kims Schatten wird in der rückblickenden Idealisierung immer größer, und Lindsay zieht sich mehr und mehr in ihr eng bemessenes Privatleben zurück.

Jeden Abend vor ihrem Computer "machte sie sich unsichtbar", als könne sie dadurch ihrer verschollenen Schwester näher sein. Vor einer kläglich scheiternden Zeremonie für Kim während der Halbzeitpause eines Football-Matches an Thanksgiving sitzt sie mit gesenktem Kopf zwischen ihren Eltern, "als wäre sie ihre Gefangene"; sie kommt sich sogar benutzt vor, als bemitleidenswertes Element einer umfassenden Wohltätigkeitskampagne. Sie ist dann allerdings die Erste, die registriert, dass sie selbst durch die ihr peinlichen, jedoch aufsehenerregenden Benefizveranstaltungen ihrer Mutter mit anderen Augen gesehen wird. Plötzlich starren Mitschüler sie an wie eine Außerirdische, und sie gilt bald als Berühmtheit, der wildfremde Personen ihr Mitgefühl bekunden. Später, wenn Lindsay, der Heimat längst entflohen, auf ihrem MP3-Player die Musik von Cat Power und Holly Golightly hört, ahnen wir, dass ihr die Verwandlung gelingen wird, die Kim verwehrt blieb.

Doch nicht nur anhand von Lindsays Entwicklung zeigt O'Nan auf, wie es weitergehen kann nach einem sich immer deutlicher abzeichnenden Unglück. Kapitel für Kapitel wechselt er die Perspektive, fokussiert einmal Kims von Schuldgefühlen geplagte Freunde, die den Angehörigen und der Polizei wesentliche Informationen vorenthielten, ein andermal konzentriert er sich auf die stabile, indes fragiler werdende Ehe der Larsens. Dieser zwar altbekannte, aber doch effektive Kunstgriff erlaubt es ihm, selbst disparate Wahrnehmungsweisen aufeinanderprallen zu lassen und die sich stetig wandelnden Sorgen der Protagonisten ins Auge zu fassen: Wann gilt es, die Hoffnung auf Kims Rückkehr aufzugeben? Von welchem Zeitpunkt an darf man wieder normal sein, sich mit Freunden treffen, gar unbeschwert lachen? Kauft man für Kim vorsichtshalber Weihnachtsgeschenke - sie könnte ja plötzlich in der Tür stehen?

Hintergründig schleichen sich zudem die Probleme des Alltags wieder ein, wenn beispielsweise der Immobilienmakler Ed unter den ersten Auswirkungen einer Marktkrise zu leiden hat und sich daheim die unbezahlten Rechnungen stapeln. Stewart O'Nan beweist hier aufs Neue sein untrügliches Gespür für die so banalen wie ernsten Bürden von Smalltown America. Gleichmütig erzählt er von dieser Tragödie, lakonisch, penibel, frei von Kitsch und niemals kalt. Er hat seinen unprätentiösen Stil, den man unter anderem in "Letzte Nacht" (2007) studieren konnte, jenem prägnanten Roman über die letzte, winterliche Arbeitsschicht in einem Schnellrestaurant, weiter perfektioniert. Die ungeminderte Sympathie für seine vermeintlich einfachen Figuren verbindet ihn ebenso mit seinem großen Vorbild Richard Yates, an dessen Wiederentdeckung er wesentlichen Anteil hatte, wie seine Vorliebe für lapidare Dialoge. Nicht selten gelingen ihm dabei geradezu tragikomische Szenen, die inhaltlich bedrückender nicht sein könnten. So wird Fran auf ein Fernsehinterview vorbereitet, das schließlich von Rasenmäherlärm unterbrochen wird, indem eine Freundin sie darauf hinweist, dass sie vor laufenden Kameras nicht zusammenbrechen dürfe. Die Zuschauer vor den Fernsehschirmen sollen sie nicht für hysterisch halten. Sie wollen nicht beunruhigt werden, sondern hoffen, dass sie, wären sie selbst in Frans Situation, ebenfalls nicht zusammenbrechen würden. Fran soll "tapferer sein, als sie es sich selbst zutrauen" - also gefasster, als sie sich fühlt.

Unaufdringlich und vor allem unaufgeregt ergründet O'Nan, der für "Engel im Schnee" 1993 den William-Faulkner-Preis erhielt, die manchmal zwiespältigen Empfindungen und Reaktionen des Romanpersonals: versteckte und erzwungene Tränen, panischer Aktionismus, Erschöpfung und Hilflosigkeit, Trauer, Entrüstung und Frustration. Abermals - wie in "Das Glück der Anderen" (2001) oder "Halloween" (2004) - verarbeitet er einen albtraumhaften Stoff, der problemlos dem befreundeten Kollegen Stephen King als Ausgangspunkt eines Horrorszenarios hätte dienen können, zu einem fesselnden, anspruchsvollen Roman. Er habe mit "Alle, alle lieben dich" mehr schaffen wollen als einen "good read", mehr als eine anregende Lektüre, sagte O'Nan im Amerika-Haus. Denn Aufgabe des Schriftstellers sei es, so altmodisch es klingen mag, wie seinerzeit Faulkner an die "eternal verities", die ewigen Wahrheiten und Werte wie Liebe, Mitgefühl und Ehre zu erinnern. Das ist ihm mit diesem bewegenden Roman über das Abschiednehmen und Weiterleben, der trotz des hoffnungslosen Geschehens ein großes Maß an Zuversicht und Trost birgt, gelungen.

Stewart O'Nan: "Alle, alle lieben dich". Roman. Aus dem Amerikanischen von Thomas Gunkel. Rowohlt Verlag, Reinbek 2009. 411 S., geb., 19,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main